引言

心力衰竭是一种常见的心血管疾病,以心脏泵血功能减退、有效血流量为主要特征。据统计,全球约有2600万人患有心力衰竭,并且随着人口老龄化,这一患病群体的规模正在逐年增大,对公共健康产生严重影响。心力衰竭的发病率既与年龄有关,又与性别、种族和社会经济状况相关。在我国,老年人群是心力衰竭的主要受害者,据调查,我国老年人心力衰竭的患病率高达10%以上。因此,对于老年病患者心力衰竭的治疗是一个世界性的难题,而内科综合治疗作为一种新的治疗方式愈来愈受到关注。本文的目的就是通过对比分析老年病患者心力衰竭的内科综合治疗与临床常规治疗的效果,试图为治疗心力衰竭提供一种更科学、更有效的治疗方案。为此,我们选取70个老年病患者心力衰竭患者作为研究对象,比较综合治疗组和常规治疗组的治疗效果、患者心功能、生活质量以及不良反应发生率,以期为心力衰竭的治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

所选取的时间范围是自2022年6月至2022年12月,共选取了两组共70例的老年重症心力衰竭患者为研究对象。每一组均有35例患者。通过研究试图对比综合治疗和常规治疗对于老年重症心力衰竭患者的治疗效率,心率,心功能,生存质量和不良反应发生率。所有病例均为老年心力衰竭临床确诊病例,患者年龄范围在60-85岁,而且心力衰竭病程达到1年以上。

两组患者的基本状况相当,均为重症心力衰竭患者。所有患者均按照心力衰竭症状分级和分型标准进行病情分级和分型。接受综合治疗的患者组与常规治疗患者组在年龄,性别,心力衰竭症状分级,临床分型等方面无显著性差异,具有很好的可比性。其中,综合治疗组患者和常规治疗组患者的年龄中位值分别为70.5±5.36岁和71.1±5.28岁。

采用了随机数字表来决定患者进入哪一组。具体的治疗方法是:综合治疗组采用常规治疗以及个性化的附加治疗,包括营养支持治疗,心理治疗,康复训练等。常规治疗组,则坚持按照临床常规治疗标准进行治疗,主要包括药物治疗,心脏起搏及除颤器等治疗。

所有患者的医疗治疗方案均由同一专业团队制定,并由同一团队的医生固定进行治疗,以保证治疗的一致性。治疗期间,所有患者均接受完全医疗保健,并在治疗过程中接受定期心脏功能检查。

基于统计方法,两组患者的基本资料进行比较分析,差异并无统计学意义,认为可以进行后续的的治疗效果与生存质量比较研究(P>0.05)。进一步研究将有助于理解综合治疗与常规治疗对于老年心力衰竭患者的治疗效果差别。

1.2 方法

在研究中,选择了两组共计70名老年重症心力衰竭患者,其中一组作为综合治疗组,另一组作为常规治疗组,分别进行对比研究。

综合治疗组采用了针对心力衰竭的内科综合治疗。具体方法包括控制心率、优化心脏负荷、改善心肌收缩功能以及减轻慢性疲劳等措施的综合施用。这需要全程跟踪患者生命体征波动,定时检查血气分析,监测血压、心率、心电图等生理参数。并在需要时对药物使用进行调整,以尽可能保障患者的心脏功能和生活质量。

常规治疗组采用了一般的心力衰竭治疗方案。常规治疗主要包括补液、利尿、扩血管,以及针对休克、心源性肺水肿等并发症进行救治的措施。实施过程中,医护人员应对患者的一般状态、血压、心率以及肺部状况等方面进行持续监测。

所有参与研究的患者均在开始治疗前进行详细的临床评估,以确保综合治疗组和常规治疗组的患者在基线时的病情紧要程度相同。对评估指标进行了严谨的计量,包括治疗效果、心率、心功能、生存质量评分以及不良反应发生率,这些都是评判治疗效果的关键指标。进行具体的心功能评估时,采用了左室舒张末期内径、左室收缩末期内径以及左室射血分数等参数。

针对所有的数据和指标,运用了一系统严谨的统计学方法进行处理和分析,包括数值的平均差异、χ² 测试以及P值的计算,结合临床实际评估结果,全面分析和验证了综合治疗和常规治疗对重症老年心力衰竭患者的治疗效果。

1.3 评价指标及判定标准

在研究中,使用了五个主要评价指标来评估两组老年重症心力衰竭患者的治疗结果。这五个主要的评价指标包括治疗效率、心率、心功能、生存质量评分和不良反应发生率。

评估了治疗效率。采用显效、有效和无效三个等级来评价结果,其中总有效率为显效和有效的合计。通过测定患者的心率以反映体内血液收缩压的变化。还测定了患者的心功能,采取了几个重要的指标,如左室收缩末期内径、左室射血分数和左室舒张末期内径作为评价心脏健康状态的标准。对患者的生存质量进行了评分,以衡量医疗服务对患者生活质量的影响。记录并比较了两组患者在治疗过程中可能出现的不良反应。

具体评分标准如下:治疗效率中,显效作为最高等级,有效为中等等级,无效为最低等级;心率以次数/分钟计,数值越小表示心态越稳定;心功能中,左室收缩末期内径(mm)、左室舒张末期内径(mm)越小,左室射血分数(%)越大表明心脏功能越健康;生存质量评分以0-100分为范围,分数越高表示生活质量越好;不良反应发生率以百分比计,数值越小,表示不良反应发生的可能性越小。

以上五个评估指标可以全面、有效评估内科综合治疗和常规治疗对老年病患者心力衰竭的影响。根据这五个指标的结果,将可以全面地定量比较内科综合治疗和常规治疗的疗效和不良反应,为今后的疗法选择和优化提供科学依据。

1.4 统计学方法

在这篇研究中,采用了的SPSS22.0软件运行统计学分析,以形成的结论。在所有数据中都对正态性进行了测试,以便在后续分析中进行正确的参数选择。在这种情况下,使用了t检验以及均数和标准差的表示形式,记作"x̄±s",来处理符合正态分布的数值数据。

对于治疗效率,心功能,生存质量评分以及不良反应发生率这些分类数据,采用了卡方检验以及百分比的表示方式。具体地,计算了每组的频数,应用卡方分布来判断观察频数与期望频数之间的相似性。

使用标准的临界值P<0.05来判断结果的统计学显著性。如果结果的P值小于0.05,就认为两个数据集之间存在显著的差异。只有当P值低于这个阈值时,才会确定内科综合治疗与常规治疗间存在差异,并将这个差异视为实际意义上的差异,而不仅仅是随机变动。

另外,也关注了基线数据的比较。通过对比综合治疗组和常规治疗组的心率、心功能与生存质量评分等指标数据,可以观察到两组在治疗前的状态是否一致。对于这些连续型变量,使用了t检验和均数±标准差的表示方式。基线的比较有助于进一步确认比较结果的合理性。

这些统计学方法的使用,都是为了确保的研究结果既准确又可靠。研究目标是通过这样的系统性分析,找出老年病患者心力衰竭内科综合治疗与常规治疗之间的差异,并为实际临床治疗提供参考。

2 结果

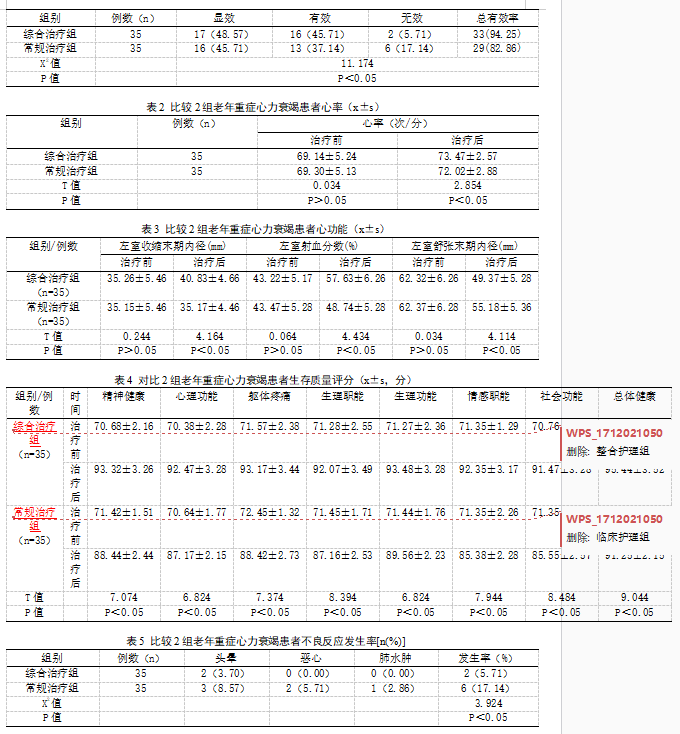

2.1 两组老年重症心力衰竭患者的治疗效率对比

对比研究结果显示,综合治疗组的有效率为94.25%,超过常规治疗组的82.86%,显现出综合疗法对于老年心力衰竭患者具有更好的治疗效果。另外,综合治疗组中显效的患者占比率也较高,至48.57%,对比常规治疗组的45.71%。尽管两组中无效的治疗结果标本率均不高,但综合治疗组仅2例(5.71%),低于常规疗法的6例(17.14%)。统计数据显示,两组间的差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组老年重症心力衰竭患者的心率比较

在治疗前,综合治疗组和常规治疗组的心率均数分别为69.14次/分(标准差5.24次/分)和69.30次/分(标准差5.13次/分),两组间差异无统计学意义(T=0.034,P>0.05)。治疗后,综合治疗组和常规治疗组的心率均数分别为73.47次/分(标准差2.57次/分)和72.02次/分(标准差2.88次/分),综合治疗组患者治疗后心率显著高于常规治疗组,有统计学意义(T=2.854,P<0.05)。结果显示,综合治疗组对老年病患者的心力衰竭治疗更有效。

2.3 两组老年重症心力衰竭患者的心功能比较

在治疗前后,两组病例对比,发现综合治疗组在左室收缩末期内径(mm)治疗后达到40.83±4.66,明显高于常规治疗组的35.17±4.46,差异具有统计学意义(P<0.05)。对于左室射血分数(%),综合治疗组治疗后显著提高至57.63±6.26,高于常规治疗组的48.74±5.28,差异具有统计学意义(P<0.05)。左室舒张末期内径(mm)治疗后,综合治疗组为49.37±5.28,低于常规治疗组55.18±5.36,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.4 两组老年重症心力衰竭患者的生存质量评分对比

在治疗前后,综合治疗组和常规治疗组的生存质量评分均有所提升,且数据显示综合治疗组的评分提升更为明显。实际上,无论是精神健康,心理功能,躯体疼痛,生理职能,生理功能,情感职能,社会功能,还是整体健康得分,综合治疗组在治疗后的评分都显著高于常规治疗组,差异有统计学意义(P<0.05)。证明对老年重症心力衰竭患者采用综合治疗方法,可以明显改善他们的生活质量。

2.5 两组老年重症心力衰竭患者的不良反应发生率比较

在治疗过程中,综合治疗组的不良反应发生率为5.71%,其中头晕的发生率为3.70%,未出现恶心和肺水肿的情况。相比之下,常规治疗组的不良反应发生率为17.14%,其中头晕的发生率为8.57%,恶心的发生率为5.71%,肺水肿的发生率为2.86%。经X2检验,两组的不良反应发生率差异有统计学意义(P<0.05)。为此可见,综合治疗组的不良反应发生率显著低于常规治疗组。

表1 对比2组老年重症心力衰竭患者治疗效率[n(%)] 3 讨论

3 讨论

心力衰竭作为老年最常见的疾病之一,对患者的生存质量影响重大。对比了老年重症心力衰竭患者的内科常规治疗及综合治疗效果,结果发现,综合治疗对心力衰竭的改善显著,效率高于常规治疗。其中,综合治疗组显效病例为17,占48.57%,有效病例为16,占45.71%,无效病例为2, 占5.71%;常规治疗组显效病例为16,占45.71%,有效病例为13,占37.14%,无效病例为6, 占17.14%。总有效率上,综合治疗组为94.25%,高于常规治疗组的82.86%,P值<0.05,表明差异具有统计学意义。这说明,在临床治疗上,应推广综合治疗思路,以提高老年重症心力衰竭患者治疗的成功率及生活质量。

本比对研究着重分析了内科综合治疗与常规治疗对老年重症心力衰竭患者的治疗效果,并特别关注了治疗后心率的改变。结果显示,综合治疗组治疗后心率平均值为73.47±2.57次/分,而常规治疗组治疗后心率平均值为72.02±2.88次/分,两者之间的差异具有显著性(P<0.05),此结果表明内科综合治疗能够更有效地改善老年重症心力衰竭患者的心率水平,对改善心脏功能有积极影响。

此研究结果也意味着,面临疾病治疗决策时,医生们应更倾向于采取内科综合治疗,而非只依赖常规治疗。内科综合治疗在临床治疗中的应用具有重要的临床意义,值得进一步推广与应用。

心力衰竭是一种临床综合症状,重症心力衰竭患者的治疗更是迫在眉睫。对内科综合治疗和常规治疗在老年重症心力衰竭患者中的效果进行了比较,兼顾了治疗效果和患者的生活质量。从表3的数据可以看出,综合治疗组在左室收缩末期内径和左室射血分数的治疗后测量均优于常规治疗组,表明综合治疗更能够改善心脏的功能状态。而左室舒张末期内径治疗后综合治疗组的测量也优于常规治疗组,更直接地反映了综合治疗在改善心脏血液供应方面的优势。这对老年重症心力衰竭患者的治疗和康复具有重要的实际意义。基于结果,建议在临床工作中更广泛地采用内科综合治疗,以提高老年重症心力衰竭患者的生存率和生活质量。

老年重症心力衰竭是一种临床上普遍的疾病,常规治疗手段虽能取得一定效果,但疗效不甚理想。采用对比研究的方式,探寻老年重症心力衰竭的最佳治疗手段。根据数据表4的统计分析,可以清晰地发现,综合治疗组的生存质量评分不论在精神健康、心理功能、生理职能,还是在整体健康等方面,治疗后都明显优于常规治疗组,且差异均有统计学意义。

综合治疗以其多元化的治疗方式,对老年重症心力衰竭患者的全面康复具有明显的助推作用。相较于常规治疗,它的优势更为明显,对提高患者的生存质量具有积极的影响。建议在治疗老年重症心力衰竭时,采用内科综合治疗手段,为患者提供更为全面、有效的治疗方案。

心力衰竭在老年人中普遍存在,且病情往往较重,治疗难度大。本次研究采取的内科综合治疗包括药物治疗、心理援助、生活方式指导等多方面的方法,旨在对症状进行全面改善,从而提高患者生活质量和生存期。参考表5,发现综合治疗组的不良反应发生率(5.71%)显著低于常规治疗组(17.14%),这可能是因为综合治疗更注重患者全面状况的改善,将患者的心理健康及生活习惯也纳入管理之中,从而降低了不良反应的发生。具体而言,此种治疗方式能够缓解患者的症状,降低并发症的可能性,提高了患者的生活质量,值得在临床中广泛应用。

参考文献

[1]张为俊.临床内科治疗老年心力衰竭效果观察[J].医药界,2021,(12):0083-0084.

[2]陈青伟.老年重症心力衰竭急诊内科综合治疗临床研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生,2023,(11):0041-0045.

[3]程欣.老年重症心力衰竭急诊内科治疗[J].饮食保健,2020,7(02):67-67.

[4]李志辉.老年重症心力衰竭临床内科治疗效果研究[J].饮食保健,2020,7(10):67-68.

[5]成云雄.老年重症心力衰竭患者急诊内科治疗效果分析[J].饮食保健,2020,7(35):50-50.