随着人口老龄化的不断加剧,老年健康问题逐渐成为公共卫生领域关注的重点。在非药物治疗方面,如何安全有效地维护老年人的健康状态,优化老年人的生活质量,是当前医学研究努力解决的问题之一。传统中医治疗方法因其独特的治疗效果和较低的副作用而备受推崇。穴位贴敷作为一种古老的中医外治法,在实践中被广泛用于调节人体的生理状态,在调理老年人的体温、改善血液循环等方面显示出独到的优势。麻黄与黄芩作为中药材,历来被用于治疗多种疾病。麻黄含有麻黄碱等生物活性成分,具有发汗解表,平喘利尿的功效;黄芩则含有黄芩苷等成分,具备清热燥湿、凉血解毒的特性。这两种药材在传统医学中经常被用于制作贴敷剂,以调节体内气血,增强机体免疫功能。肺俞穴位于人体背部,按照中医学理论,该穴位直通肺脏,贴敷此穴可以直接影响到肺部及相关的生理活动,对于调整老年人体温,增强呼吸系统功能具有潜在的益处。考虑到老年人生理特点及疾病易感性,采用温和的治疗方式对其进行健康干预尤为重要。穴位贴敷符合这一治疗需求,还可作为一种辅助治疗手段,用于常规医疗之外的健康管理。此外,穴位贴敷的操作简便且易于接受,非常适合家庭及社区环境中的自我护理。

本研究聚焦于麻黄与黄芩贴敷肺俞穴对老年健康受试者颈胸部及背部穴位体表温度的影响,旨在深入探讨其潜在的生理调节机制。系统地评估贴敷前后体表温度的变化,能够验证中医外治法在现代健康管理中的实际应用价值,为老年人群体提供更多的非药物治疗选择,进而推广至更广泛的健康活动中。这一研究有助于丰富传统中医外治法的科学研究基础,也为现代医学提供了一种融合传统与现代的治疗策略,促进医疗健康领域的持续发展。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究共纳入60名健康老年受试者,年龄分布在65至75岁,平均年龄(72.35±6.81)70岁。通过随机数字表法,将受试者分为三个研究组,每组20人:单独麻黄组、单独黄芩组以及麻黄与黄芩混合组。纳入标准包括年龄在65岁至75岁之间,自报健康状况良好,无重大慢性疾病,能够自主行动,无认知障碍或精神疾病,且同意遵守研究协议并完成整个研究周期。排除标准涉及对麻黄、黄芩或其他中药成分有已知过敏反应的个体,近一个月内使用过任何形式的中药或外用药物的个体,存在活动性皮肤疾病或皮肤完整性受损的个体,患有严重的心脑血管疾病、肝肾功能不全或其他影响日常生活能力的重大疾病的个体,以及参与其他临床试验或研究的受试者。

1.2 研究方法

本研究设定三个实验组,每组采用不同的中药贴敷方法。所有操作由具备专业资格的中医护理人员在同一环境条件下执行,以确保实验的可靠性。麻黄组20名受试者接受麻黄粉贴敷治疗。首先将0.5克纯麻黄粉与少量生姜汁混合,形成稠密的药膏状。随后,将此药膏均匀涂抹于肺俞穴位,覆盖面积约5平方厘米。药膏上覆盖一层透气性良好的无纺布,以固定药膏并保持其作用。贴敷时间为3小时,过程中保持受试者背部暴露以避免药膏移位。黄芩组20名受试者接受黄芩粉贴敷治疗。使用0.5克高纯度黄芩粉,加入适量蜂蜜调和至适宜的黏稠度。该药膏贴敷于相同的肺俞穴位,并以同样的方法固定。贴敷过程与麻黄组相同,持续时间为3小时,确保药物成分充分吸收。混合组采用麻黄粉和黄芩粉的混合贴敷。每种药粉0.25克,合计0.5克,混合后与少量橄榄油调制成膏体。此混合药膏贴敷于肺俞穴,覆盖与前两组相同的面积。贴敷时间和方法与前述两组一致,保持3小时,以期达到最佳的治疗效果。所有组别的受试者在贴敷前后30分钟内避免进行任何形式的剧烈身体活动,以减少体温波动对实验结果的影响。此外,实验期间所有受试者均在相同的室温下进行,以消除环境因素的干扰。

1.3 观察指标

为全面评估麻黄与黄芩贴敷治疗的效果,在贴敷治疗前,对所有受试者进行基本体征测量。这些指标的测量旨在确保各组间在治疗前不存在显著的生理差异,从而保证实验结果的可靠性。针对颈胸部穴位体表温度变化,特别关注贴敷肺俞穴前后,廉泉、天突和膻中三个穴位的体表温度变化。使用高精度红外热像仪进行连续监测,评估贴敷对于这些关键穴位体表温度的影响,以揭示中药成分对局部血流和代谢活动的可能调节作用。观测背部穴位体表温度情况同样采用红外热像仪,在贴敷肺俞穴前后测量肺俞左侧、肺俞右侧、魄户左侧、魄户右侧及身柱五个背部穴位的体表温度。此项测量帮助进一步了解贴敷治疗如何影响背部相关穴位的温度,从而推测其对整体生理状态的调节效果。所有测量均在控制的环境条件下进行,确保数据的准确性和实验的一致性。

1.4 统计学方法

本研究数据采用SPSS 27.0统计软件进行处理,主要应用描述性统计、卡方检验和t检验分析两组数据的差异,以P<0.05为统计学意义差异的标准。

2 结果

2.1 受试者贴敷前基本体征情况比较

在进行麻黄与黄芩贴敷治疗前,所有参与研究的老年健康受试者接受了详尽的基本体征测量,以确保各组数据具备可比性。各组受试者的平均体温在36.3至36.5摄氏度之间波动,差异无统计学意义(P>0.05)。平均心率值介于70至74次/分钟,各组间比较未见显著差异(P>0.05)。所有组别的平均收缩压范围为100至120毫米汞柱,组间无显著性差异(P>0.05)。舒张压平均值在65至75毫米汞柱之间,各组间比较,差异不显著(P>0.05)。血氧饱和度均值在96%至98%之间,分组对比未显示统计学意义上的差异(P>0.05)。这些数据表明,实验前各组受试者在主要生理指标上具有较好的一致性,为后续的贴敷效果比较提供了坚实的基础。具体如表1所示。

表1 受试者贴敷前基本体征 2.2 受试者贴敷肺俞穴前后颈胸部穴位体表温度情况

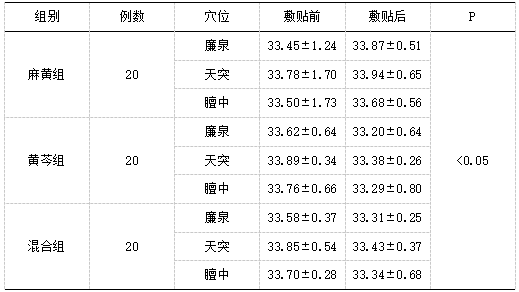

2.2 受试者贴敷肺俞穴前后颈胸部穴位体表温度情况

本研究利用高精度红外热像仪,对廉泉、天突和膻中三个穴位的体表温度进行了测量,以评估贴敷前后的温度变化。在廉泉穴上,麻黄组贴敷后的平均体表温度从33.45°C上升至33.87°C,黄芩组从33.62°C下降至33.20°C,而混合组的体表温度从33.58°C下降至33.31°C。对于天突穴,麻黄组体表温度从33.78°C微升至33.94°C,黄芩组的体表温度显示了显著下降,从33.89°C下降至33.38°C,混合组在这一穴位上也表现出降温趋势,从33.85°C下降至33.43°C。在膻中穴,麻黄组的体表温度有轻微升高,从33.50°C增至33.68°C,黄芩组体表温度从33.76°C减少至33.29°C,表现出较好的降温效果。混合组体表温度从33.70°C降至33.34°C,显示出较为显著的降温效果。以上数据揭示,黄芩组在所有观察穴位上均表现出较为一致的降温趋势,而混合组尤其在膻中穴展现出显著的降温效果。相比之下,麻黄组在多数穴位上表现为轻微的温度升高,这可能反映出不同中药成分在体表温度调节上的不同作用机制。具体如表2所示。

表2 受试者贴敷肺俞穴前后颈胸部穴位体表温度 2.3 受试者贴敷肺俞穴前后背部穴位体表温度情况

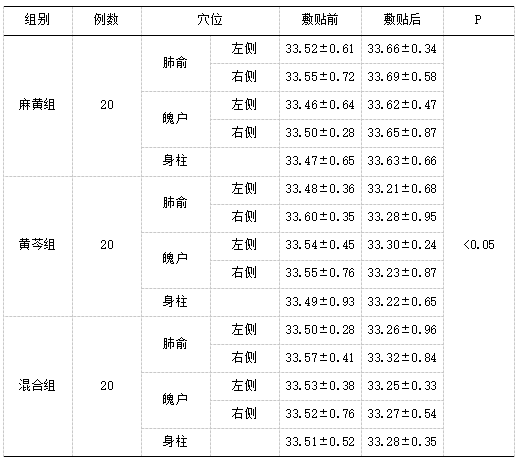

2.3 受试者贴敷肺俞穴前后背部穴位体表温度情况

在本研究中,对贴敷肺俞穴前后五个背部穴位的体表温度进行了精确测量。麻黄组在肺俞左侧穴位的体表温度从33.52°C轻微升至33.66°C,而在肺俞右侧,体表温度从33.55°C增至33.69°C。魄户左侧从33.46°C升至33.62°C,魄户右侧从33.50°C升至33.65°C,身柱从33.47°C升至33.63°C。黄芩组在肺俞左侧体表温度从33.48°C下降至33.21°C,在肺俞右侧从33.60°C下降至33.28°C,在魄户左侧从33.54°C降至33.30°C,在魄户右侧从33.55°C降至33.23°C,身柱从33.49°C降至33.22°C。混合组在肺俞左侧从33.50°C降至33.26°C,在肺俞右侧从33.57°C降至33.32°C,在魄户左侧从33.53°C降至33.25°C,在魄户右侧从33.52°C降至33.27°C,在身柱从33.51°C降至33.28°C。这些数据揭示了黄芩组在所有背部穴位上均显示出体表温度显著降低的趋势,而麻黄组则多数情况下体表温度略有上升。混合组在多个穴位上体现了黄芩的降温效果,表明两药合用可能产生协同作用,增强降温效果。具体如表3所示。

表3 受试者贴敷肺俞穴前后背部穴位体表温度 3 讨论

3 讨论

本研究探讨了麻黄与黄芩单独及合并贴敷于肺俞穴对老年健康受试者颈胸部及背部穴位体表温度的影响。研究结果显示,不同中药组合对体表温度的调节作用具有明显差异,反映出中药成分在体温管理方面的潜在生物学作用。在颈胸部穴位,黄芩组表现出显著的降温效果,尤其是在天突穴和膻中穴,这可能与黄芩中的黄芩苷等生物活性成分具有清热解毒和抗炎作用有关。此外,混合组在膻中穴的降温效果最为显著,这表明麻黄和黄芩的配伍使用可能通过协同机制,增强对体表温度的调控能力。相比之下,麻黄组在大部分穴位上表现为体表温度轻微上升,可能是因为麻黄具有发汗解表的作用,通过促进表面血流增加而轻微提升体表温度。在背部穴位的观察中,黄芩组在所有测量穴位上均显示体表温度的显著下降,这进一步证实了黄芩在调节体温方面的有效性。混合组在肺俞穴及周边穴位的体表温度也表现出明显的下降,这可能归因于麻黄和黄芩相互作用,优化了药效发挥。麻黄组的轻微温度上升反映出其生物活性可能在促进血液循环方面发挥更积极的作用。

总体而言,本研究的结果为中医药在现代健康管理中的应用提供了科学依据,特别是在非药物治疗老年人群体的策略中。未来研究可进一步探索麻黄和黄芩不同比例配伍对体表温度调节的最优效果,以及其背后的分子机制。此外,研究也应扩展到更广泛的受试者群体和不同的临床状况,以验证这些发现的普适性。深入了解中药成分的具体作用机制,可以更好地利用这些天然药物资源,为老年健康保护提供更为精准和有效的支持。

参考文献:

[1]马杭琨,王淑友,宋晓晶,等.麻黄,黄芩贴敷肺俞穴对健康受试者颈胸部及背部穴位体表温度的影响[J].中医杂志, 2023, 64(14):1455-1461.

[2]马杭琨,王淑友,宋晓晶,等.麻黄粉贴敷肺俞穴对特定穴位激光散斑血流成像的影响[J].中医杂志, 2023, 64(15):1565-1570.

[3]郭艳娜.探讨中药穴位贴敷配合护理治疗小儿肺炎的效果[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2022(2):4.

[4]薛玉,麦雄燕,符慧玉,等.穴位贴敷联合西药治疗感染后闭塞性细支气管炎疗效观察[J].上海针灸杂志, 2022, 41(12):1211-1216.