脑卒中是指突发且进展迅速的脑缺血性或脑出血性疾病[1],即使经过有效治疗,患者仍可留有偏瘫这一后遗症,表现为上肢下沉后缩、肘关节屈曲、下肢外旋、膝关节伸直、足下垂内翻等症状,降低患者运动能力,影响患者的日常生活[2-3]。脑卒中偏瘫患者常会因病痛折磨产生不良心理情绪,不利于病情恢复。心理认知干预能够有效丰富患者疾病知识,改善心理状态,对患者病情康复有重要意义、同时,进行相应的康复训练,有助于恢复患者运动能力和生活能力,但不同患者对训练的耐受性不同[4-5]。基于此,本文选取2020年02月至2021年02月之间本院收治的90例脑卒中偏瘫患者,探讨心理认知干预联合早期综合康复训练对脑卒中偏瘫患者心理状态和肢体功能恢复的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2020年02月至2021年02月之间本院收治的90例脑卒中偏瘫患者,随机分为对照组和试验组,各45例。对照组男25例,女20例,年龄41岁到89岁,平均年龄(65.07±4.63)岁;病程11d到25d,平均病程(18.03±2.57)d;脑卒中类型:缺血性脑卒中29例,出血性脑卒中16例;偏瘫部位:左侧偏瘫31例,右侧偏瘫14例。试验组男24例,女21例,年龄42岁到88岁,平均年龄(64.93±4.69)岁;病程11d到25d,平均病程(17.99±2.61)d;脑卒中类型:缺血性脑卒中27例,出血性脑卒中18例;偏瘫部位:左侧偏瘫29例,右侧偏瘫16例。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经我院医学伦理委员会审批通过。

纳入标准:符合脑卒中临床诊断标准,且出现偏瘫患者;签署知情同意书;临床资料齐全患者。

排除标准:合并恶性肿瘤疾病患者,患有其他组织器官疾病患者;存在精神系统疾病患者;不配合研究调查患者。

1.2方法

对照组患者应用常规护理干预,包括采集患者各项临床资料,辅助患者完成检查,指导患者用药和设计饮食方案,进行传统康复训练,嘱咐注意事项等。

试验组患者应用心理认知干预联合早期综合康复训练干预:(1)心理认知干预。①心理干预。多与患者交流沟通,了解患者负性情绪和担忧,针对具体原因展开有效疏导,减轻负性情绪,形成良好心态,更好的配合治疗;为患者讲述成功案例,激励患者自信心,呼吁患者家属陪伴,营造家庭氛围,给予患者安全感,减少孤寂情绪,树立康复信念。②认知干预。护理人员需要了解患者的理解能力,将疾病知识转化为简单的话语并为患者讲述,以此丰富患者疾病知识,增加熟悉度,提升患者依从性;为患者讲述治疗流程和药物知识,强调遵医用药的重要性,减少患者私自更改药量或停药的情况,提高用药安全性;嘱咐危险因素,告知患者可能加重病情的因素,进行有效规避,保障患者平稳恢复。(2)早期综合康复训练干预。对于卧床患者,护理人员应该每日帮助进行四肢被动活动,包括屈曲、伸展、内旋、外旋等,以此改善关节活动度,利于运动能力恢复;对于非卧床患者,护理人员应该鼓励患者进行四肢的主动活动、翻身运动、坐位活动、平衡活动,以此恢复患者运动能力;对于病情稳定患者,建议尽早进行床下活动,可借助拐棍等用具站立、行走,促进患者恢复日常运动能力。注意在运动过程中需要有人监督,避免患者出现摔倒情况。

1.3观察指标

对比两组脑卒中偏瘫患者心理状态和肢体功能恢复情况。(1)心理状态:采用抑郁自评量表(SDS)和焦虑自评量表(SAS)评估,分值越低表示患者抑郁、焦虑状况越轻。(2)肢体功能恢复情况包括:①运动能力:采用Fugl-Meyer运动功能评估量表评估,分为上肢运动能力和下肢运动能力两种,前者分值为0-66分,后者分值为0-34分,分值越高表示患者的相应运动能力越好。②步行能力:采用6min步行实验(6-MWT)进行评估,步行距离越长,步行能力越好。③平衡能力:采用Brunel平衡量表评估,分值为0-56分,分值越高表示患者的平衡能力越好。

1.4统计学方法

选用SPSS 19.0统计学软件处理分析,计数资料实施χ2检验,计量资料实施t检验,P<0.05,差异有统计学意义。

2结果

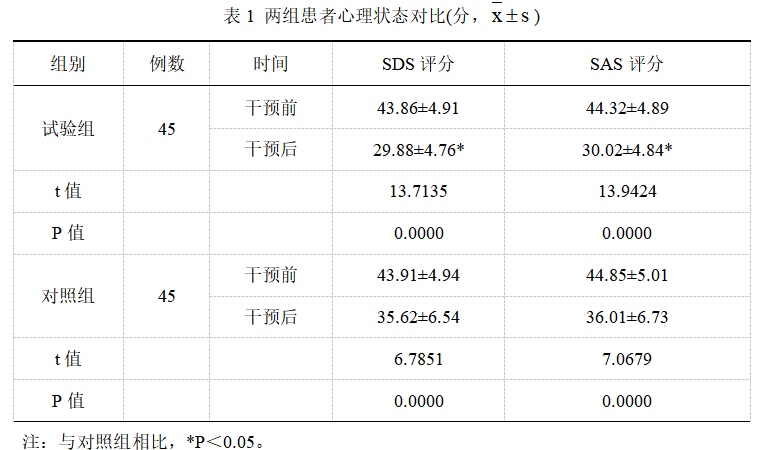

2.1 对比两组患者心理状态

干预前,两组SDS和SAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,试验组SDS评分(29.88±4.76)分和SAS评分(30.02±4.84)分均低于对照组(P<0.05)。见表1。

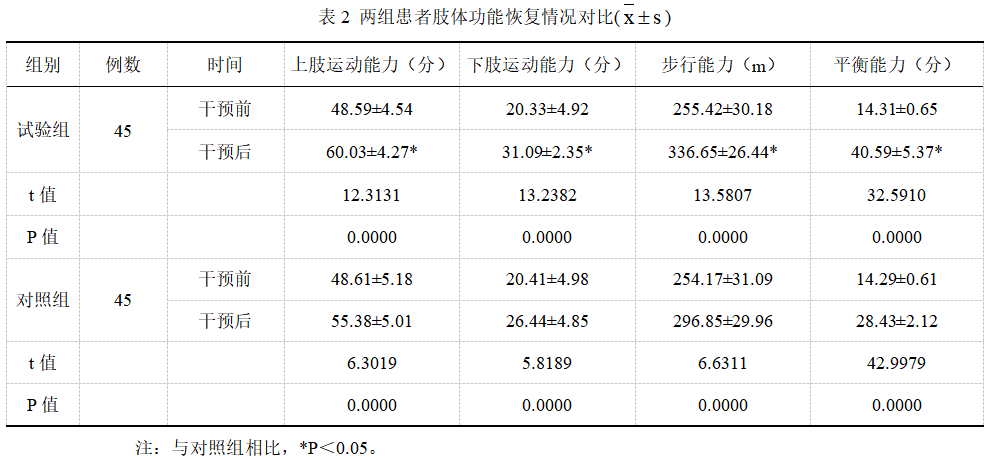

2.2对比两组患者肢体功能恢复情况

干预前,两组SDS和SAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,试验组上肢运动能力(60.03±4.27)分、下肢运动功能(31.09±2.35)、步行能力(336.65±26.44)m和平衡能力(40.59±5.37)分均高于对照组(P<0.05)。见表2。

3讨论

脑卒中是神经科常见的脑血管疾病,具有发病率高、致残率高、复发率高、死亡率高的特点。此疾病患者合并偏瘫的风险较高,发病率在85%以上,引起患者出现肢体活动障碍,不能正常行走,降低生活质量[6-7]。为减少偏瘫这一后遗症,临床上常采用合适的干预方式,恢复患者运动能力。传统康复训练虽有一定效果,但训练方式以被动训练和主动训练为主,内容较简单,且训练时机不佳,局有明显局限性[8-10]。故需要寻找新的干预方式,提高训练效果,促进患者恢复健康生活。

心理认知干预通过与患者交流沟通,有效疏导不良情绪,便于患者形成良好心态;讲述成功案例,激励患者自信心,以乐观的态度面对疾病,提高患者依从性;讲述疾病知识,丰富患者认知,减少抵触情绪,更好的配合临床工作,积极与疾病作斗争;强调遵医用药的重要性,保证用药安全性,显著改善患者耐心情绪,积极配合临床治疗,提升护理效果,加速病情康复[11-12]。早期综合康复训练在疾病早期为患者展开合适的康复训练,对卧床患者进行四肢被动活动,改善关节活动度;对非卧床患者进行肢体主动活动、翻身运动、坐位活动、平衡活动,促进运动能力恢复;对病情稳定患者建议其尽早进行床下活动,包括站立、行走等,早日恢复正常生活[13-14]。不断刺激患者肌肉,促进四肢血液循环,改善关节活动情况,帮助患者恢复运动能力、行走能力和平衡能力,恢复日常生活能力[15]。本研究表明,干预前,两组SDS和SAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,试验组SDS评分(29.88±4.76)分和SAS评分(30.02±4.84)分均低于对照组(P<0.05)。干预前,两组SDS和SAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,试验组上肢运动能力(60.03±4.27)分、下肢运动功能(31.09±2.35)、步行能力(336.65±26.44)m和平衡能力(40.59±5.37)分均高于对照组(P<0.05)。

综上所述,脑卒中偏瘫患者给予心理认知干预联合早期综合康复训练干预能够明显改善患者心理状态,促进肢体功能恢复,值得推广。

参考文献

[1]曹德燕,李新英. 心理护理联合康复锻炼对脑卒中恢复期偏瘫患者的影响[J]. 护理实践与研究,2018,15(3):157-159.

[2]李志红. 分析早期偏瘫肢体综合训练对脑卒中患者生活质量的影响[J]. 现代诊断与治疗,2019,30(12):2116-2117.

[3]刘卉. 早期综合康复对脑卒中偏瘫的治疗作用研究[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(6):87,89.

[4]肖淑敏. 综合护理干预对脑卒中偏瘫老年患者肢体功能和生活质量的影响研究[J]. 中国伤残医学,2018,26(2):82-83.

[5]杨亿勇,万春晓. 综合康复训练结合醒脑开窍针法对偏瘫早期患者运动功能和日常生活能力的影响[J]. 天津医科大学学报,2019,25(5):520-521,525.

[6] 刘焕标. 早期康复训练在急性脑卒中偏瘫肩手综合征患者治疗中的应用效果[J]. 中国伤残医学,2019,27(13):89-90.

[7]陈波. 早期部分减重步行训练与康复治疗用于脑卒中偏瘫患者中的临床效果[J]. 饮食保健,2019,6(7):59-60.

[8]黄晓莲,符茜茜. 早期综合康复护理干预模式在预防脑卒中偏瘫患者足下垂中的应用[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(59):90-91.

[9]邹龙华,杨洋,尚龙华.早期康复训练联合音乐放松疗法对脑卒中偏瘫患者亚急性期下肢功能及步行能力的影响[J].中国医学创新,2018,15(32):103-106.

[10]孙慧,许坚.早期综合康复护理对脑卒中偏瘫患者肢体运动及神经功能的干预效果[J].贵州医药,2021,45(02):330-331.

[11]陈颖利,杨金平.认知行为干预结合任务导向性训练对脑卒中后偏瘫患者的干预效果[J].河南医学研究,2022,31(11):1998-2001.

[12]覃贤文,刘文伟.认知行为干预对脑卒中偏瘫患者康复影响的研究进展[J].齐鲁护理杂志,2019,25(07):110-112.

[13]王霞,张文忠.早期康复训练对脑卒中偏瘫患者肢体功能恢复的影响[J].中国实用医药,2021,16(28):190-192.

[14]毛媛,朱芸,张天照.早期康复训练对缺血性脑卒中偏瘫患者运动功能和日常生活活动能力的影响[J].解放军预防医学杂志,2018,36(05):624-626.

[15] 陈颖,郄淑燕,王丛笑,等.早期综合康复治疗对脑卒中偏瘫患者周围神经电生理学和形态学的影响[J].卒中与神经疾病,2020,27(05):658-661.