近年来,我国缺血性脑卒中患病率逐年增多,调查显示2005-2017年,由112/10万快速升高至156/10万[1],脑卒中的高危因素主要有高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟史等[2]。易损斑块二维超声表现为低回声为主斑块、斑块内无回声区、纤维帽表面不连续或者形成溃疡、斑块内细微血流信号、不规则斑块表面附着血栓回声,超声可以依据上述特征表现来识别并检出易损斑块。高分辨率核磁(HRMRI)检查中血管壁成像技术是检测颈动脉易损斑块的影像学诊断标准[3],但患者的经济情况受限,所以不能广泛应用,随着超声检测技术的多样化,血管增强技术(VET)及超声弹性成像技术(UET)逐渐被应用。本项研究旨在通过斑块的组织学特征,通过回声特点分析斑块破裂的风险,比较多模态超声与常规对老年患者颈动脉易损斑块的检出率,早期准确判定斑块的稳定性,从而给与早期干预,改善患者生存质量。

1 资料与方法

研究对象

本研究选取2018年5月—2023年5月在定西市人民医院检出颈动脉斑块者86例,年龄50-78岁,其中男性53人,女性33人。

仪器与观察指标

1.2.1常规超声 选取西门子Sequoia及迈瑞R7彩超仪,探头频率为7.5-10.0MHZ。检查前需要患者将脖子暴露,头稍微偏向检查另一侧,首先采用常规超声分析斑块特征,记录斑块的位置、大小、形态、内部回声、表面纤维帽的连续性。所有病例均由两名经过颈动脉规范操作规范培训者且有5年以上超声检查经验医师进行,分析斑块时两名医师对HRMRI检查结果均未知。

1.2.2 多模态超声检查 所有患者采用西门子Sequoia彩超仪,选择目的斑块,取样框完整包含斑块,开启Clarify VE功能,利用双幅实时显示,更清晰的显示斑块表面及内部结构,主要从形态学分析并识别易损斑块。再采用迈瑞R7彩超仪,取样框放于斑块位置,并清晰显示动脉前后壁,启动弹性成像模式,嘱咐患者屏气并保持头部稳定,根据现实颜色评分并记录:斑块的整体颜色为绿色定为1分;以绿色为主2分;绿色与蓝色范围接近为3分,蓝色或整体为蓝色4分,整体为蓝色且蓝色范围超过斑块边界为5分。1-3分定为易损斑块,4-5分定为稳定斑块[4]。

统计学方法

采用SPSS 25.0统计分析,计数资料以率(%)表示,组间比较采用χ²检验,在P小于0.05的情况下进行研究具有统计学意义。

2 结果

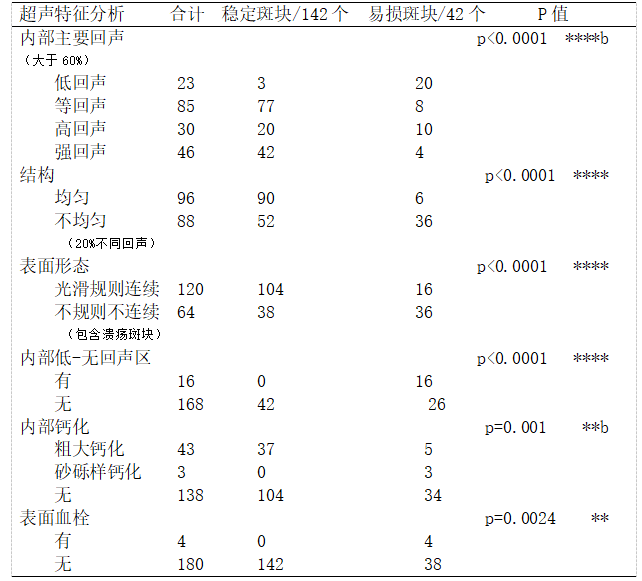

2.1 斑块的超声特征分析

斑块的内部主要回声、结构、表面形态、有无低-无回声区、有无钙化强回声、有无血栓具有统计学意义( P<0.05),见表1。

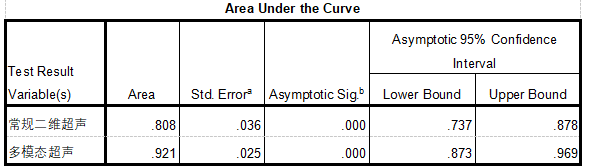

2.2 常规二维超声与多模态超声诊断对比分析

根据HRMRI检查结果对比分析多模态超声较常规超声的检出率高,见表2。

表1 斑块的超声特征分析

以上没有标记的是卡方检验 ,b是fisher精确检验

表2 常规二维超声与多模态超声诊断对比分析

3 讨论

脑卒中发病率在我国呈逐年上升趋势,是我国老年患者主要的致残性疾病,且复发率高,每发病一次症状加重[5]。以前的认知颈动脉狭窄是缺血性脑卒中的主要发病因素[6],随着不断的认识,轻度狭窄的患者因为斑块本身存在的破裂风险而导致脑卒中的发生[7],所以早期识别易损斑块很重要,早期干预以及健康教育刻不容缓。

本研究旨在采用高分辨率超声、多普勒超声、血管增强技术及弹性成像技术联合分析并检出颈动脉易损斑块。血管增强技术(VET)对低回声斑块的检出率较低,但对强回声为主的斑块灵敏度较高,尤其对斑块表面的结构显示较高分辨率超声更为清晰。超声弹性成像技术(UET)中剪切波弹性成像能够对斑块的软硬度进行测定,其原理是利用斑块内成分的不同,各种不同的成分在受到外力的作用下产生不同的弹性形变,稳定斑块内纤维成分较多,形变较少,所以测得的杨氏模量值高,颜色更接近绿色,反之,则易损斑块中更多的脂质成分,形变更明显,杨氏模量值较低,颜色更接近蓝色[8]。本研究采用对比分析的方法证实了通过对颈动脉斑块的回声特点、硬度情况进行检测,多模态超声很大程度上提高了诊断的准确性,检出率也明显高于常规超声,值得临床推广。

[1] 王嘉钰.急性缺血性脑卒中患者卒中感染风险预测模型构建与验证[J]. 2022.

[2] 朱淑芬, 余玲萍, 金媛媛, etal. 缺血性脑卒中患者颈动脉易损斑块发生的影响因素[J]. 中国现代医生,2022, 60(14): 44-7.

[3] 冯亚新. 超声诊断颈动脉易损斑块的研究现状及进展[J]. 医疗装备,2021, 34(22): 193-4.

[4] 吴迪, 马宁, 王芳, 超声弹性成像评估H型高血压与颈动脉硬化斑块特点的相关性[J]. 中国临床医学影像杂志,2018, 29(07): 517-9.

[5] 中国心血管健康与疾病报告2022概要[J]. 中国循环杂志,2023, 38(06): 583-612.

[6] 刘畅, 张彤. 颈动脉狭窄与急性缺血性脑卒中患者认知功能的关系[J]. 血管与腔内血管外科杂志, 2023, 9(03): 309-14.

[7] 余苗, 孟闫凯, 徐含波, 颈动脉周围脂肪密度与急性缺血性脑卒中事件的相关性研究[J]. 临床放射学杂志,2023, 42(06): 910-4.

[8] 王艳红, 钱林学, 胡向东, etal. 剪切波弹性成像技术评估颈动脉斑块硬度[J].临床和实验医学杂志,2015, 14(04): 327-30.