引言:在现代城市管理中,地下管线是生活和生产活动的重要支撑,其安全与否直接关系到城市安全运行和居民生活质量。地下管线的有效管理依赖于高精度的位置数据,而传统的测绘方法往往无法满足当前对精确性和效率的要求。随着科技的进步,现代测绘技术在地下管线测量中的应用变得尤为关键。这些技术不仅提高了数据获取的精度和速度,也为管线的长期管理与规划提供了可靠的数据支持。

一、现代测绘技术在地下管线测量中的应用价值

现代测绘技术在地下管线测量中的应用具有重要的实际意义和广泛的应用前景。通过提高地下管线数据的准确性、全面性和实时性,现代测绘技术为管线建设、运营和维护提供了全新的解决方案。这种技术的应用不仅可以提升工作效率,降低事故风险,还可以改善管线系统的整体运行质量,为城市建设和发展提供可靠的基础设施支持。现代测绘技术在地下管线测量中的应用价值体现在多个方面。

首先,利用先进的地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)技术,测绘人员能够精准地定位和记录地下管线的位置、走向和深度信息。通过实时定位和高精度测量,可以避免因地下管线位置不明确而导致的挖掘事故,提高施工效率并降低施工风险。

其次,现代测绘技术在地下管线测量中的应用还可以帮助管线运营管理。通过建立数字化的地下管线信息数据库,运营方可以实现对管线系统的全面监控和管理。实时监测管线的运行状态,及时发现问题并采取措施,提高了管线的运行效率和安全性。同时,通过对地下管线数据的分析和挖掘,还可以优化管线布局,提升资源利用效率,降低维护成本。

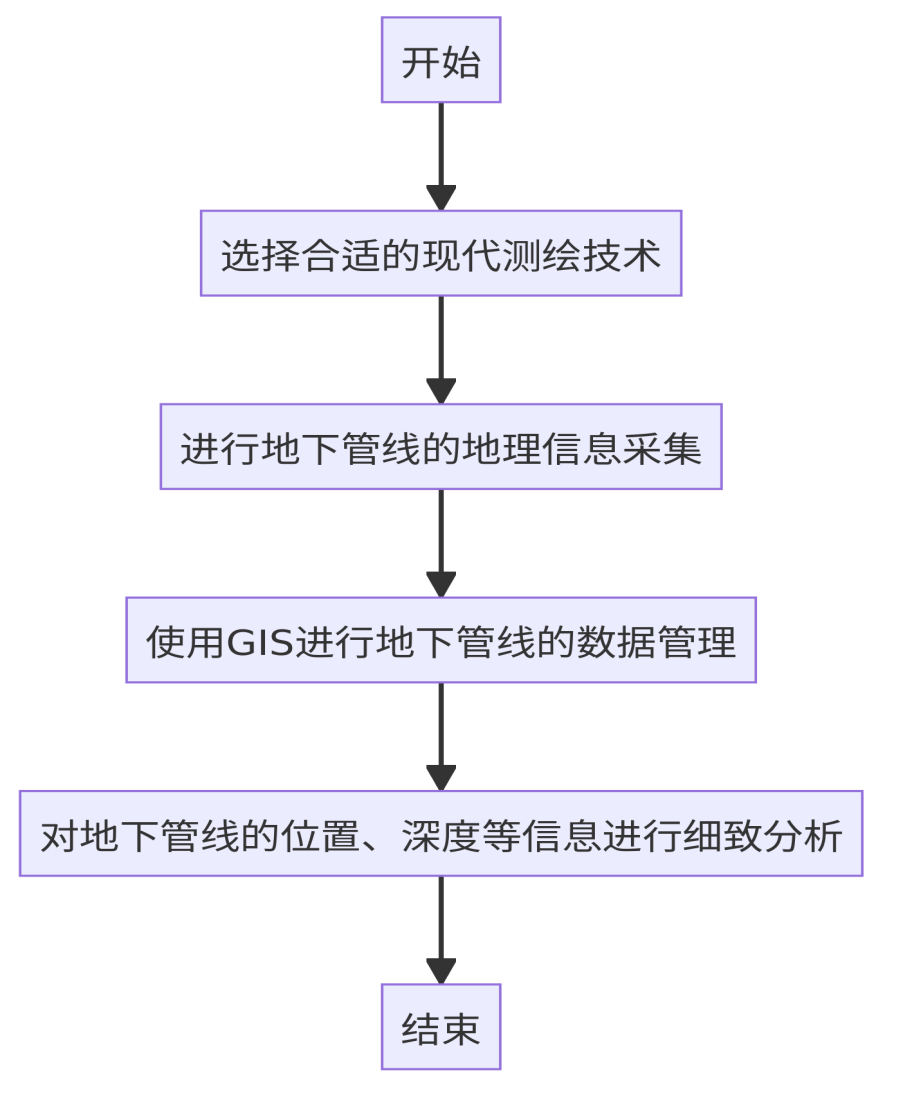

最后,现代测绘技术的发展还促进了地下管线测量的智能化和自动化。借助激光扫描、无人机航拍等先进技术手段,可以实现对地下管线的快速、高效检测和测量,减少人力投入和测量时间。同时,结合人工智能和大数据分析,可以对海量的地下管线数据进行快速处理和分析,提取有效信息,为管线设计、施工和维护提供科学依据。这些技术的应用不仅提升了地下管线测量的精度和效率,也推动了整个行业的数字化转型和智能化发展。详见图1,现代测绘技术在地下管线测量中的应用流程。

详见图1,现代测绘技术在地下管线测量中的应用流程。

二、现代测绘技术在地下管线测量中的应用

(一)地理信息系统(GIS)的应用

现代测绘技术在地下管线测量中的应用中,地理信息系统(GIS)发挥着至关重要的作用。GIS是一种以空间数据为基础的信息处理系统,能够整合、存储、管理、分析各种地理信息数据,为地下管线测量提供了全面而有效的支持。

一方面,GIS可以帮助测绘人员准确地获取地理空间数据,包括地形、地貌、土壤类型等信息,这些数据对于管线敷设的规划和设计至关重要。通过GIS系统,测绘人员可以实时获取地下管线的位置、深度、管径等关键信息,从而有效避免在施工过程中对地下管线的破坏。

另一方面,GIS在地下管线测量中的应用还体现在数据管理和分析方面。通过GIS系统,测绘人员可以将各种地理信息数据进行整合和管理,构建起完善的地下管线数据库。这样一来,不仅可以方便地对管线信息进行查询和更新,还能够通过GIS系统进行空间分析,找出最佳的管线敷设路径,提高管线的布局效率和施工质量。举例来说,当需要在城市中敷设新的供水管线时,利用GIS系统可以快速找出避让已有地下管线、道路、建筑物等障碍物的最佳敷设路径,从而最大程度地减少工程施工中的风险和成本。

除此之外,GIS还可以实现地下管线测量数据的可视化展示。通过GIS系统,测绘人员可以将地下管线的位置、属性信息以图形、表格等形式清晰地展示出来,使得相关人员能够直观地了解管线的分布情况和技术参数,为决策提供有力支持。比如,在进行城市规划时,市政管理者可以通过GIS系统直观查看各类地下管线的分布情况,为合理规划城市基础设施提供重要参考依据。

由此可见,地理信息系统在现代测绘技术中的应用对地下管线测量起着至关重要的作用。通过GIS系统,测绘人员可以准确获取地理空间数据、高效管理和分析地下管线信息,实现数据可视化展示,为地下管线的规划、设计和施工提供全面支持,有力推动了地下管线测量技术的发展与应用[1]。

(二)全球定位系统(GPS)的应用

现代测绘技术在地下管线测量中扮演着重要角色,全球定位系统(GPS)作为其中的关键技术之一,为地下管线的定位与管理提供了极大的便利和高效性。GPS技术能够提供精确的定位服务,这在地下管线测绘中至关重要,因为精确的定位能够保证地下管线数据的准确性,为城市规划、建设和维护提供强有力的技术支撑。

首先,GPS技术在地下管线的探测阶段发挥着重要作用。通过使用GPS定位技术,测绘人员能够记录下地下管线的精确位置,这些数据随后能被用来创建详尽的地下管线地图。例如,在进行城市地下综合管廊的建设前,工程师需要确切了解现有地下管线的位置,以避免施工时损坏。利用GPS进行定位测量,能够快速有效地完成这一任务,保证施工的安全性和效率。

其次,在地下管线的维护工作中,GPS技术同样不可或缺。当地下管线发生故障或需要升级改造时,准确的GPS数据能够帮助维护团队快速定位到问题管线。例如,城市供水管网发生泄漏,维护人员可以依靠GPS提供的坐标数据,迅速找到泄漏点的准确位置,从而缩短抢修时间,减少水资源的浪费和对市民生活的影响。

最后,值得一提的是,GPS技术在地下管线测量中也面临一定的挑战。城市中的高楼大厦可能会阻挡GPS信号,造成多路径效应,影响定位的准确性。针对这一问题,现代测绘技术采取了多种措施,如使用差分GPS(DGPS)技术来提高测量的精度,确保数据的可靠性。

(三)地下探测雷达(GPR)的应用

地下探测雷达(GPR)作为现代测绘技术中一种重要的工具,在地下管线测量中的应用涉及到多个方面,从管线检测到地下结构勘察。GPR利用电磁波穿透地下材料并检测反射信号的原理,因此在地下管线测量中具有独特优势。

首先,在地下管线勘测中,GPR可以帮助确定管道的位置、深度和尺寸。通过调整频率和天线的布置,GPR可以提供不同深度范围的扫描,帮助测绘人员准确地定位地下管线。此外,GPR还能够检测管道的材质和状态,例如是否存在腐蚀、裂缝或漏水,以便及时进行维护和修复工作。

其次,GPR在地下结构勘察中也发挥着重要作用。通过分析地下材料的电磁波反射情况,可以识别地下岩层、地下水位、地下洞穴等信息。这对于城市规划、建筑工程、地质勘探等领域具有重要意义。测绘人员可以利用GPR获取的数据绘制出地下结构的详细图像,为工程设计和施工提供重要参考[2]。

在实际应用中,为了提高测量精度和效率,测绘人员需要注意一些具体措施。首先,选择合适的GPR设备和频率,根据具体测量任务确定最佳参数设置。其次,对地下管线周围的环境因素进行充分考虑,如土壤类型、湿度等,以避免干扰和误差。此外,合理安排测量路径和数据采集点,保证数据完整性和可靠性。最后,在数据处理和分析过程中,运用专业软件进行反演和图像处理,以获得准确的地下结构信息。地下探测雷达(GPR)在地下管线测量中的应用涉及多方面,通过合理选择设备、注意环境因素、精确数据处理等技术性措施,可以提高测量效率和准确性,为工程建设和城市管理提供重要支持。

(四)无人机(UAV)测量技术的应用

现代测绘技术在地下管线测量中的应用中,无人机(UAV)测量技术的广泛应用成为了一项重要趋势。无人机的灵活性和高效性使其成为地下管线勘测的理想选择。在实际操作中,无人机可通过载荷各异的传感器完成地下管线的快速测量和监测任务。一是无人机搭载的高分辨率摄像头能够捕捉地表细微变化,进而推断地下管线位置。二是热红外传感器可检测地下管线的温度变化,有助于发现潜在问题区域。为了提高测量精度,无人机常与全球定位系统(GPS)和惯性导航系统(INS)结合,确保测量数据的准确性。

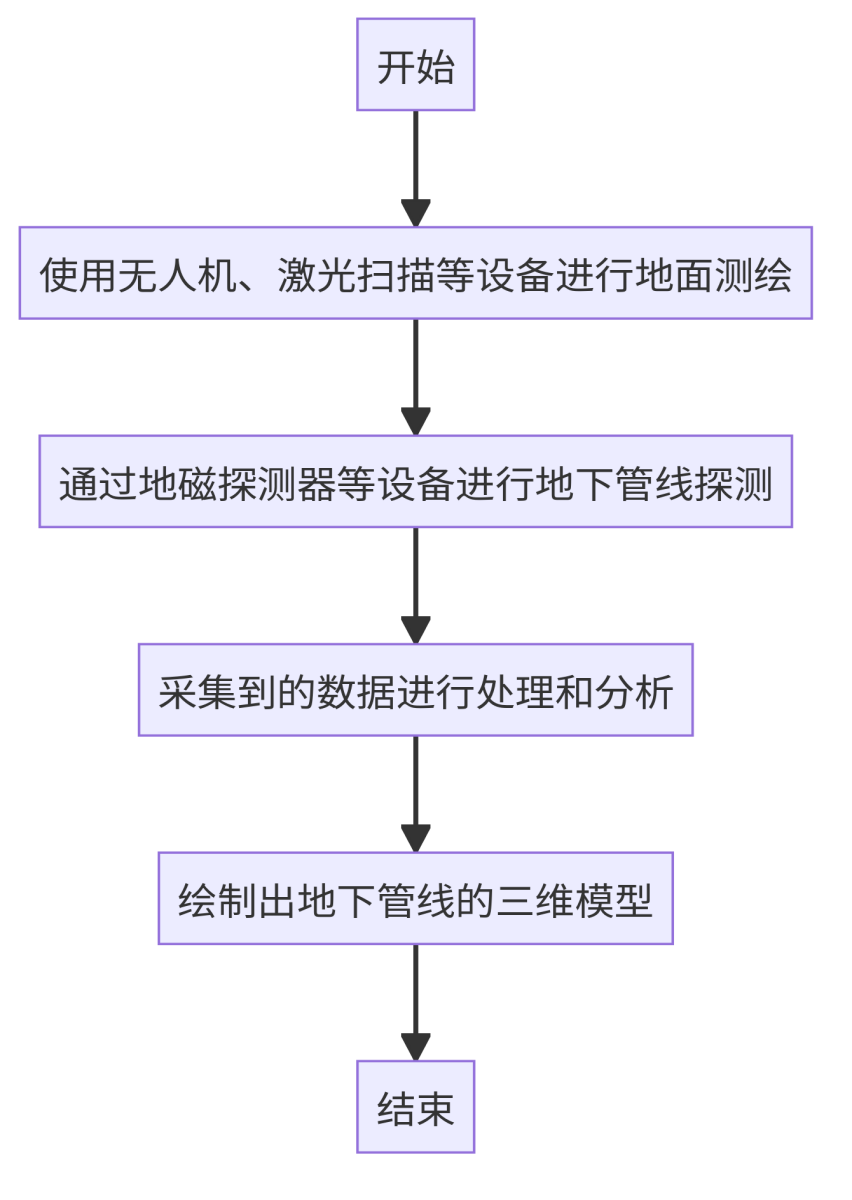

在无人机测量地下管线时,需采取一系列具体措施以确保测量效果。首先,需要事先规划飞行路径,确保无人机能够全面覆盖目标区域。同时,应根据地形特点和管线走向合理设定飞行高度和速度,以获得清晰的数据。其次,对于复杂地形,可以采用多角度摄影技术,通过不同角度的拍摄获取更多信息,提高管线检测的准确性。另外,及时处理和分析采集到的数据也至关重要。借助专业软件,对图像和数据进行处理,生成管线位置图或三维模型,为管线维护和管理提供可靠支持。此外,无人机测量技术还可以结合其他现代技术,如激光雷达扫描技术和地理信息系统(GIS),进一步提升测量效率和精度。激光雷达可实现对地表及地下管线的高精度扫描,为管线的精准定位提供依据。GIS系统则能够整合和分析各类数据,为管理者提供直观的管线信息展示和决策支持。无人机测量技术在地下管线测量中的应用为现代测绘技术注入了新的活力。通过合理规划飞行路径、选择合适的传感器以及有效处理数据,无人机能够高效、精准地完成地下管线的勘测任务,为城市基础设施管理带来便利和安全保障[3]。详见图2,无人机测量技术在地下管线测量中的应用。

图2,无人机测量技术在地下管线测量中的应用。

结语:综上所述,现代测绘技术在地下管线测量中的应用,不仅提升了测绘工作的精确度和效率,也对城市的可持续发展和安全管理产生了积极影响。通过综合运用GIS、GPS、GPR和UAV等先进技术,地下管线的管理和运维进入了一个新的时代。这些技术的结合使用,已经成为城市规划和管理的重要工具,为城市基础设施建设提供了有力的技术支撑。随着技术的不断进步和应用的日益成熟,现代测绘技术将在地下管线管理中扮演更加关键的角色,为实现更智慧、更安全的城市环境提供强有力的支持。

参考文献:

[1] 陈杰.现代测绘技术在地下管线测量中的应用[J].中国金属通报,2022,(05):210-212.

[2] 杨超.测绘技术在城市地下管线测量中的应用[J].造纸装备及材料,2022,51(02):124-126.

[3] 李娜,于淼.现代测绘技术在地下管线测量中的应用[J].技术与市场,2021,28(07):82-83.