脊髓损伤后神经源性膀胱是骨科及康复科临床常见的难题之一,受脊髓损伤的影响,神经调控机制紊乱,从而出现下尿路功能异常,并伴有膀胱感觉异常、腰部疼痛、盆底疼痛等,一旦发生神经源性膀胱,还可增加泌尿系统感染,甚至损害肾功能等[1]。遂临床除了对症治疗外,还需要从康复角度入手,通过科学的康复手段帮助患者保护下尿路功能,尽早建立正常排尿反射,恢复膀胱功能,确保患者生存质量。遂本文以分组的形式,开展如下研究。

1一般资料与方法

1.1一般资料

自我院接受治疗的脊髓损伤神经源性膀胱患者中抽取40例纳入此次研究,研究时间范围:2022.03-2023.03,并将入院顺序作为分组依据,一组设为对照组,一组设为观察组。

对照组:男性、女性患者各有10例,年龄范围:27岁-50岁,平均(35.25±2.13)岁。

观察组:男性患者11例,女性患者9例,年龄范围:26岁-48岁,平均(35.61±2.05)岁。

以上内容对比无显著差异(p>0.05)。

1.2方法

对照组:基础护理:常规冲洗会阴,做好导尿管的维护功能,确保无菌操作,并告知患者日常注意事项,规避风险,并在出现异常后,及时通知医生处理[2]。

观察组:集束化康复护理联合膀胱功能训练:(1)集束化康复护理:查阅文献,结合临床经验,明确患者的护理问题、护理要点,制定可靠的护理计划;从饮食上保证食物的清淡性,限制饮水量,尤其每日20时至次日6时不得饮水;评估残余尿量、膀胱容量和膀胱压力,确定每日导尿次数;叮嘱患者每日晨起、睡前、餐前30min排尿一次,并每间隔3h排尿一次,夜间排尿2次,预防排尿间歇期、尿失禁;遵医嘱用药;强化心理疏导和健康教育,并指导患者康复锻炼技巧以及自我监测尿路感染的方式,帮助患者消除顾虑,改善不良情绪,积极预防并发症(2)膀胱功能训练:指导患者排尿前5min呈坐位,放松身心,想象流水的声音,提升排尿意识;借助专业手法增加患者排尿压力,加速排空膀胱;导尿前30min,协助患者呈坐位或卧位,叩击患者大腿内侧上1/3区域及耻骨上方区域,并牵拉加压会阴部,刺激患者肛门;协助患者完成提肛运动,并于床上做桥式运动,提升盆底肌收缩能力等[3-4]。

1.3观察指标

膀胱功能:包括残余尿量、膀胱容量以及膀胱压力。

对比两组的尿路感染发生率。

1.4统计学分析

本文数据对比情况利用统计学软件SPSS25.0进行处理,涉及卡方检验与t检验,对比数据中p<0.05,则说明数据间存在显著差异。

2结果

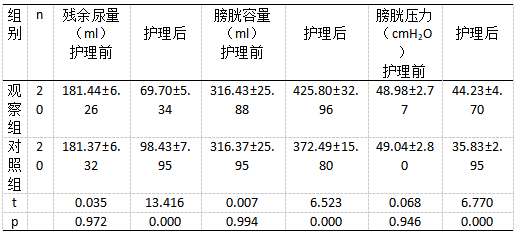

2.1 膀胱功能

详见表一所示,护理前对比无显著差异(p>0.05),护理后两组对比差异显著(p<0.05),其中观察组的膀胱功能明显优于对照组。

表一 膀胱功能 (x̄±s)

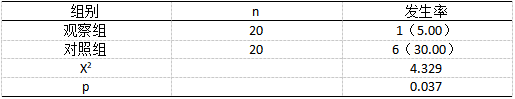

2.2 尿路感染发生率

如下表二所示,两组对比差异显著(p<0.05),其中观察组的发生率更低。

表二 尿路感染发生率 n(%)

3讨论

神经源性膀胱是脊髓损伤的常见并发症,患者以排尿功能异常为典型症状,并损伤肾功能,甚至增加其他并发症的发生率,危及健康水平,遂在科学的治疗下,需要以科学的护理手段为主,促进患者膀胱功能的恢复,保护肾脏功能。

以往的基础护理虽然有一定的效果,但是内容单一,且长时间留置导尿管会增加感染几率,不利于膀胱的恢复,而集束化护理以循证理念为基础,确保护理流程有据可依,保证护理计划的科学性和有效性,不仅重视患者的情绪疏导、健康教育,还可以帮助患者规避风险,促进尿液的排出,而膀胱功能训练则希望通过一系列的康复锻炼方式促进患者自主排尿功能的恢复,提升盆底肌功能的恢复,进一步自主控制排尿能力,有助于降低尿路感染几率。

综上所述,集束化康复护理结合膀胱功能训练可以有效预防脊髓损伤神经源性膀胱患者发生不良事件的几率,还可以促使患者排尿功能的恢复,提升生存质量,值得推广。

参考文献

[1]林倩倩,卢国连,刘承梅.基于时机理论的延续护理在脊髓损伤后神经源性膀胱患者中的应用研究[J].天津护理,2023,31(05):529-534.

[2]史祎,陈思思,李翠翠.标准化整体护理模式对脊髓损伤后神经源性膀胱患者膀胱功能及生活质量的影响[J].中国标准化,2023(20):305-308.

[3]卢晓霞,章梅云,朱雪琼等.膀胱冲洗引发脊髓损伤患者自主神经反射异常的护理[J].护理与康复,2023,22(10):80-82.

[4]林丽勤,卢海景,庄陆香.脊髓损伤后神经源性膀胱患者康复护理的研究现状[J].天津护理,2023,31(04):502-505.