脑出血在临床上一般是指个体发生非外伤性、自发性的脑实质内血管破裂。病发后患者的神经功能会显著受损,且多数患者会伴存程度不同的言语、感觉、认知、运动等方面的功能障碍,整体生活质量也会显著降低。而有研究提示[1-2],早期康复治疗的适宜介入则有助于促进脑出血患者的神经功能逐步恢复,改善其各方面功能障碍,提升整体预后质量。为此,本研究则针对ICU非手术治疗的脑出血患者规范开展早期康复治疗的效果展开探析,现做如下报道。

1资料与方法

1.1一般资料

择取2023年1月-2024年3月双流区第一人民医院ICU接收的脑出血非手术治疗患者64例,依据双色球法分成对比组、观察组,各32例。对比组女12例、男20例,年龄平均(59.27±3.15)岁,观察组女13例、男19例,年龄平均(59.14±3.27)岁。两组脑出血患者的基线信息无统计学差异,P>0.05。

1.2方法

对比组脑出血患者会于整体ICU治疗结束后,顺利转至普通病房内后实行康复干预。观察组则会在脑出血患者的病情稳定(体温低于38.5℃、SPO2高于92%、HR处于50~100次/min、SBP处于120~200mmHg)后,于ICU病房中为其开展早期康复干预,具体内容为:①功能评估:需要康复师、主管医师、护理人员围绕脑出血患者的神经功能、基础体征等展开评估,明确患者病况信息,基于此科学制定康复方案。②良肢位摆放:需为脑出血患者适宜变换体位,涉及床上坐位、仰卧位、健侧卧位、患侧卧位等,间隔2h变动一次,若患者处于清醒意识则可采用被动、主动相结合完成良肢位摆放,若患者为非清醒意识,则需要辅助完成被动良肢位摆放。③肢体康复干预:结合脑出血患者恢复状况,有序开展肢体康复干预。指导患者规范运用下肢功能锻炼器完成下肢训练,躯干部分则需引导患者完成桥式运动、挺胸、收腹等干预项目,上肢部分则需引导患者尝试Bobath握手等康复干预,上述训练一日2次,单次20min左右为宜;此后可参照患者的恢复效果,引导患者逐渐尝试健侧坐起、患侧坐起、床边坐位、床边站立等,随后可引导患者规范运用助行器等器具,尝试步行练习,每次均以5~15min为宜。④日常活动训练:在脑出血患者意识清醒后,可引导其开展精细动作训练,涵盖捡石子、拼图、捏皮球等,同时结合患者的恢复状况,指导患者有序开展吞咽、发音等训练,帮助患者逐渐恢复言语功能,训练强度、频次需要结合脑出血患者的意识状态、耐受力有序调整。

1.3观察指标

规范选择NIHSS量表针对干预前、后两组脑出血患者的神经功能实行评估并记录数据。规范选择Barthel量表针对干预前、后两组脑出血患者的生活能力实行评估并记录数据。

1.4统计学分析

通过SPSS26.0完成患者资料的统计学分析工作,计量资料用(x̄±s)描述,实行t验证,计数资料用(n%)描述,实行X2验证。P<0.05说明两组脑出血患者资料具备统计学差异。

2结果

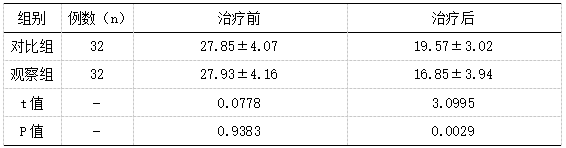

2.1神经功能状况分析

观察组患者经干预后的NIHSS数据优于对比组,P<0.05。

表1两组脑出血患者关于NIHSS数据分析(x̄±s,分)

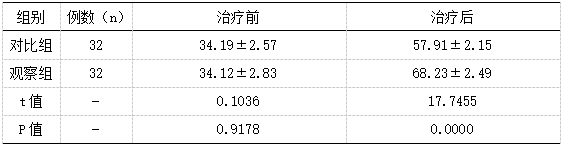

2.2生活能力状况分析

观察组患者经干预后的Barthel数据高于对比组,P<0.05。

表2两组脑出血患者关于Barthel数据分析(x̄±s,分)

3讨论

临床上对于基础生命体征相对平稳、出血量少于30ml的脑出血患者,一般会综合考虑其病况开展针对性的非手术治疗,稳定患者病情。而针对ICU非手术治疗的脑出血患者,待其病况基本恢复至平稳状态后,适宜介入早期康复治疗干预则有助于改善预后。早期康复治疗会重视对脑出血患者的具体病况、功能障碍情况展开全面评估,基于此为脑出血患者制定科学的康复方案[3-4]。通过辅助脑出血患者完成良肢位摆放,则有助于保持患者肢体功能,谨防发生废用综合征;此后有序指导脑出血患者完成肢体训练、生活能力训练,以此促使脑出血患者的肢体功能、神经功能逐步获得恢复,提升患者的运动能力、自理能力,改善脑出血患者的预后。本研究显示:观察组患者经干预后的NIHSS数据较之于对比组偏优(P<0.05);观察组患者经干预后的Barthel数据较之于对比组偏高(P<0.05)。

综上可知,临床上为ICU脑出血非手术患者适宜开展早期康复治疗的效果良好,既能促使患者的神经功能有序改善,又可使得其日常生活能力逐步提升,建议参照。