脑卒中是一种紧急发作的脑血管病症,以显著高发性、致残性、致死性以及复发性构成了对人类健康的重大威胁[1]。该病主要由脑部血管突发性破裂或堵塞引发,进而切断了血液对脑部的正常供应,最终导致脑促织受损,根据基础病因可区分为出血性脑卒中与缺血性脑卒中,前者源于脑部血管破裂出血,后者则是由于血管阻塞,阻碍了血液流向大脑,进而造成脑组织因缺血而坏死[2]。从发生率观察,缺血性脑卒中更常见,且其病理机制不仅仅局限于脑部单纯缺血现象,还伴随着能量代谢障碍、兴奋性氨基酸的毒性作用、氧化应激反应、神经炎症反应以及神经细胞的死亡等一系列连锁病理变化[3],这些病理过程之间相互交织,形成了一个复杂的信号传导网络,最终导致了损伤的级联放大效应。早期康复训练已得到现代医学重视,该模式核心在于运用一系列科学方法,如运动治疗、物理治疗等,促进患者受损神经功能恢复,增强其肌肉力量与协调性,最终助力患者重拾生活自理能力[4]。本文分析脑卒中的发病特点及康复方式,对早期康复训练的可行性作出研究。

1. 一般资料与方法

1.1 一般资料

2023年5月-2024年5月为本次脑卒中病例的统计时间,取50例待定并加入后续随机分组环节,依据均等形式确保每组病例保有量为25例。研究组年龄统计区间:58-78(68.03±3.12)岁,组内男性纳入量为14(56.00%)例,女性纳入量为11(44.00%)例;对照组年龄统计区间:60-78(69.06±3.23)岁,组内男性纳入量为13(52.00%)例,女性纳入量为12(48.00%)例,以上基础资料证实两组无差异(P>0.05)。

纳入标准:(1)通过病理筛查,确定患者存在脑卒中;(2)可自主完成研究,并独立填写相关问卷。

排除标准:(1)存在心肝肾等器官功能障碍;(2)认知功能不利于研究开展。

1.2 方法

对照组实施常规康复训练。研究组实施早期康复训练:(1)良肢位摆放:优化肢体位置的设计目标是预防并缓解痉挛姿态,尽早激发分离性动作,确保关节处于功能性位置,防止关节发生畸形。针对患者的个体差异,可采取多种体位,包括健康侧卧位、患侧卧位及仰卧位等。每种体位均需遵循特定的布局原则,例如,在患侧卧位时,应使患侧肩部适度前伸,以避免长期受压带来的疼痛及血液循环障碍;而健康侧卧位则有助于患侧血液循环,减轻患侧肢体的痉挛症状。此外,优化肢体位置还需关注床上环境的清洁与安全,定期更换床单被套,确保患者处于舒适且安全的状态。(2)体位变换:脑卒中患者因长期卧床,局部组织受压易导致血液循环不畅,进而可能引发压疮。因此,应制定体位更换策略,通常日间健康侧卧位及仰卧位每两小时翻身一次,患侧卧位每小时翻身一次,俯卧位则每半小时或更短时间翻身一次。夜间可适当延长翻身间隔,但仍需保持一定的频率。在更换体位时,动作应轻柔,避免拖拽患侧肢体,特别是肩关节,以防止造成额外的伤害。(3)被动运动:治疗师或家属通过辅助性活动患者的关节和肌肉,以维持关节的活动范围,预防肌肉萎缩和关节僵硬。此类活动应尽早开始,并以不引起患者疼痛为限。在活动过程中,应确保动作轻柔、缓慢且有节律,避免粗暴操作导致关节受损。对于肩关节等易受伤部位,应给予特别的关注与保护。(4)主动运动:随着患者肌力的逐步恢复,应逐步引导患者过渡到自主性运动训练阶段。自主性运动训练包括床上桥式运动、床边坐立与站立、双下肢交替屈伸等多种形式。这些训练旨在增强患者的肌肉力量和关节稳定性,提升其自主活动能力。在制定训练计划时,应根据患者的具体情况进行个性化调整,并逐步增加训练的强度和难度。(5)站立与步行训练:当患者具备一定的站立能力后,可进行站立平衡训练和行走能力训练。站立平衡训练包括静态平衡和动态平衡两种形式,旨在提高患者的站立稳定性和自信心。行走能力训练则可借助助行器、平行杠等辅助设备,帮助患者逐步恢复行走能力。在训练过程中,应确保患者的安全,避免跌倒等意外事件的发生。

1.3 判定指标

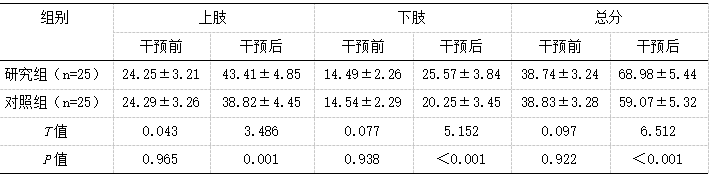

(1)评估可见运动功能,评分标准与FMA评分(Fugl-Meyer运动功能评分法)一致,研究指标列为上肢、下肢,分值区间:0-66分,0-34分,分值变化与运动功能为正相关联。

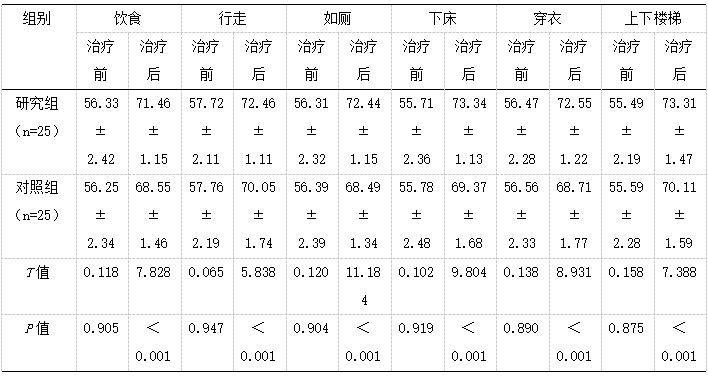

(2)评估可见独立生存能力,评分标准与ADL(日常生活能力评定量表)一致,研究指标列为饮食、行走、如厕、下床、穿衣、上下楼梯,分值区间:0-100分,分值变化与生存能力为正相关联。

1.4 统计学分析

以SPSS26.0为研究数据评估的计算标准,组内涉及到的计数资料、计量资料分别以(%)与(x̄±s)表示,若结果为P<0.05,则组间对比差异明显。

2. 结果

2.1 分析运动功能

研究组经干预后上下肢活动灵活性及肢体基础功能评分,均高于对照组,指标统计显示明显差异(P<0.05)。

表1 分析运动功能(x̄±s,分)

2.2 分析日常生活能力

研究组经干预后各项独立生存指标的达标情况及相关生活功能在康复治疗中的表现力,均高于对照组,指标统计显示明显差异(P<0.05)。

表2 分析日常生活能力(x̄±s,分)

3. 讨论

脑卒中之后,中枢神经系统展现出一定的可塑性和重组潜能,为康复训练奠定了坚实的理论基础[5]。及时开展早期康复训练,能够有效把握这一关键恢复时期,借助科学的训练方法与量身定制的康复方案,激发受损神经元的再生与重组过程,加速大脑功能的重塑进程[6]。这不仅对患者运动功能的恢复大有裨益,还能在一定程度上提升其认知能力和改善心理状态。

康复训练涵盖多方面内容,如肢体功能训练、平衡能力锻炼、语言及吞咽功能恢复等,旨在全方位提升患者的身心健康水平[7]。肢体功能训练通过结合被动关节活动与主动肌肉收缩,有效预防肌肉萎缩和关节僵化,逐步助力患者恢复运动能力。平衡能力锻炼则着重提升患者的稳定性和协调性,降低跌倒风险。针对脑卒中后可能出现的言语障碍和吞咽困难,语言及吞咽功能恢复训练采用专业技巧,帮助患者重建这些关键功能[8]。早期康复训练还能显著降低脑卒中患者的并发症风险,长期卧床易引发压疮、肺部感染等问题,而康复训练通过促进血液循环和新陈代谢,增强患者免疫力,有效减少并发症的发生[9]。同时,康复训练还能增强患者的自信心和提升生活自理能力,使其更好地融入社会,减轻家庭和社会的负担。结论得出,研究组经干预后上下肢活动灵活性及肢体基础功能评分,均高于对照组,指标统计显示明显差异(P<0.05);研究组经干预后各项独立生存指标的达标情况及相关生活功能在康复治疗中的表现力,均高于对照组,指标统计显示明显差异(P<0.05)。

综上所述,早期康复训练的作用得到证实,脑卒中患者治疗中应充分认识到该方式的重要性,将其纳入治疗的核心环节,为患者提供全面、系统的康复服务。展望未来,随着康复医学的不断进步和发展,相信早期康复训练将在脑卒中患者的康复中发挥更加广泛和深入的作用,为更多患者带来希望。