一、引言

2022年政府工作报告明确指出,要引导资金流向重点领域和薄弱环节,扩大普惠金融的覆盖面。中国从2006年开始实践普惠金融,为城乡居民提供金融服务,但是,由于西部地区位置较偏远、交通不便、发展水平较差,使得普惠金融在西部地区设置分支机构的成本较高,效率较低。2016年,数字经济在普惠金融领域的运用,有效降低了交易成本,提高了居民金融服务的可获得性。第三方支付的发展更是为居民提供了简单快捷的支付方式,对现金的需求减少,从而提高了人们的消费需求量。虽中国已顺利完成西部地区的脱贫攻坚,但西部和中东部相比,金融状况改善还不充分,消费水平有待提升,需要我们进一步巩固脱贫攻坚成果。

二、文献综述

在数字普惠金融与居民消费支出的关系方面,邹新月[1]等通过空间计量模型研究发现,数字普惠金融可以通过互联网理财产品、数字化支付手段和互联网信贷这三个传导途径影响居民消费支出,从而增加当期消费。任蓉[2]等认为不同地区的居民消费和数字普惠金融之间在空间地理上具有一定的联系,且数字普惠金融会对周边省市居民的消费产生负效应。南永清[3]等指出,数字普惠金融的边际成本递减优势不仅可以实现金融产品和服务的精准投放,还会整合居民碎片化的金融需求,形成规模优势,从而释放居民的消费潜力。谢家智和吴静茹[4]提出,数字普惠金融减少了信息的不对称性,降低了借贷的门槛和成本,从而刺激消费者的信贷需求,释放居民消费潜力。

在数字普惠金融是否对城乡居民的消费产生影响方面,国内学者也做了大量的研究。王雄[5]等指出,数字普惠金融对东部地区的城乡居民消费拉动效果最显著,中部地区和西部地区具有一定的差距。涂颖清和万建军[6]认为数字普惠金融能显著拉动居民的消费水平,相较于农村居民,对城镇居民消费的提升效果更明显。黄雅菊[7]通过省级面板数据的实证研究发现,农村居民的消费支出对数字普惠金融发展更为敏感,增加幅度较城镇多,受到的影响程度更大。

综上所述,国内学者对数字普惠金融和居民消费进行了大量的研究,虽然他们都在数字普惠金融能显著影响居民消费方面达成了一致,也对全国的城乡居民消费差距进行了探究,但是鲜有学者关注到西部地区城乡居民的消费支出受数字普惠金融发展影响。基于此,本文拟选取西部12省份2011-2010年面板数据进一步研究,以期对我国西部地区的数字普惠金融的协调发展提供一定的参考。

三、变量选取与模型设定

(一)变量选取

1.被解释变量

城镇居民人均消费支出(UC)和农村居民人均消费支出(CC)。两者分别除以CPI以剔除物价因素的干扰。

2.解释变量

数字普惠金融指数(DIFI)。指数越大数字普惠金融发展水平越高。

3.控制变量

本文的控制变量主要选取居民可支配收入(IC)、总抚养比(FR)、产业结构(CY)、人均地区生产总值(PGDP)、城镇化率(CITY)、政府支持程度(CZ)、信息化水平(INFO)。其中,产业结构由地区第三产业总值除以GDP得到;城镇化率由城镇人口除以总人口获得;信息化水平由互联网宽带接入端口数来衡量。

本文选取西部12省份2011-2020年数据进行实证研究。解释变量数据来源于北京大学数字金融研究中心,被解释变量和控制变量数据来源于国家统计局。

(二)模型构建

本文构建如下计量模型检验数字普惠金融对西部地区城乡居民消费的影响:

Yt=α+β1DIFIit+β2ICit+β3FRit+β4CYit+β5PGDPit+β6CITYit+β7CZit+β8INFOit+μi+εit

其中,Yt表示i省第t年的居民消费支出,DIFIit表示i省第t年的数字普惠金融指数,其他变量为控制变量,μi表示随机变量,εit表示随机扰动项。

(三)描述性统计

变量的描述性统计如表1所示。UC均值为19035,最大值为26464,最小值为11407;CC均值为8360,最大值为14953,最小值为314。城镇居民和农村居民的消费均值相差两倍多,最大值相差约两倍,最小值相差约四倍,表明西部地区城乡居民的消费支出差距较大,存在发展不均衡现象。DIFI最大值为344.8,最小值为16.22,说明数字普惠金融西部省区之间的发育程度差别较大。各个控制变量的最小值和最大值差距明显,表明西部省份之间存在较大的地区差异。

表1 描述性统计数据 四、实证分析

四、实证分析

(一)回归结果分析

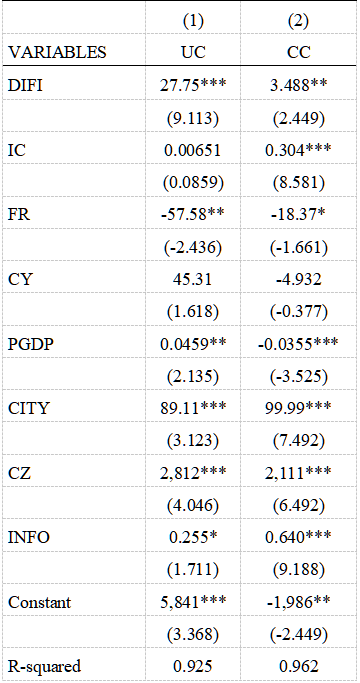

从城镇居民和农村居民消费支出的回归结果可以看出,数字普惠金融对城乡居民的消费支出都产生了显著的正向效应,城镇居民在1%的水平下显著,农村居民在5%的水平下显著。且城镇居民的DIFI系数明显大于农村居民,说明数字普惠金融对西部地区城镇居民消费的推动作用更明显。居民可支配收入更能提高农村居民的消费支出,对城镇居民的影响较小。城镇居民的人均GDP系数显著为正,农村居民的人均GDP显著为负,说明人均GDP对城镇和农村居民的消费水平作用相反。其次,城镇化率、政府支持程度、信息化水平都能显著提升城乡居民的消费水平。

表2 实证结果 注:*、**、***分别表示相关系数在10%、5%、1%显著性水平上是显著的,括号中的数字为稳健标准误。下同。

注:*、**、***分别表示相关系数在10%、5%、1%显著性水平上是显著的,括号中的数字为稳健标准误。下同。

(二)稳健性检验

数字普惠金融覆盖广度(COVER)能够较好的衡量数字普惠金融的可达性程度,故本文使用数字普惠金融覆盖广度替代数字普惠金融指数进行稳健性检验。检验结果如表3,数字普惠金融覆盖广度对城乡居民的消费支出都显著正相关,且与城镇居民相比,农村居民的消费支出的增加效应偏小,与上文结论具有一致性,故通过稳健性检验。

表3 稳健性检验结果 五、结论与建议

五、结论与建议

本文选取2011-2020年西部地区12个省份的面板数据,在匹配数字普惠金融指数的基础上,实证分析了数字普惠金融对城乡居民消费支出水平的影响,并对结果进行了稳健性检验。研究结果表明:(1)数字普惠金融发展对西部地区城乡居民消费具有显著的促进作用;(2)数字普惠金融对城乡居民的影响具有一定的差异,其对城镇居民消费的推动作用明显大于农村居民。基于上述结论,提出以下建议。

首先,政府应该继续加大数字普惠金融的扶持力度,实现数字普惠金融的全覆盖,使得西部偏远地区的农村居民也可以享受到数字普惠金融的红利,从而促进居民生活水平的提升。其次,政府应该扩大基础设施建设,将互联网等通信技术普及到西部地区,特别是由于地理位置特殊,建设难度大的西部少数民族地区,从而缩小城乡居民之间的消费差距。最后,政府应加大对商业银行、保险公司等企业入驻农村开展金融服务的政策补贴,从而真正发挥数字普惠金融的“普惠性”,使农村居民也可以真正享受到金融服务。

[1]邹新月,王旺.数字普惠金融对居民消费的影响研究——基于空间计量模型的实证分析[J].金融经济学研究,2020,35(04):133-145.

[2]任蓉,翟宛东,李轩. 数字普惠金融对居民消费的异质性影响研究[J]. 价格理论与实践,2022,(02):152-155.

[3]南永清,宋明月,肖浩然.数字普惠金融与城镇居民消费潜力释放[J].当代经济研究,2020(05):102-112.

[4]谢家智,吴静茹.数字金融、信贷约束与家庭消费[J].中南大学学报(社会科学版),2020,26(02):9-20.

[5]王雄,黄云,任晓航,文凤华. 数字普惠金融对居民消费的空间溢出效应研究[J]. 系统工程理论与实践:1-19.

[6]涂颖清,万建军. 数字普惠金融发展对城乡居民消费的影响[J]. 企业经济,2022,41(05):41-49.

[7]黄雅菊. 数字普惠金融对城乡居民消费支出的影响研究——基于省级面板数据[J]. 市场周刊,2022,35(04):142-146.

作者简介:艾冠秀(1998-),女,汉族 山东省菏泽市,硕士研究生,研究方向:金融。

彭齐欢(1999-),男,土家族,湖南省湘西州,硕士研究生,研究方向:金融。