奥尔夫音乐教学法适用性与互动性强,将其应用于音乐合唱教学活动中,可以激发学生对学习的热情,与此同时,采用良好的师生、生生互动等方式,可以让学生产生情感上的共鸣,进而更好地促进师生、生生之间的对话。在教学实际中,教师有意识地融入奥尔夫音乐教学法,可以帮助学生激发创造力,开发想象力,不仅仅对提高学生的音乐素养大有裨益,也为学生的全面发展奠定了良好基础,进而实现教师想要构建高效小学音乐课堂的愿望。

1奥尔夫音乐教学法概述

1.1奥尔夫音乐教学法的概念

奥尔夫音乐教学法的“理念”可以简单地理解为:原本性的音乐教育。具体指代的是,在音乐教学活动当中,原本的音乐与舞蹈、动作等联系甚密,并且人们通常情况下是作为演奏者参与其中的,并非是听众。原本的音乐是平易近人的,即能够被每个人所学会和体验。

1.2奥尔夫音乐教学法的作用

奥尔夫音乐教学法对于音乐教育来说,具有举足轻重的地位。因此,在小学音乐教育中,奥尔夫音乐教学法往往可以指导教师如何划分音乐的主线,同时教师也可以使用教具,融合多样化的元素,并综合应用教师自身的语言、表情、肢体动作及板书等手段,以激发学生的学习兴趣,促进学生全面发展[1]。教学方法能不能让学生更加积极自主地参与到课堂教学中来?答案是能。其关键点在于教师所采取的教学方法是否有活力。有活力的教学方法,能够为小学生创造良好的学习环境,激发学生的自主能动性与创造性。

在奥尔夫音乐教学法实际应用过程中,主要目的是为了提高学生自主能动性,培养其创新思维,教师在教学中运用多种乐器伴奏,不仅能够引导学生更积极地参与到课堂学习中,更好地体会音乐学习的美妙,还能够激发学生对乐器的喜爱之情。这时如果教师再稍微布置一些相关的课后作业,引导学生通过写作或绘画的方式将自己的情感表达出来,不仅可以满足教师设置的教学目标,还能够有效实现教学三维目标中的价值观、情感态度两个目标。在应用奥尔夫音乐教学法对小学生开展合唱教育时,需要将学生放在课堂主体地位,教师充分发挥自身引导作用,重视学生的情感体验,并以其为出发点,循循善诱,因材施教,引导学生学习音乐知识。奧尔夫音乐教学法能够将音乐形象具象化,让学生获得更加直观的感受,使学生能够在学习过程中充分发挥想象力,自由表达情感[2]。在推广奥尔夫音乐教学法的时候,我们发现其可以帮助学生提升音乐素养。奥尔夫音乐教学法在教学模式上打破了传统课堂形式的桎梏[3]。它可以激发学生的音乐学习热情,而这份热情,也让学生能够更加积极调动自身的积极性,从而可以主动参与到课堂学习中来。从小学阶段学生的音乐学习情况来看,由于其尚未经过系统化训练,没有成熟的认知能力和扎实的理论知识,因此很难在一堂课中掌握教师所教授的全部音乐知识。在音乐教学实践中,教师如果选择奥尔夫教学法,便可以走出传统小学音乐教育的“有声难开口”的困境。

2奥尔夫音乐教学法在小学音乐教育中的应用现状

根据大量的调查研究,我们不难发现,现在还是有一部分小学在音乐教育活动中依然以传统教学活动为主。通常的流程是:首先,单纯地运用多媒体资源安排学生进行有目的的赏析;随后,教师只是结合课本上的音乐背景对音乐作品进行分析;最后则是让学生进行合唱[4]。这是传统音乐教育最突出的特点,奥尔夫教学法在这样的音乐课堂上基本没有体现出来。

例如,教师在对《祖国祖国我们爱你》相关音乐知识进行教学的时候,出于吸引学生学习兴趣的目的,往往会选择采用多媒体设备播放歌曲。紧接着,教师便直截了当地在课堂上讲解起生硬的乐理知识,详细地为学生分析八分休止符的相关知识。虽然在这一过程中,教师尝试借助教学演示的形式为学生演绎休止符的歌唱形式,但教学演示与教学整体脱轨,所呈现的效果不明显。学生还未对乐理知识进行消化,教师就又火急火燎地引导学生学习《祖国祖国我们爱你》这首乐曲,如“填鸭”一般想让学生快速掌握音乐知识。我们可以看到,在这一课堂教学环节中,学生被迫跟随教师的教育节奏来进行所谓的艺术欣赏和学习,而其自我参与感并不强,甚至是没有。

3奥尔夫音乐教学法在小学音乐教育中的应用策略

3.1.针对节奏稳定的训练

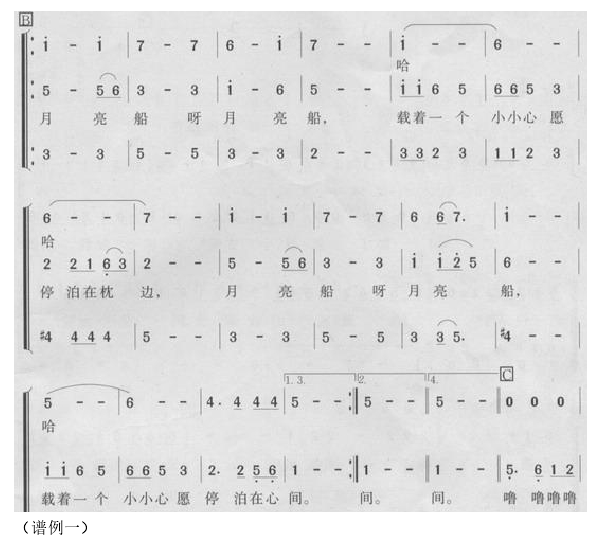

奥尔夫音乐教学法非常重视发挥学生的主体作用。这表明,教师在教学过程中应充分激发学生的学习热情,使其自主地加入到课堂教学活动中来,并指导学生采用科学有效的方法进行音乐学习,加强对学生艺术美感的培养。合唱是一种协调性与灵活性都很强的艺术类型。这里的灵活性不仅指代的是合唱过程中整体队伍声部间的和谐及音色的统一,还体现在合唱节奏的统一与和谐。对于合唱活动而言,节奏作为发音凝聚力的关键,对于演绎整个音乐作品具有十分重要的现实意义。如果学生在合唱过程中出现节奏不稳定现象,将会导致声部间出现错位现象,直接影响到合唱效果。结合小学合唱活动的开展情况来看,节奏不稳定现象较为常见。部分教师在教学活动中认为小学生节奏感不稳定的主要原因是学生自身节奏感较差,而节奏感又是内在的,因此无法通过教学进行纠正。但实际上,诸多因素都有可能影响学生节奏感的稳定性,例如学生合唱过程中气息不稳定、羊群效应等。对于小学生而言,节奏感是每个人都具有的能力,就像每个人都能讲话一样,良好的节奏感是可以开发和塑造出来的,而教师要做的就是运用科学的方法认真、正确地指导学生。例如, 例如教师在对小学生讲授《月亮船》B节时,部分学生在合唱过程中不能掌握歌曲中的四三拍节奏,导致歌唱过程中出现速度逐渐加快的现象,直接影响整体合唱意境。想要有效处理此类问题,教师需要引导学生将四三拍融入到舞步当中。在此过程中学生通过跳交谊舞的方式,改变传统静态唱歌模式,提高学生学习兴趣,使其能够更好地理解作品意蕴。

图1 《月亮船》乐谱

3.2.针对强弱表现的训练

在合唱训练当中,有关强弱表现教学包含有对节奏强弱、作品强弱表现的认知。在此过程中,首先对于固定节奏强弱的训练与认知,如果节奏是一个作品的基础,那么强弱表现便是这首歌整体风格的决定因素。掌握了此规律可以使演唱的节奏达到自然,流畅,合理,而不是一味的机械演唱。教师在教学活动中,想要学生更好地理解强弱表现,不能只是开展简单的节拍训练,而是要让学生在练习打击乐的过程中更好的了解节奏强弱,做出丰富多彩的动作,运用自己的肢体感受音乐,使自己得以变成音乐流水当中的一滴,更好地把握音乐脉搏。

其次,关于对作品强弱表现得比较。为了实现此教学目标,可以在音乐合唱教学中使用奥尔夫打击乐器。选择奥尔夫乐器的原因是它们不仅精巧,而且易于学生演奏。奥尔夫乐器分为两种:打击乐器和音条乐器。打击乐器包括手鼓、拨浪鼓、三角铁、弦铃和沙锤。音条乐器通常用于课堂教学,其可以传递固定的音高。当然,也有很多儿童可以手工制作的乐器,例如,将大米放入塑料瓶中会变成沙锤,当笔碰到笔盒时会变成鼓。每种奥尔夫乐器都有不同的特征,比如手鼓声音较大且低沉,三角铁声音清脆且绵延,而沙锤则声音小、散,适合演奏长音。教师可以指导学生根据自身的演奏来了解不同乐器的特点,进而达到对不同乐器的强弱表现进行比较与区分的目的。

图2 乐谱

4结束语

尽管奥尔夫音乐教学法在小学音乐教育领域的作用不容忽视,但仍需注意,奥尔夫音乐教学法是一种极具特色的教学法,对其的运用必须符合我国现阶段小学音乐教育的实际情况,符合现阶段小学生的身心发展规律,符合我国小学生的学习特点。总而言之,教师在实际的小学音乐合唱教学中,首先应当认识到奥尔夫音乐教学法的作用,然后再结合实际情况对其进行灵活运用,促进奥尔夫音乐教学法与本土音乐教育的融合。

参考文献:

[1]王慧玲.巧用奥尔夫音乐教学法构建小学音乐高效课堂[J].读写算.2020(03)

[2]聂文静.浅析小学音乐教育中应用奥尔夫教学法的策略[J].天天爱科学(教育前沿),2020(03).

[3]杨丽敏.小学合唱音乐教育中奥尔夫教学法的应用探析[J].科普童话.新课堂(下),2019,000(006):29.

[4]王焱.奥尔夫教学法在小学合唱音乐教育中的应用[C].中国会议.2020,07,17