一. 引言

在2020年出现的新冠疫情和中美关系逐渐恶化的背景下,“双循环”概念油然而生,以国内大循环为主体意味着发展的出发点和落脚点应当首先落在满足国内需求上,充分以国内市场为依托,全面促进消费水平的提升[1]。随着金融发展与数字科技的深入融合,二者能够利用自身的优势将社会效益更大化,数字技术降低了金融服务门槛与金融服务成本,信息不对称现象的产生得到减少,而消费随着金融服务的可得性与便捷性的提高得到刺激。然而,资本市场等吸纳流动性的能力借助金融发展的推动不断增强,可能形成“底层通缩,高层通胀”现象,导致消费遭到抑制,因此研究金融发展能否真正达到“普惠”的目的,进而推动居民消费水平提高的问题就势在必行,尤其是研究借助数字技术的普惠金融将怎样促进居民消费提升的问题。

二. 文献综述

众多学者长期以来关注金融同消费之间的关系,研究发现金融市场化通过多元化的方式刺激了居民消费的需求[2],同时随着金融的发展也能产生相同的效应[3],未来消费的需求的增加能够通过金融业中的资产抵押来实现[4]。

普惠金融的概念最早由联合国于2003年被提出,普惠金融是一种能够承担一定成本为社会各阶层和群体提供金融服务的金融体系,其所供给的服务主要面向于社会中低收入的群体,包括商品买卖、交易、存款、信用以及旅游消费等,其目标是通过利用不断优化的服务基础设施使得金融服务的可得性实现提升[5]。而数字普惠金融服务则从表面上可以理解为由数字技术驱动的普惠性服务,数字普惠金融服务和传统金融的发展过程大致具有两个不同点:就涵盖的范围而言,传统金融业务由于成本过高的原因难以开展到经济落后的地区,而数字普惠金融的发展恰好客服了这个难点,即便客户所处地区没有银行网点、ATM等硬件设施依然能够通过手机等客户端工具获取所需要的服务,进而大大提高了服务的直接性与涵盖面;从涵盖的社会群体角度看,数字普惠金融的发展能够降低金融服务的门槛,使得中低收入阶层等群体也能享受到相同的金融服务,克服了传统金融的排他性,凸显金融服务平民化趋势[6]。

目前研究主要从数字普惠金融的发展对居民消费总体水平的作用以及改变途径两个方面进行,研究指出利用数字普惠金融对居民收入状况的改善有促进作用[7][8][9][10],数字普惠金融的发展缩小了贫富差距[11],城镇与农村收入差距的缩小正是通过数字普惠金融的发展来实现[12]。利用数据分析研究数字普惠性金融对减贫的效果,研究表明数字普惠金融可以利用改善金融可得性的直接手段以及提供更多经济机会的间接手段来降低农村贫穷[13]。通过实证分析,城市区域与农村地域之间的居民消费支出差异及其与数字普惠金融之间的关系,表明数字普惠金融会大大降低居民获得金融服务的门槛,从而促进了居民的消费需求[14],同时数字普惠金融的发展可以利用收入水平的增加来促进居民消费支出[15]。

三. 模型设计与数据选取

(一)模型设计

1.基准模型:基于前述分析,构建计量模型如公式(1)所示: ![]() (1)

(1)

其中,i,t分别表示省份与年份,表示被解释变量居民消费水平,表示核心解释变量数字普惠金融,表示控制变量,为保持单位量纲与居民消费水平相近以及消除异方差,对部分控制变量进行对数化处理,表示省域的地区固定效应,与时间无关,为随机扰动项。

(二)数据选取

本文选取2011—2020年中国省级年度面板数据(除港澳台及西藏自治区),采用Stata16研究数字普惠金融同居民消费水平之间的关系。

(1)被解释变量。居民消费水平 (con):居民消费水平以居民人均消费支出表示,采用各省统计年鉴中居民消费水平相关指标衡量。

(2)核心解释变量。本文的核心解释变量数字普惠金融发展水平使用北京大学互联网金融研究中心编制的2011—2020年各省级数字普惠金融指数进行衡量,并进行对数化处理。

(3)控制变量。经济发展水平:选取人均国内生产总值进行衡量。城镇化水平(Urban):用各省城镇人口占该省总人口的比重来衡量。老年抚养比:采用65岁以上老年人口数与劳动力人口数之比衡量。教育水平:采用各省普通高校师生比来衡量。电信基础设施水平:用移动基站数量与省域面积之比来衡量。

四. 实证分析

(一)基准回归

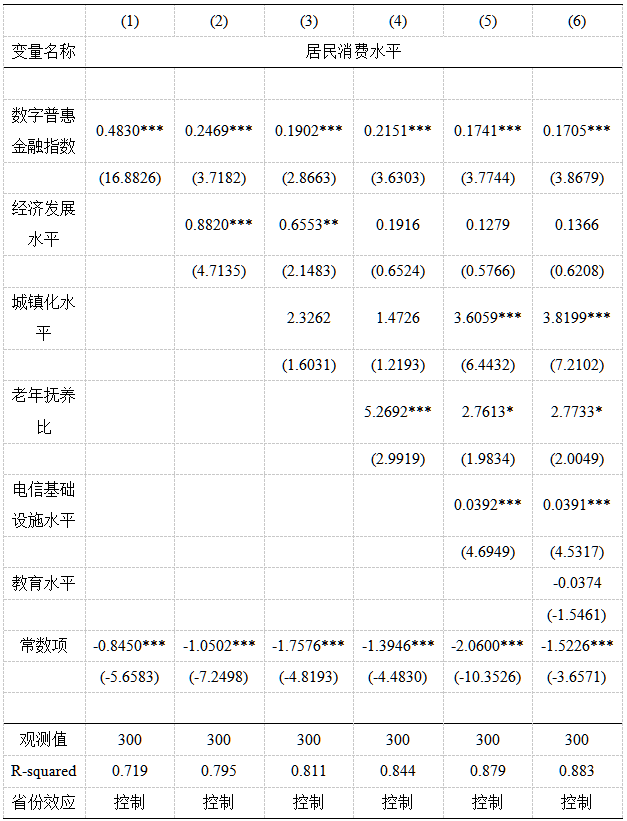

本文采用逐步回归的方法进行回归估计,回归结果如表2所示。从第(1)列可以看出,在未加入控制变量时,数字普惠金融指数每增加1%,居民消费水平平均将提升0.483%,并通过了1%的显著性水平检验。在第(2)列可以发现,回归模型加入经济发展水平后,数字普惠金融指数系数下降到了0.2469,由此可以说明经济发展水平是影响居民消费的主要因素。在第(3)列至第(6)列中,模型中逐步考虑城镇化水平,老年抚养比,电信基础设施水平以及教育程度,数字普惠金融指数仍然通过了1%的显著性水平检验,回归结果显著成立。从第(6)列看,回归模型加入所有的控制变量后,核心解释变量系数为0.1705,说明每增加1%,居民消费水平平均将增加0.1705%,能够显著促进居民消费水平提升。控制变量中,经济发展水平对居民消费的影响不显著,老年抚养比对居民消费具有显著的促进作用,城镇化水平以及电信基础设施水平能够显著增加居民消费,而教育水平对居民消费影响不显著。

表2 数字普惠金融与居民消费:基准回归

注:括号内为稳健标准误,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1%水平显著性,下同。

注:括号内为稳健标准误,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1%水平显著性,下同。

(二)机制分析

(1)中介效应模型设定

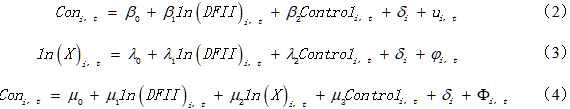

本文将基于收入水平以及数字化保障两大方面分析数字普惠金融的发展是如何影响居民消费水平。根据上文的实证分析结果,本文构建中介效应模型对其影响机制进行检验。在模型(1)的基础上,构建如下三个回归方程:

其中,X为中介变量,表示收入水平和数字化保障,用居民人均可支配收入以及北京大学数字普惠金融指数中的保险业务指标来衡量,μ2为中介变量系数。表示居民消费水平。β0 、λ0 、μ0 为常数项,β1、 λ1、μ1为解释变量系数,、、为随机扰动项。其余变量均与上文一致,在此不再解释。

其中,X为中介变量,表示收入水平和数字化保障,用居民人均可支配收入以及北京大学数字普惠金融指数中的保险业务指标来衡量,μ2为中介变量系数。表示居民消费水平。β0 、λ0 、μ0 为常数项,β1、 λ1、μ1为解释变量系数,、、为随机扰动项。其余变量均与上文一致,在此不再解释。

在检验中介效应时,第一步要检验模型(2)中 β1是否显著,若β1>0且显著,则认为通过了第一步检验。第二步要通过验证模型(3)中λ1和模型(4)中μ2的显著性来判断中介效应是否显著。当数字普惠金融的系数β1、λ1和μ1显著不为零,中介变量的系数μ2显著不为零时,认为存在部分中介效应。当上述条件中仅有数字普惠金融的系数μ1不显著时,认为存在完全中介效应。

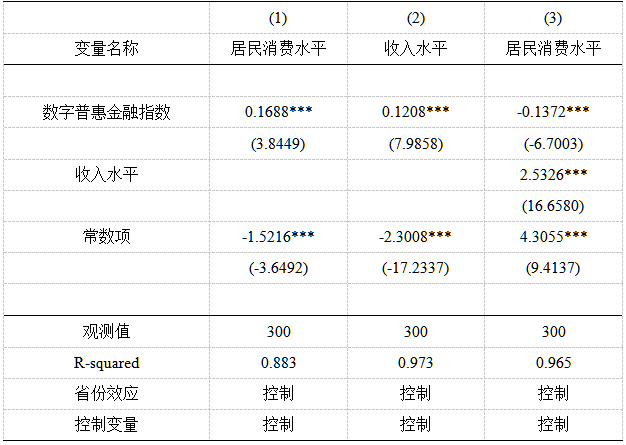

(2)收入中介效应回归结果分析

表3显示了数字普惠金融通过居民收入影响其消费水平的回归结果,第(1)列表明数字普惠金融指数的系数β1在1%的水平上正向显著,且模型(3)中数字普惠金融指数的系数λ1为0.1208,在1%的水平下显著,同时模型(4)的收入水平系数为2.5326,在1%的显著性水平上显著,由上文解释可以得出,收入水平在数字普惠金融对居民消费水平的影响中存在显著的部分中介效应。

表3 数字普惠金融与居民消费:收入中介效应分析

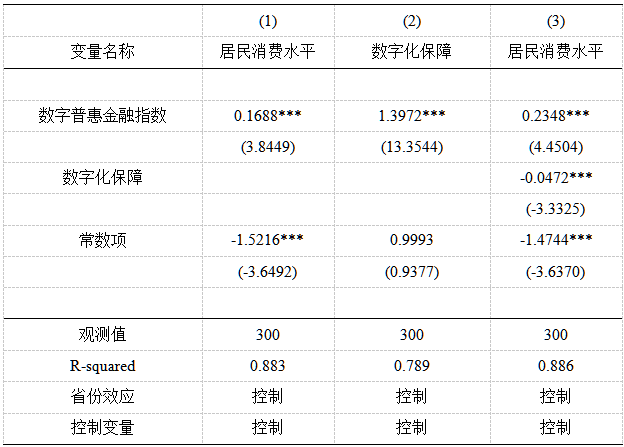

(3)保障效应回归结果分析

(3)保障效应回归结果分析

回归结果如表4所示。第(1)列表明数字普惠金融指数的系数β1在1%的水平上正向显著,且模型(6)中数字普惠金融指数的系数λ1为1.3972,在1%的水平下显著,同时模型(7)的数字化保障系数为-0.0472,在1%的显著性水平上显著,可得数字化保障在数字普惠金融对居民消费水平的影响中存在显著的部分中介效应。

表4 数字普惠金融与居民消费:保障中介效应分析

五. 结论及建议

五. 结论及建议

本文选取2011—2020年我国省级面板数据(除港澳台及西藏自治区),采用固定效应模型探究数字普惠金融发展同居民消费水平之间的关系,并检验其作用机制,得到以下结论:(1)数字普惠金融发展具有的普惠效应可以提高金融可及性,能够显著促进居民消费水平提升。(2)数字普惠金融的发展可通过收入效应和保障效应来促进居民消费水平的增加。

基于上述研究结论,本文给出了以下政策意见:(1)积极推进我国数字普惠金融基础设施建设。进一步降低金融机构贷款门槛,并减少商业银行服务成本费用,缓解在市场经济中经济不对称现象所导致的影响,使“长尾用户”更好更便捷的享受到金融服务,使得数字普惠金融对居民消费的促进作用最大化发挥。(2)稳步提高居民收入水平,人均收入提升可以更好地发挥数字普惠金融的作用,推动居民消费提升,因此需要进一步减小城乡居民之间的收入差,以进一步提高居民的总体收入。(3)普及数字普惠金融相关知识,使得数字普惠金融在日常生活中的影响面逐步扩大,从而提升居民金融素质,降低金融风险爆发的可能性,增强居民的消费意愿。

参考文献

[1] 邱云飞,史小坤.数字普惠金融影响居民消费升级的效应与路径研究——基于中介效应的检验[J].金融经济,2021(11):63-75.

[2] 叶耀明,王胜.关于金融市场化减少消费流动性约束的实证分析[J].财贸研究,2007(01):80-86+97.

[3] 毛中根,洪涛.金融发展与居民消费:基于1997-2007 年中国省际面板数据的实证分析[J].消费经济,2010,26(05):36-40.

[4] 江小涓.服务业增长:真实含义、多重影响和发展趋势 [J].经济研究,2011,46(04):4-14+79.

[5] 焦瑾璞,黄亭亭,汪天都,等.中国普惠金融发展进程及实证研究[J].上海金融,2015(4):12-22.

[6] 郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学季刊2020(4):1401-1418.

[7] 易行健,周利.数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据 [J]. 金融研究 ,2018(11):47-67.

[8] 董云飞,李倩,张璞.我国普惠金融发展对农村居民消费升级的影响分析 [J]. 商业经济研究 ,2019(20):135 -139.

[9] 谢家智,吴静茹.数字金融、信贷约束与家庭消费 [J]. 中南大学学报 (社会科学版),2020,26(02):9-20.

[10] 何宗樾,宋旭光 .数字金融发展如何影响居民消费 [J]. 财贸经济 ,2020,41(08):65-79.

[11] 宋晓玲.数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验[J].财经科学,2017(06):14-25.

[12] 梁双陆,刘培培.数字普惠金融与城乡收入差距[J].首都经济贸易大学学报,2019,21(01):33-41.

[13] 刘锦怡,刘纯阳.数字普惠金融的农村减贫效应:效果与机制[J].财经论丛,2020(01):43-53.

[14] 吕雁琴,赵斌.数字普惠金融与城乡居民消费差距[J]. 金融与经济,2019(12):76-81.

陈晓霞.数字普惠金融支持居民消费升级的影响效应——基于收入渠道视角的实证检验[J]. 商业经济研究,2020 (18):45-48.

作者简介:任博(1999—),男,汉族,籍贯:湖南岳阳,学历:研究生在读,研究方向:绿色金融,单位:湖南工商大学