教育部研制印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,明确中国学生发展核心素养体系,即:培养学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。化学是一门以实验为基础的自然科学,实验不仅能为学生认识化学学科知识提供事实,也是培养化学学科核心素养的重要手段。

然而,在实验教学中发现,学生参与度不高、缺乏强烈的探究动机、对问题的思考停留在表象、对所掌握的知识碎片化、难以获得高层次的思维能力。如何能使学生主动地投入学习?如何能引导学生更深入地思考问题?如何能使学生在提出新问题、解决新问题的过程中形成知识网络,促进高阶思维能力?如何在实验教学过程中落实化学核心素养的培育?

笔者在查阅实验教学相关文献的研究中发现,在实验教学中运用“问题链”,有助于以上教学难题的解决。

一、问题链的定义

综合文献的研究,本文将问题链的定义为:教师按教学目标,以学生已有的知识水平、心理特征为生长点,将某一学习内容设计一系列有序的、有中心的、有联系的核心问题,师生双方围绕环环相扣的问题情境,对学习内容进行多角度、多层次的探索。若核心问题较难,则将其依照知识、能力、思维层次与结构拆分成子问题,串联后呈现。

实验教学中“问题链”的设计,不是孤立地设计问题,而是根据实验教学的需求,激趣地、连续地设计问题,有助于学生保持持续的学习兴趣,主动参与实验教学,提升思维的灵活性;有助于学生自主地探究问题,提升思维的批判性;有助于实验问题的系统化解决,提高思维的深刻性。

二、问题链的形成

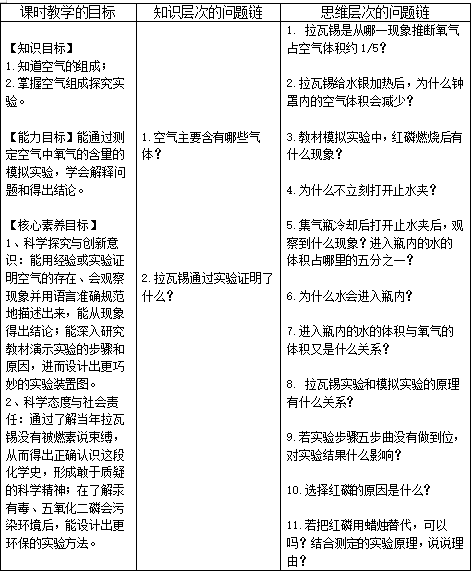

问题链的设计遵循知识的逻辑主线和学生的认知发展规律,同时要兼顾课堂的弹性,深浅自如。首先,根据课时内容,结合知识与技能目标,设计知识层次的“问题链”;然后根据学生学情,结合过程与方法目标、情感态度价值观目标,对标学科核心素养,对知识层次的“问题链”进行进一步剖析,设计一系列思维层次的“问题链”,对知识层次的问题进行原理、原因、做法等方面思考和提问。

表 1 “测定空气中氧气体积分数”的“问题链”设计 三、问题链中层次的设计

三、问题链中层次的设计

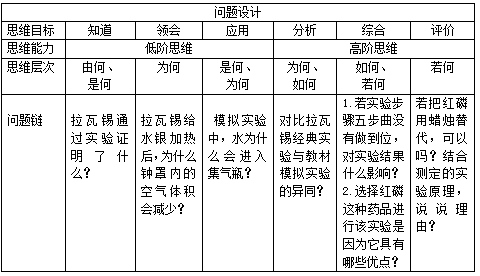

问题链的思维层次主要按照我国的教育技术专家祝智庭“五何”问题设计理论:“由何”、“是何”、“为何”、“如何”、“若何”的方法分层设计,即设计“是什么”、“为什么”、“怎么样”、“假如什么”、“还有什么”等问题,问题的层次由低到高、由浅入深 。

问题链的思维目标主要依据美国教育学家与心理学家布卢姆的认知教育目标分类法。该分类法,将人的认知教育目标由简单到复杂,由低级到高级的顺序依次分类为如下六类:知道、领会、应用、分析、综合、评价。其中,“知道”、“领会”、“应用”指向低阶思维能力,“分析”、“综合”、“评价”指向高阶思维能力。

问题链的思维开放度还体现在问题的开放性,“问题链”的开放性可以根据封闭性、半开放性、全开放性的思路设计多角度、多样化的问题。

表 2 “测定空气中氧气体积分数”的“问题链”的层次 四、 问题链的教学环节构建

四、 问题链的教学环节构建

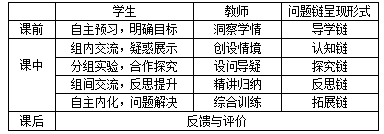

从学生的生活经验和已有知识出发,创设生动有趣的情景,引导学生开展观察、操作、猜想、推理、交流等活动,从而发现矛盾,当找到问题与问题之间新的联系时,这就是形成“问题链”的开始。结合赵玉玲老师的研究,本文设计以下层层递进的各环节,使得化学课堂处于问题情境中,为学生提供了一个交流、合作、探索、发展的平台。 1.导学链。教师根据学情合理,明确地提出导学问题链,有针对性地引导学生阅读教材和参考书。学生课前预习。例如,在《空气中氧气体积分数的测定》前一天,布置学生去查找资料,如何用实验证明空气的存在。

1.导学链。教师根据学情合理,明确地提出导学问题链,有针对性地引导学生阅读教材和参考书。学生课前预习。例如,在《空气中氧气体积分数的测定》前一天,布置学生去查找资料,如何用实验证明空气的存在。

2.认知链。教师根据学生的疑难问题,创设合适的教学情境并编制认知链,将知识点精心转变为探索性的问题点,激发学生主动思考。例如,在《空气》授课过程中,播放拉瓦锡经典实验的动画,提出认知链:①拉瓦锡是从哪一现象推断氧气占空气体积约五分之一的呢?②为什么教材的模拟实验,并没有使用汞和曲颈甑了,原因是?

3.探究链。针对重点难点,教师提供问题情境,引发学生联想质疑,通过理论探究或实验探究,进行交流研讨。例如,为让学生理解透彻测定空气中氧气含量的模拟实验,兼顾到学生的现有思维水平,仅仅将该实验处理为老师演示的验证性实验,按照课本的步骤完成是为了强化正确的认识。重点内容是带着学生通过动手实验观察现象问答式来完成。初三的学生其实对压强的原理较难理解,因此,课堂上通过挤压空瓶子排走空气松手有水柱的定性实验,再加抽走多少气体就会有多少水进入补充的定量实验视频来帮助学生理解好实验的原理,同时顺利得出结论。

4.反思链。经过合作探究,学生渴望对所学内容作全面了解,学习兴趣陡然高涨,在这基础上再作全面细致的“精讲”,要使学生从中解除疑惑,领悟道理,发展思辨能力。例如,针对实验中异常现象的误差分析,是通过学案设置脚手架给学生,通过学生在讨论交流碰撞中得出结论,当发现学生的结论存在问题时,老师并不急于发表看法,而是让其他同学来点评,让学生的思维动起来。

5.拓展链。对知识的各种联系进行综合,使学生获得完整的知识体系,通过问题解决来加强对所学知识的巩固和运用效果。例如,《空气》一课中提出这样的拓展问题:假如你只能用木炭燃烧来进行测定,请根据所学知识,该对实验进行哪些改进才能达到实验目的?

【参考文献】

[1]王后雄.“问题链”的类型及教学功能——以化学教学为例[J].教育科学研究,2010(05):50-54.

[2]赵玉玲.“问题链”教学法的探索与实践[J].现代教育,2012(Z1):88-89.

[3]吕崧.初三化学复习课中“问题链”教学的实践研究[J].化学教学,2014(09):37-40.

[4]刘知新.化学教学论[M].北京:高等教育出版社,2009:166-201.

[5]黄爱民.运用问题链引导对化学实验仪器的探究学习——以分液漏斗学习为例[J].实验教学与仪器,2019,36(12):18-20.

[6]潘怀林.“问题链”与化学实验教学[J].基础教育论坛,2019(12):29-33.