一、 高考的考查要求和试题特点

2017年教育部提出“一体四层四翼”高考评价体系,即确立了“立德树人,服务选拔,导向教学”这一高考核心立场,提出了基于 “必备知识,关键能力,核心素养”的考查目标,明确了体现“基础性,综合性,应用性,创新性”的考察要求。从而回答了为什么考,考什么,怎么考的问题。“一体四层四翼”的评价体系既是高考出题的依据,也是教学和备考的依据。[1]

笔者通过分析近几年高考试题发现有以下特点:1、试题以教材内容为出发点,重点考查了对基础知识和基本技能的理解与掌握,包括基本概念、基本原理及基本的实验探究等。2、试卷考点分布合理,紧扣教材主干知识和核心内容,以知识为载体,强调分析问题的能力,突出了生物学和生产、生活密切联系。3、试题难度适当、稳中有新,对学生学科素养的培养有很好的引导作用。

二、学生备考中存在的常见问题

1、基础知识不牢固,无法形成知识体系。生物学事实和知识点的识记不准确;对概念、原理、规律的理解不透彻。

2、探究能力是弱点,没有解决问题的基本思路。没有亲手操作实验,死记的东西容易混乱;教材实验原理、方法不能迁移,叙述实验思路的能力差。

3、信息获取能力弱,无法读懂题意。审题不清,抓不住关键词句;读图困难,图文转换能力较差;解读数据、处理数据的能力较差。

4、综合运用能力差。不能很快在陌生情境中识别试题要考查的知识点;不能很好运用所学的知识和原理解决试题情境中的新问题。

三、能力提高的备考策略

(一)、利用思维导图,提升归纳能力

基于高考题以教材内容为出发点,重点考查对基础知识和基本技能的理解与掌握,我们非常有必要将课本知识系统化。笔者认为,高考的基础性是综合性应用性创新性的前提,也就要求学生对必备知识掌握,理解,熟练,这样才有关键能力的发展,核心素养的提升,而思维导图是一种很好的构建知识体系,提升归纳能力的工具。但是在具体的教学中老师们一般会直接将自己归纳好的相关章节知识框架或者概念图通过PPT展示,让学生抄笔记。那为什么不让学生自己总结呢?从老师角度分析,最关键的原因是课堂归纳影响教学进度,其次也有老师认为学生不会归纳或者不愿花时间去归纳;从学生角度分析,多数学生认为考试考的是具体的知识点而不是主干,其次学生表示高三有做不完的作业,刷不完的题,根本没时间归纳整理。鉴于此,我们首先要提高认识,让学生形成知识点体系是最为高效的备考策略,其次要舍得花时间给学生用于形成知识体系,这将是事半功倍的,第三要降低难度引导学生进行知识归纳。

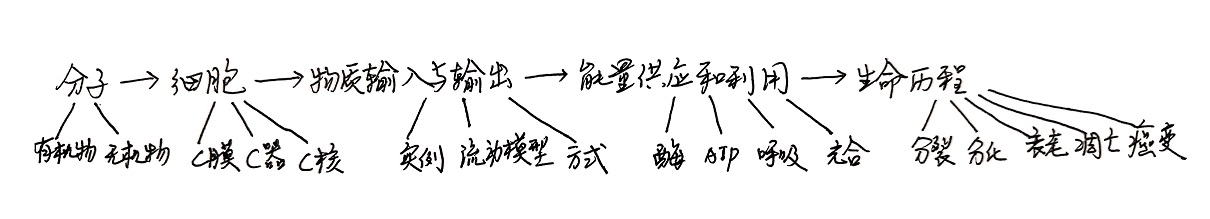

比如必修一以分子和细胞作为核心,我们可以这样来构建思维导图。首先让学生看课本的目录大标题,有“走进细胞——组成细胞的分子——细胞的基本结构——细胞的物质输入与输出——细胞的能量供应和利用——细胞的生命历程”,然后帮助学生分析其中的逻辑关系。走进细胞是认识生命的开始;分子组成了细胞,那么细胞的结构是怎样的呢;细胞作为生命,需要营养物质也会产生代谢废物,所以需要物质输入与输出;细胞是生命,其内部如何展现生命过程的,所以有代谢即能量供应和利用;所有生命都有生老病死的过程,所以有生命历程。通过这样的逻辑分析,学生就可以构建整体的思维导图。“分子——细胞结构——物质输入与输出——能力供应与利用——生命历程”,这样学生对必修一有了宏观的认识,再进一步细化即可。

同理必修二、三也可以这样做。通过分析章节之间的逻辑关系,从而就降低了学生构建知识体系的难度,也提高了学生的归纳能力。学生只有对课本基础知识构建成网络,形成全面系统的知识体系,才会对知识的应用提取变得得心应手。

(二)、依托情境变式,提升探究能力

我们在备考中会发现,探究能力始终是学生的弱点,尤其是考试的时候出现新情境,学生更是无从下手。分析原因可以发现,学生对基本概念基本原理的理解不到位或者不熟练,学生的迁移能力较差。那么如何在备考中提升学生的探究能力呢,教学过程改变情境是一种很好的办法。在复习生长素发现过程的时,部分老师会直接展示每位科学家做了什么实验,分别得出了什么结论,最后总结植物生长向光性的原因。这是一种列举式的教学,对于学生探究能力的提高是没什么效果的。我们可以这样设计教学过程:

请你设计实验,证明植物的向光生长与胚芽鞘尖端有关?

请你设计实验,证明植物的向光生长是尖端产生了某种刺激传到尖端以下导致的?

请你设计实验,证明植物的向光生长是由于尖端产生的物质在其下部分布不均造成的?

这种从结论出发,让学生设计实验证明结论的方式,学生只有对事件进行分析加工,才能获得解决问题的方法。比直接展示科学家做了什么实验得出什么结论更为有效培养学生的科学思维,长期有意识的训练,可以使学生的探究能力得到有效提高。

我们也可以通过已有学习经验给予新的情境来提高学生探究能力,比如学习了噬菌体侵染细菌实验,学生知道应用同位素标记法分别跟踪蛋白质和DNA的去向,证明了遗传物质是DNA而不是蛋白质。这时再给学生一个新的情境,现在发现一种侵染人类的新病毒(冠状病毒),为了研究药物,首先要确定其是DNA病毒还是RNA病毒,请你设计实验来确定病毒类型。根据学生的具体情况给予适当的引导提示,DNA与RNA成分上的区别,最后得出方案后进行总结,这样当学生遇到新情境就知道如何思考解决问题的方法。当学生处在一个真实的、较复杂的问题情境中时,是没有现成答案的,他需要充分调动自己的知识储备和各种思维能力,才能获取证据,建立逻辑关联并最终解决问题。因此,在真实情境下的解决问题的能力能充分的反映出学生的科学思维水平。

(三)、利用有效信息,提升审题能力

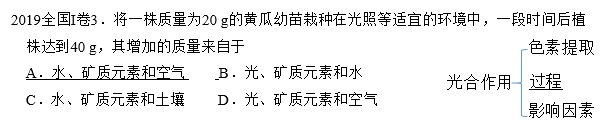

对有效信息的利用是提高审题解题能力的关键。学生之所以不能利用有效信息根本的原因是基础知识不扎实,对基本概念和基本原理记忆不清,理解不到位导致的。要提高审题能力的首先要牢固掌握基础,这就要求我们在备考中加强基础知识的归纳,构建全面系统的学科知识体系,具体操作如上面(一)所述。其次是结合知识框架来分析具体的题目,利用有效信息,引导回归知识主干。如2019年全国I卷第3题,本题看起来很简单,但错答率比预计的高很多,我们在评讲试题的时候要有意识的引导学生将试题与知识主干相联系,最后学生会发现事实上就是考了光合作用的过程,具体就是反应式。

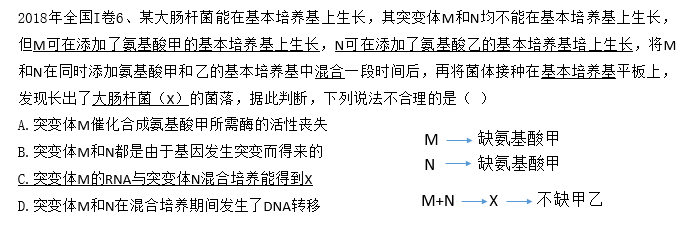

对于有些文字较多的题,很多时候可以将题目进行图文转化,从而使其逻辑关系更加清晰。如2018年全国I卷第6题:

审题能力是对所给题目中关键文字、数据进行分析研究的过程[2]。因此,平时教学要加强对审题能力的训练,对于数据图,曲线图,坐标图的题,要找关键点,比如转折点,最大最小值,分析自变量与因变量的关系。当然平时教学过程尽可能让学生说出自己是怎么分析,展示其解题过程,让学生在讲题的过程中暴露他们的思路,同时也有利于老师了解学生从而进行有针对的提示引导。

能力培养是高三复习的核心,而能力考查是以知识为载体的,因此要踏踏实实落实好基础知识、基本原理,重视知识体系的构建,当学生遇到困难时我们要及时帮助。科学研究的本质是一个不断发现问题、解决问题的过程,而实验是解决问题的重要手段,结合教材创设新情境就是提高学生探究能力的重要手段。其次我们始终要有一种观点,能力不是老师讲出来的,而是培养出来的。我们教学过程中要给学生思考、感悟的机会,引导学生分析、判断、交流,真正地让学生动起来,学生的表达能力、思维能力、探究能力也可得以训练和提升。

总之,尽管生物高考题的素材千变万化,但无论怎么变,都离不开对高中生物基础知识的考查。只要在充分理解基础知识的前提条件下,努力做到以基础知识为支撑点,以能力为再生点,以思维训练为落脚点,一定能在高考中以不变应万变,充分掌握高考主动权。

参考文献:

[1]普通高中生物学课程标准(2017版)解读[M].北京.高等教育出版社2017

[2]冯旭宏.例谈如何提升高三学生在生物测试中审题能力[J].中学生物教学2019(05)74