一、法律概念矩阵

霍菲尔德提出了以下其认为足以描述所有法律关系的八个概念,并依照其“相关关系”构建了四组关系,进而根据其内部逻辑构建了“相关关系”与“相反关系”两个法律概念矩阵。

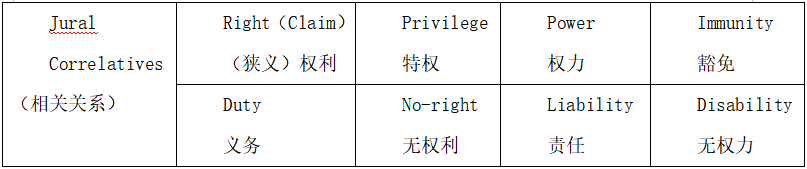

表1.1 法律概念矩阵中的相关关系

我们通常在将霍菲尔德权利分析理论中的“Claim”翻译为权利,为了与我们日常法律用语中的“权利”一词相区分,以下我们将“Claim”称之为(狭义)权利。

如同一根绳子的两端,霍菲尔德认为复杂的法律关系可以被化简,进而被化简至不能再化简的法律关系(即法律关系的“最小公分母”)中有且只能有两个主体,一个主体拥有“Claim”(狭义)权利,那么另一个主体一定相应的拥有“Duty”(义务),用日常生活中的一个例子:买卖合同双方买房拥有一个要求卖方交付标的物的(狭义)权利,卖方相应的拥有一个交付标的物的义务,(霍氏表达为“Claim——Duty”)。相反,卖方拥有一个请求买房交付货款的(狭义)权利,卖方拥有一个交付货款的义务,(霍氏表达同样为“Claim——Duty”)。以下三组以此类推。

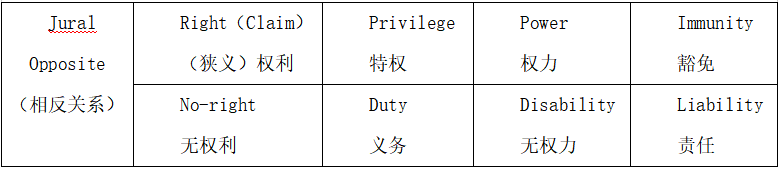

表1.2 法律概念矩阵中的相反关系

如同一个硬币的两面,这一列表中描述的是一组法律关系中同一个主体的法律地位。一个主体拥有Claim(狭义)权利,则在此法律关系中其不可能拥有No-claim(无权利)的法律地位。买卖合同双方买方拥有一个请求卖方交付标的物的(狭义)权利,那么就不能说其处于无权利的法律地位,这是典型的A与非A的关系。

二、第一性规则下的概念

分析法学派哈特将直接通过规定义务限制自然的自由的法律规则称之为第一性规则。(狭义)权利——义务就是这些规则所规范的法律关系的元形式。正如数学中有正数便有负数,二者是一一对应的关系,霍菲尔德权利分析理论体系中,每一个概念都有其相应关系和相反关系,(狭义)权利的相关概念为义务,其相反概念为无权利。义务相关概念为(狭义)权利,相反概念为特权,由此,我们可以得到第一个矩阵:

2.1(狭义)权利(Claim)与义务(Duty)

(狭义)权利是指能够要求他人行为或不行为的强制性主张,它所回答的问题是:他人必须为我怎么做,霍菲尔德在其论文原文中写道:“A right is one is affirmative claim against another”[1],即权利是一个人对另一个人的肯定要求。英语的直接表达为(“Right”),而这一词汇容易与通常语言中的(广义)权利混淆,霍菲尔德认为:“(狭义)权利”这一术语在其狭义、本义上寻找一个同义词的话,则“请求权”(“Claim”)最为相宜[2]。义务是指按照他人的请求行为或不行为,它所回答的问题是我必须为他人做什么。两个概念是相关关系,例如,在A与B的法律关系中,A有要求B不殴打其的(狭义)权利,与此相关的,B就有不殴打A的义务。

2.2特权(Privilege)与无权利(No-claim)

特权是指不受他人请求的干涉,主体可自由行为或不行为,在这种关系下,主体不对他人承担任何义务。它回答的问题是:我可以自由做什么。霍菲尔德将其表达为:“A privilege is one is freedom from the right or claim of another”[3],即特权是一个人不受另一个人的权利或请求的限制。其包括传统民法权利类型中的支配权,并且有传统支配权所不包括的形式,例如糟蹋。无权利是指没有权利要求他人行为或者不行为,即其他人可以做什么。举个例子来说,在A与B的法律关系当中,如果A殴打了B,那么此时B就会拥有一个自卫的特权,A无权利要求B不进行自卫。

三、第二性规则下的概念

第二性规则是指通过间接的方式,使用规则授予某些主体特定的权力来限制自然的自由,其所规范的法律关系的元形式就是权力——责任。与权力相关的概念是责任,相反的概念是无权力。与责任相关的概念是权力,相反概念是豁免。由此产生第二个概念矩阵:

3.1、权力(Power)与责任(Liability)

权力是指主体通过一定行为,改变法律关系或法律状态,它回答的问题是,我能够为我和他人或他人和他人创建哪种法律关系。在A和B的关系中,A拥有权力,则A可以改变(包括:创建、变更、消灭)其与B之间的法律关系,也可以改变B与其他人之间的法律关系。霍菲尔德的原文原文表达为:“A power is one is affirmative ‘control’ over a given legal relation as against another”[3]。这里需要强调的是,权力的产生可能会是法律赋予的(如法定代理权),也可能是私主体合意设立的(如意定代理),法律赋予一个主体权力,该主体想要放弃该权力,必须由法律规定,否则不可以放弃。还有一点,权力的行使必须引起法律关系的变动,否则不是在行使权力,例如,当一个主体行使了权力,那么拥有责任的一方主体其法律地位必然要产生变化,比如,被赋予一项新的权力(要约方拥有一个权力,而第三人都处于责任状态,在要约发出之前,第三人处于无权力状态,因为第三人无权力承诺,要约人处于豁免状态,其他第三人的承诺不对其发生效力,但当邀约到达后,受要约方就拥有了一个承诺的权力,要约方有承担承诺后果的责任,受要约方行使权力后,两人之间的成立合同),用霍菲尔德术语表达为:要约发出之前:“Power——Liability,Immunity——Disability”,邀约到达后:“Liability——Power”,受要约人承诺后:“Claim——Duty”。其与传统民法中的形成权本质是一样的。责任是指我必须承受他人行使权力给我带来的法律上的影响,回答的问题是他人能够为他和我或我和他人创建哪种法律关系。代理是最好解释这种关系的例子,在代理关系中,通过法律规定或合同约定代理人拥有权力,同时被代理人就拥有了责任。代理人其行为所产生的法律后果由被代理人承受。

3.2豁免(Immunity)与无权力(Disability)

豁免是指不因他人的行为或不行为改变法律状态,即不受他人权力的影响。它回答的是在哪些法律关系中我不受他人的改变。霍菲尔德原文中的表达为:“An immunity is one is freedom from the legal power or ‘control’ of another as regards some legal relation”[4],即某人免受他人权力或“支配”的约束。无权力是指没有改变他人法律关系、法律状态的能力,回答的问题是我不能改变他人的哪些法律关系。狭义的无权代理是一个很好的例子,被代理人的法律状态不因代理人的行为而改变,被代理人不承担相应的法律后果,即被代理人拥有豁免,而代理人是无权力。

四、 法律关系与(广义)权利

4.1 法律关系的内部结构

这里我们引用中国政法大学王涌教授的理论,其认为法律关系的基本要素包括有三:主体、形式、所指向的行为。主体与传统民法的主体并无差别,包括自然人和法律上拟制的人,物不能成为法律关系的主体。形式就是霍菲尔德理论中的四组关系、八个概念。所指向的行为是指一切可能引起法律关系变动的行为,包括事实行为与法律行为。由此,王涌教授得出了一个公式,L=法律关系,F=法律关系的基本形式,x=主体(有且只有两个),y=所指向的行为,即L=F(xy)。

在不同的社会背景下,相似的主体地位(即x相同),相似的指向行为(即y相同),但由于法律关系的基本形式不同(即F不相同),一定会表现为不同的法律关系。以生育权为例。在人类经历思想解放,各种人权运动,女权运动后,我们开启男女平权时代。女性不再是“不孝有三,无后为大”思想笼罩下的男权时代的传宗接代的工具,如今是与男性平等的个体。其中,对于生育权的法律规定更能显示这一点。在我国封建君主制时期,妇女婚后未生育子女是七出之一,“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去”。即丈夫可以休掉妻子。更有甚者,有“听妻入狱”的制度,被判决死刑且无子嗣的犯人,如需要传宗接代,即可要求其妻入狱陪伴,直至处决前,而作为死刑犯的妻子,以后更需要独自抚养孩子成人,她没有任何的选择权。我们可以看出,这一关系中基本形式为“(狭义)权利——义务”,丈夫有权要求妻子为其传宗接代,这是一种强制性的要求,而妻子必须去做。而在如今的生育权关系中,妇女可以自主选择生育或不生育,丈夫无权代替其独立人格做出选择,这一关系的基本形式为“特权——无权利”。虽主体与古代相似,都是夫妻。行为都是生育行为。但是,不同的社会背景下法律关系的基本形式会出现差别。

4.2法律关系与(广义)权利的联系

法律规则制定的核心就是权利的设定,通常意义上,权利的简单含义就是在规范的基础上,人们所享有的正当的、合理的利益。一般来说,权利有多少种表现形式,那么法律关系就有多少种表现形式。所以,权利的结构实质就是法律关系的结构实质[]。换一个思路来想,“权利”一词本身就是一种描述关系的概念,它与“义务”一词实质上是一个概念的不同角度的表述,就像父亲之与儿子,有儿子的称谓存在,就肯定有父亲这样一个概念存在,否则,单纯的父亲或儿子是没有任何意义的。

上文已经提到,霍菲尔德权利分析理论中,将法律关系的基本形式分为四组;(狭义)权利——义务、特权——无权利、权力——责任、豁免——无权力。在一组法律关系的两个主体中,一个主体享有(狭义)权利、特权、权力、豁免,那么另外一个主体一定承受义务、无权利、责任、无权力。在分析法学中,将(狭义)权利、特权、权力、豁免称之为法律利益,将义务、无权利、责任、无权力称之为法律负担。而法律利益的承受者就是我们通常所指的(广义)权利的享有者。基于(广义)权利与法律关系的关系,且单纯分析一个权利的概念是形而上的,我们必须将其放入具体的法律关系中去分析,所以,后文对于亲属身份权权利的分析将从对其法律关系的分析角度进行。

4.3(广义)权利的内涵

一种(广义)权利的主张,其实际上是一种声明,从霍菲尔德的权利分析理论出发,该声明所包含的是一个相当复杂的形式集合体,可能包括(狭义)权利,也可能包括特权、权力、豁免这三种元素。本文使用霍菲尔德权利分析理论,不是为了用这些概念去取代原有的“权利”一词,而是使用这一工具,了解我们在不同背景下所使用的“权利”一词,其内部究竟包含哪种或哪些元形式,其内部的构造究竟为何。

以所有权为例,一个主体拥有一个物的所有权,其包括(狭义)权利,即有权要求他人不得侵占、侵害其对于所有物的任何行为,其他所有人就承担一种不得侵占、侵害权利人对所有物的任何行为;包括特权,即所有权人可以对所有物进行任何行为,包括但不限于占有、使用、收益、处分、糟蹋等行为;包括权力,即所有权人有权处分其所有物,而其他任何人总是承受一种责任,因所有权人的处分而与之发生法律关系。包括豁免,即除所有权人以外的任何人处分该所有物,都不会对所有权人产生效力,其他人拥有的是一种无权力。所以,“所有权”这一概念所包含的权利元形式共有四种:(狭义)权利、特权、权力、豁免,“所有权”是最完美的权利形态。

五、 两个参数

5.1作为(+)与不作为(-)

以特权为例,霍菲尔德权利分析理论中的“Privilege”(特权)概念,表面上与我们日常生活中所使用的自由一词含义相近,即一种选择权,我可以自由的行为或不行为,他人无法要求我行为或不行为,这其中包括“Privilege(+)”和“Privilege(-)”,我可以选择做,也可以选择不做。但从法律层面严格来说,“Privilege(+)”指的是做某事是合法的,“Privilege(-)”指的是不做某事是合法的,一件事在法律背景下做是合法的,但不做不一定是合法的。探望权是一个很好的例子,离婚后未直接抚养子女的父母一方基于亲权当然享“Privilege(+)”,即父母一方可以自由的选择探望,他人没有要求其不探望的权利“No-claim(-)”。但基于亲权,探望亦是这一方的义务“Duty(+)”。可见,在规则规范的状态下,离婚后未直接抚养子女的父母一方其探望子女并不是我们日常语言中真正的自由。

从另一个方面也可以说明加入作为(+)和不作为(-)这一参数的重要性。前文已经进行了论述,特权和义务是一对相反关系,作为相反关系的两个概念不可能同时出现在一个法律关系中的一个主体上。上例中,我们可以看到离婚后未直接抚养子女的父母一方同时拥有“Privilege(+)”与“Duty(+)”。这是因为“Privilege(+)”与“Duty(-)”是一对相反关系,即在我拥有探望的特权下,不可以说我有不探望的义务,此是A与非A的关系,同时存在逻辑不通。“Privilege(+)”与“Duty(+)”在一个主体上同时存在,不仅不冲突,还可以很好的描述探望权这一法律关系中双方主体的地位。

5.2 附条件

加入附条件,是为了更加方便快捷直观的使用霍菲尔德权利分析理论分析法律关系,将法律关系中可能存在的例外情况作为条件加入霍氏的完整表达中。通常表达为“Claim’(……)”,括号中写明所附的条件。以财产照护权为例,我国《中华人民共和国民法典》第三十五条规定非为被监护人利益,不能处分被监护人财产,由此我们可以用霍菲尔德术语描述这一法律关系:通常情况下,父母一方拥有“Duty(-)”,即不得处分未成年子女得财产,相应的,子女拥有拥有“Claim(-)”,即要求父母不得处分其财产。在为维护未成年子女的利益下,法律赋予了父母一方“Power”,则父母在为未成年人子女的利益下,可以处分其财产,子女相应的拥有“Liability”[5]。此时,我们对于财产照护权的完整表达为:“Duty(-)——Claim(-)”,“Power’(维护未成年人子女利益)——Liability’”。

六、结语

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,应用霍菲尔德权利分析理论来解读我国的现有法律体系中的概念,我们可以看到每一个具体的权利其都是一个“权利”集合体。使用这种方法,其究竟是一种强制性的主张,还是一种特权,还是一种权利,或是一种豁免都可以庖丁解牛般分析出来,基于其“权利”的真正内涵,才可以在司法审判中得以最大程度的保护。

霍菲尔德的思想在100年后的今天依旧熠熠生辉,体现出顽强的生命力,尤其我们正处于大互联网时代,人工智能迅速崛起,霍菲尔德的术语表面上是自然语言,但严格来说,已经超越了自然语言,更像是一种人工符号系统,是一套法律的符号逻辑。这种十分精确的语言,准确的逻辑,正好适合终端进行识别与运算,使人工智能进入法律领域成为一种可能。

分析法学本就被冠上教条主义、形而上学的帽子,中国法学界使用这种研究方法的学者更是少之又少,但其讲究严密的逻辑与清晰的表达,对学术研究和司法实践一定有巨大的帮助,毕竟,一个处在模糊泥潭中的法律工作者一定无法走的很远。

参考文献

[1]桑本谦. 法律简史[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2022.

[2]王涌. 私权的分析与建构[M]. 北京:北京大学出版社, 2020.

[3]张永健. 物权法之经济分析[M]. 北京:北京大学出版社, 2019.

[4]刘星. 西方法律思想[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2019.

[5]埃德蒙斯·霍贝尔. 原始人的法[M]. 严存生等译.北京:法律出版社, 2012.