引言

城市的飞速发展,铁路与城市道路相交形式多样,近些年,由平交路口改为下穿形式,这极大的缓冲了城市的交通压力,越来越多的市政工程将其选为设计的方向,下穿铁路因设计友好、利于交通疏导和城市美观等特点而被广为运用[1-3]。介于在地下水位较高的地方,下穿铁路的防水技术问题是一大难点。道路运行过程中,防止地下水对U型槽结构的破坏以及修补措施显得尤为重要,因此,防患于未然,工程师们要对结构的防水充分的了解,这显然是必要的。在施工中,对结构实体防水[4-6]的影响因素了解不充分,技术方面不完善,极易对下穿铁路造成重大的安全隐患。本论文介绍了峨眉山路下穿铁路立交工程U型槽结构防水设计与施工技术,为同类工程提供参考。在该工程施工区域内,钻探深度范围内均揭露地下水,地下水为潜水和基岩裂隙水类型,混合水位高度介于1.7~6.0m,混合水位高程在9.09~12.87m之间,水位较高,防水至关重要。

1工程概况

本项目位于秦皇岛,道路由北向南依次下穿预留津山外绕高架桥、京哈铁路、津秦高铁共6条铁路线。峨眉山北路为南北向城市主干路,该路段的设计时速为50km/h。第一段设计终点接北侧既有下穿津秦框构北侧;第二段设计范围位于南侧既有下穿津秦框构南侧U槽段落,U型槽分左右幅,单幅路堑外宽23.9m,内宽20.9m,内设12m机动车道和8m非机动车道。封闭路堑底板厚度1.5m,墙体厚度1.5m,总高8.501-10.344m,墙顶设护栏。

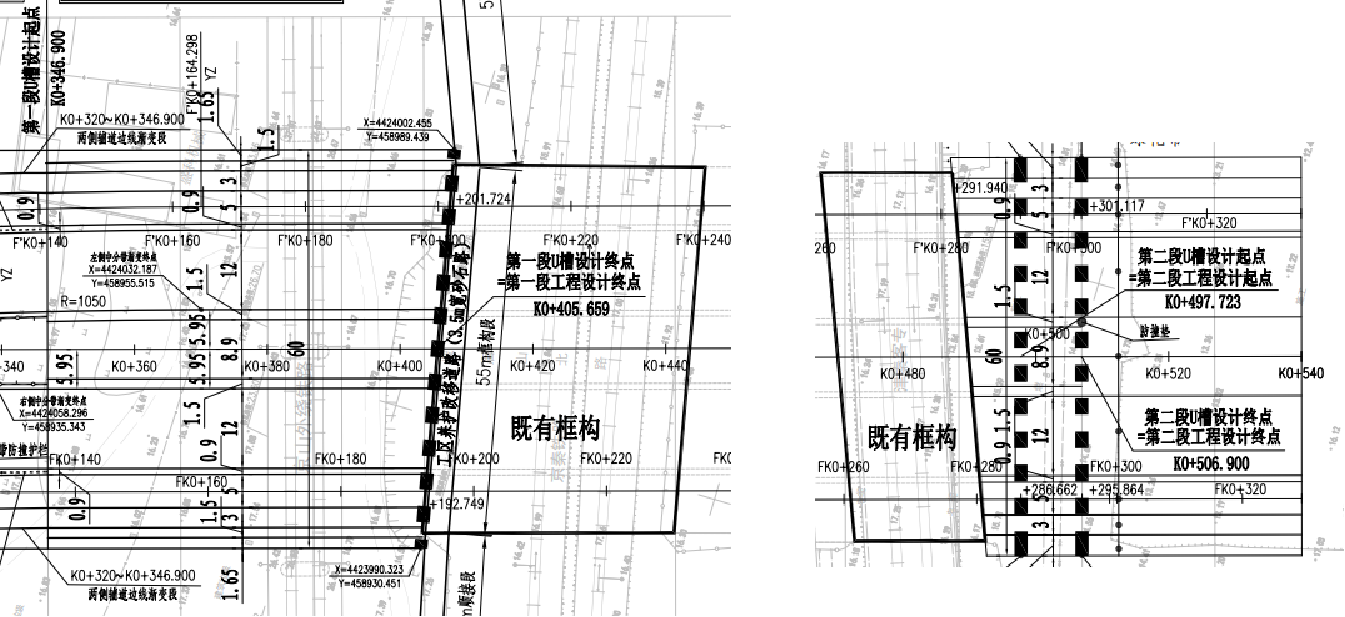

平面设计图如图1。

U型槽设计如下:

左幅K0+346.9~K0+404.249,设置U型槽结构,长度57.349延米,分为3个板块,编号U1~U3,并联合抗浮桩进行抗浮。右幅 K0+346.9~K0+407.068,设置 U 型槽结构,长度 60.349 延米,分为 3 个板块,编号 U’1~U’3,并联合抗浮桩进行抗浮。 左幅 K0+497.723~K0+506.9,设置 U 型槽结构,长度 9.177 延米,为1个板块,编号 U4,并联合抗浮桩进行抗浮。右幅 K0+497.723~K0+506.9,设置U型槽结构,长度9.177 延米,为1个板块,编号 U’4,并联合抗浮桩进行抗浮。

图1 道路平面设计图

横断面布置形式如下:

U 槽段落(K0+346.900~K0+405.659、K0+497.723~K0+506.900):

1.65m(绿化带)+1.5m(U 槽边墙)+3m(人行道)+5m(非机动车道)+0.9m(U 槽边墙)+0.5m(路缘带)+11m(机动车道)+0.5m(路缘带)+1.5m(U 槽边墙)+8.9m; 中央分隔带)+1.5m(U 槽边墙)+0.5m(路缘带)+11m(机动车道)+0.5m (路缘带)+0.9m(U 槽边墙)+5m(非机动车道)+3m(人行道)+1.5m(U 槽边 墙)+1.65m(绿化带)=60m(全宽)。

主路路面采用向外 1.5%的横坡,非机动车道采用向内 1.5%的横坡,人行道采用向内 1.0%的横坡。

2 防水设计方案

2.1 防水基本要求

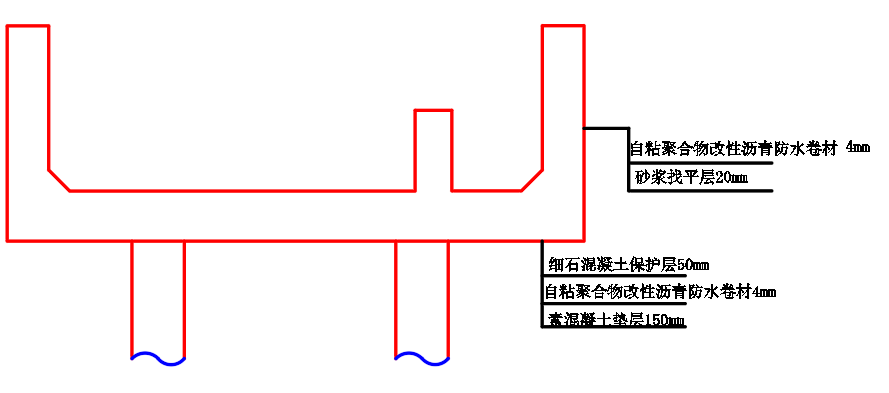

结构物受地下水影响严重,下穿铁路的U型槽结构防水措施对整体结构影响至关重要[7]。在该工程中,结构体U型槽采取C40防水钢筋混凝土,掺入复合型阻锈防腐防水剂,抗渗标号 P8,防水等级二级,联合抗拔桩抗浮,U型槽底板采用150mm素混凝土垫层、4 mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材以及50 mm厚细石混凝土作保护层的形式进行整体外防水,边墙采用4 mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材和砂浆找平层的形式进行墙体防水,具体设计如下图2。

图2 U型槽防水设计构造

2.2施工缝防水措施

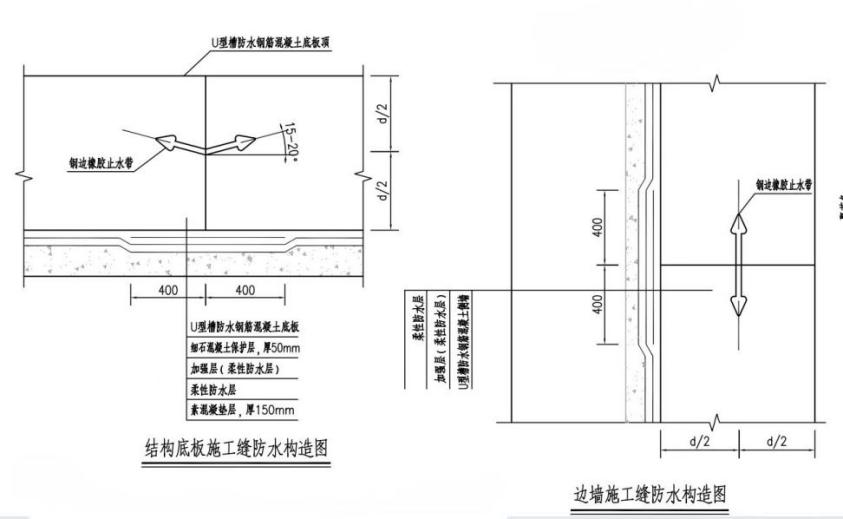

考虑到施工作业强度,U型槽结构是需要分段浇筑的,故需要设置施工缝。在施工缝左右400mm宽度范围增设柔性防水层和加强层,在施工缝之间,浇筑前预留钢筋和钢筋套管作为传力杆,以保证结构力的传递,钢边橡胶止水带设置在边墙的施工缝的中部,只设置一道,底板施工缝同样采用相同的防水措施,止水带的相关设计如下图3-图4所示。

图3 边墙和底板施工缝设计

图4 止水带、止水条做法

2.3变形缝防水措施

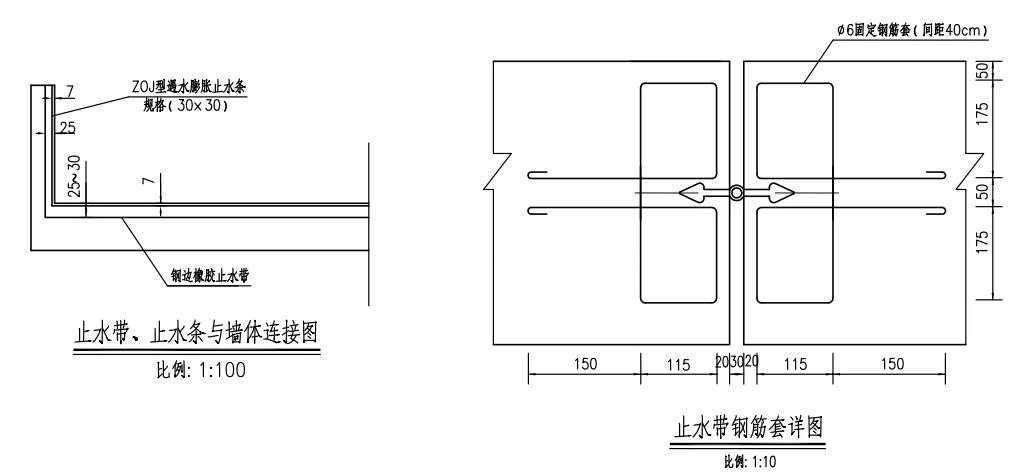

对于较长的道路,结构会产生不同的力,使得底板等结构产生不同的沉降,因此会使得U型槽开裂影响结构的使用寿命,因此U型槽在相隔一段距离需要 设置变形缝,因每段U型槽长度在16m-24m之间,所以该U型槽变形缝设置在U1-U4各自分段处。U型槽的变形缝是防水的重中之重。关于变形缝的防水做法,由外向里加以设置柔性防水层和柔性加强层,加强层上方铺设50mm后细石混凝土,外贴式橡胶止水带被设置在侧墙及底板,1道规格为300mm宽,双组分聚硫密封膏在侧墙和底板内侧布设1 道,中间位置布设带注浆管钢边橡胶止水带,中间空心圆环与变形缝中心线重合,安放到边墙与底板厚度的1/2处,做到平直顺的要求,待混凝土达到设计强度厚后,为防止破坏止水带,拆模时,聚苯板安装在变形缝的里外侧,填缝紧密平实。底板处的止水带应该使用盆式安装法,使其安装到底板处,其边墙同样使用此方法安装,其两翼与水平方向的夹角成15-20°。在变形缝中设置1道规格为30mm*30mm的ZOJ型遇水膨胀止水条,其作用是,当遇到结构漏水时,遇水反应膨胀以达到密封的效果,保证U型槽不会收到水的侵害。相关变形缝处理做法见图5。

图5边墙与底板变形缝防水设计

3防水施工技术

3.1防水混凝土施工技术

U型槽防水施工的最后屏障是混凝土结构,作为抗渗等级较高的混凝土,施工工艺要求高且配合比准确无误。在防水混凝土达到一定设计强度后,应及时施作防水层,在环境中长期暴露防水混凝土是不恰当的,应该及时施工防水层。

3.2止水带施工工艺及注意事项

止水带的埋设位置需要精确,其空心圆环应与伸缩缝中心线重合,转角处不得设置止水带的接缝,转角转弯做成半径R≥200mm的圆弧。必须妥善固定于钢筋套中,并在止水带的侧边用铁丝绑扎牢固,以防止移位。,当止水带在某些部位无法安装的时候,比如遇到钢筋无法穿过时,用遇水膨胀止水条进行连接。止水条应与止水带纵向搭接长度应该不少于50mm,施工中,腻子条被设置在迎水面一侧,安装结实可靠。防水加强层与大面防水层材质相同。

3.3变形缝做法与措施

首先,变形缝处设置传力杆,传力杆与防水设置应该做好密封措施,止水带中心气孔需要放置在变形缝的中部位置,预留好的位置安装止水带应该做到准确无误。变形缝处的止水带接缝形成密封结构。边墙内侧需留30.0 mm×80.0 mm 的预留凹槽。进行混凝土作业前,施工人员检查止水带的破损情况,确保符合隐蔽工程的工艺要求。1道柔性防水加强措施设置在变形缝左右400 mm 范围内,加强层与基本层采用同等的卷材。采用盆式安装的止水带被安置在底板和边墙处,施工时应注意,止水带不应被触碰,防止变形。

3.4抗拔桩与底板连接处处理措施

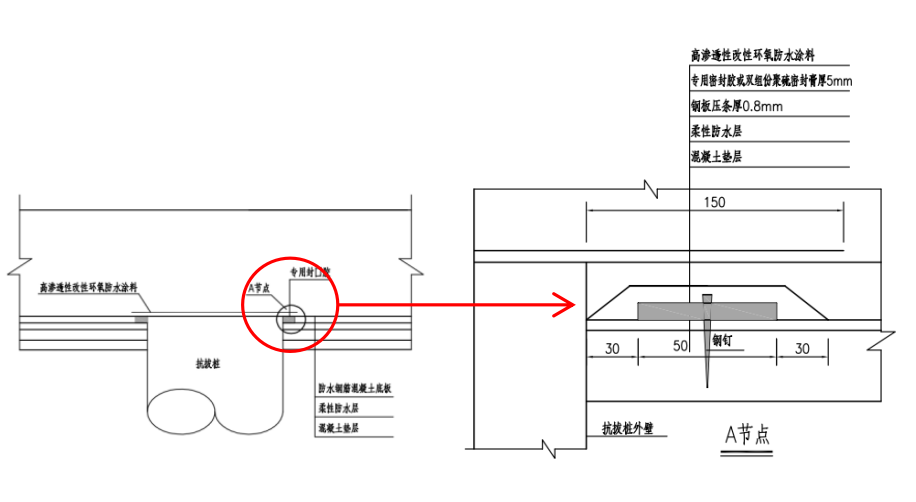

在抗拔桩外壁,柔性防水层以上铺设0.8mm厚的钢板压条,使用专用密封胶或者双组分聚硫密封膏5mm,加以高渗透性改性环氧防水涂料进行防水措施。最后用专用封口胶进行密封处理,详细做法见图6。

图6连接点设计构造

4结语

峨眉山北路下穿铁路U型槽结构,其地处较高水位区域,因此,该工程的防水问题需要重视,为防止来自地下水对其U型槽的侵害,既要充分了解对结构防水的影响因素,又要对施工技术加以完善,对可能影响结构施工与运营的防水问题,应做到防患于未然,保证结构的使用年限。为此,在防水设计方案中,筛选了施工缝处理技术、变形缝处理技术、结构外包整体防水处理技术、止水带防水工艺与抗拔桩节点防水做法等内容,系统阐述了在U型槽结构防水方面的技术措施,在类似的U型槽结构中,极少情况下,U型槽侧墙与底板会出现个别漏洞问题。因此,工程师们设计的此类防水措施科学合理,应推广应用至同类结构的防水施工中。

参考文献

[1]刘冬鹏.李石寨东道口下穿U型槽设计[J].建筑工程技术与设计, 2018, 000(010):930-931.

[2]梁雄,周建庭,杨圣超.湿软土基地段U型槽式结构应用技术[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2007(06):55-59.

[3]陆明杰.U型槽式结构在高速公路下穿通道中的设计与应用[J].路基工程,2015(03):200-203.1003-8825.2015.03.44.

[2]马玉辉.下穿隧道U型槽结构防水设计与施工技术[J].新型建筑材料,2021,48(11):112-115+160.

[3]刘士胤. 地道U型槽的防水施工及材料配料的选择研究[C]//天津市建材业协会.天津建材(2013年第5期 总第173期),2013:3.

[5]张德平,何冲.黄家崴子路U型槽防水工程[J].低温建筑技术,2016,38(01):83-84.DOI:10.13905/j.cnki.dwjz.2016.01.030.

[6]韩树成.混凝土U型槽在铁路路堑施工中的防水应用[J].科技情报开发与经济,2010,20(05):157-159.

[7]叶宇,蒋雅君.下穿道路U型槽防水层及保护层的施工工艺[J].四川建筑,2006(05):127-128.