一、引言

在经济飞速发展的同时,个人贫富差距、地区差距、城乡发展差距等问题也越来越严重。因此,我们迫切需要解决的问题是,如何实现区域协调发展、缩小贫富差距、实现共同富裕。实现共同繁荣,这不仅是一个经济问题,也是一个政治、社会的问题。1953年,中共正式文件首次提出“共同富裕”这一概念,经过数十年的探索和实践,我们为实现共同富裕作出了不懈的努力。当我们成立一百周年的时候,我们就已经消除了绝对贫困,并且已经进入了全面建设小康社会的阶段,在我们共同富裕的道路上又跨出了一大步,这就为我们共同富裕的发展打下了良好的基础,党和国家在共同富裕方面的步伐也在不断加快。

实现共同富裕是一个长期的、复杂的、艰巨的进程。在此过程中,金融能够通过将储蓄投资转换为信贷资源,从而激活市场的活力,从而推动经济的发展,从而起到推动共同富裕的作用。而要用金融来促进共同富裕,就必须努力使金融服务惠及全社会的每一个人。为此,我国金融发展要以普惠为目标,以普惠金融为中心,以促进社会公平为目标。“普惠金融”这一概念于2005年提出,伴随着数字化技术的快速发展,普惠金融和数字化技术逐步融合,形成了以移动支付和在线银行为代表的新型金融渠道,被称为“数字化普惠金融”。在我国,数字普惠金融能够迅速发展,并在全球范围内走在前列,主要是因为传统的金融服务比较完善,而监管方面又为其创造了一个相对宽松的环境。

二、研究假设

数字普惠金融比传统金融更能提供更广泛的服务,它不需要像传统金融业一样,需要设立机构网点来满足顾客需求,从而减少了金融服务的成本,同时也具备了跨越时间和空间的优势,可以以合理的成本为基础,将金融服务和产品的触角延伸到更远、更广,扩展其覆盖面,减弱传统金融在地域上对区域的金融排斥,帮助边远落后地区充分发挥普惠金融协同发展的作用,提高经济的包容性。在应用的深度上,数字普惠金融还超过了传统金融,它可以通过便捷的操作方式、多样化的产品创新以及精细化的业务划分,实现了金融服务的垂直扩展与下沉,提升了用户的使用频次与交易成功率。通过运用大数据分析等数字化技术,可以降低信息不对称性,让金融机构对客户的服务需要和信用数据进行更加精确、充分的分析和掌控,从而极大地提高了服务的效率,还可以帮助金融机构进行信用评价和风险控制,让更多的顾客,特别是那些过去被金融排斥的人群,可以在不需要抵押的情况下,得到更多的信贷,从而减轻他们的融资限制,为他们赢得更多的发展空间和更高的收入,与此同时,数字化普惠金融还可以通过数字化平台,实现多元化的融资渠道,吸纳社会资本,推动社会资本融通,降低融资成本,激励企业运营,推动经济增长与居民消费水平的提高。据此,本文提出研究假设1及假设1a 、假设1b 、假设1c :

H1 :数字普惠金融能够促进共同富裕的实现。

H1a : 扩大数字普惠金融的覆盖广度能够促进共同富裕的实现。

H1b : 下沉数字普惠金融的使用深度能够促进共同富裕的实现。

H1c : 提高数字普惠金融的数字化程度能够促进共同富裕的实现。

在我国,发展水平是有区域的区别的,在欠发达的区域,居民的收入消费水平比较低,有许多被金融排斥的人群,金融机构的长尾客户也大多集中在那里,数字普惠金融可以通过互联网、人工智能等数字化技术,取代传统的机构网点,突破时空的局限,发挥其便捷、低成本、多样化、风险可控的优点,在促发展、增加收入、缩小差距等领域大放异彩,从而更好地突破“二八法则”,从而帮助落后区域快速发展,缩小与发达区域的差距,从而推动共同繁荣。据此,本文提出研究假设2:

H2:数字普惠金融在不同发展程度的地区中对共同富裕的作用大小不同, 其在欠发达地区对共同富裕的作用更大。

三、数据来源与研究设计

3.1样本选取与数据来源

全国共有4个直辖市和293个地级市,考虑到有的城市设立地级市时间较晚和数据可得性,删除个别城市样本,最终保留了280个地级以上城市样本,具体包含4个直辖市和276个地级市,涵盖区域范围为除港澳台之外的所有省级行政区,研究时间跨度为2011年至2020年。本文的数字普惠金融指数及其分维度指数数据均引用自北京大学数学金融研究中心发布的“北京大学数字普惠金融指数”,除此之外的数据均来源于《中国城市年鉴》、各市统计公报、国泰安数据库、wind数据库等,个别数据存在缺失值,采用插值法补齐。

3.2变量说明

(1)被解释变量

共同富裕指数D。本文的被解释变量是利用熵值法和耦合协调度模型测算所得的共同富裕指数。借鉴陈丽君等(2021)对共同富裕指数模型指标体系的构建,综合考虑直接关系到人民富裕水平的收入、消费、储蓄等方面,以及间接影响到人民生活水平的经济发展水平、社会消费品提供水平等方面,从可以用货币衡量的角度出发,结合数据可得性,本文选取人均GDP、职工平均工资、城镇居民人均收入、农村居民人均收入、城镇居民人均消费、农村居民人均消费、人均社会消费品零售额、人均储蓄共8 个指标纳入富裕子系统,所有指标均为正向指标,即各指标数值越大,富裕程度越高。在富裕子系统指标的基础上,本文纳入共同子系统的指标共10个,分别为人均GDP差距、职工平均工资差距、城镇居民人均收入差距、农村居民人均收入差距、城镇居民人均消费差距、农村居民人均消费差距、人均社会消费品零售额差距、人均储蓄差距、城乡收入差距、城乡消费差距,所有指标均为负向指标,即各指标数值越小,共同程度越高。在对研究对象的综合评价实践中,存在多种赋权方法。本文选择采用客观赋权法中的熵值法,其可以避免主观性偏误,也可以避免信息缺失,因此能够比较客观准确地评价研究对象。

(2)核心解释变量

数字普惠金融指数dfi。本文的核心解释变量是数字普惠金融指数,引用自北京大学数字普惠金融指数(郭峰等,2020),同时进一步把数字普惠金融分为三个维度的指数,即数字金融覆盖广度指数dfi1、数字金融使用深度指数dfi2、普惠金融数字化程度指数dfi3作为解释变量,分别对共同富裕指数进行回归,具体分析数字普惠金融发展的不同方面对共同富裕目标实现产生的影响。

(3) 控制变量

教育水平edu,本文采用每万人大学生数反映教育水平。固定资产投资水平invest,本文用固定资产投资额与地区生产总值的比值,并做乘以100处理,反映固定资产投资水平。财政支出水平fis,本文用地方财政一般预算内支出与地区生产总值的比值,并做乘以100处理,反映财政支出水平。对外开放程度open,本文用进出口总额与地区生产总值的比值,并做乘以100处理,反映对外开放程度。

3.3模型构建

本文利用个体固定效应模型,构建的基准模型如下:

其中表示不同城市,表示时间,是被解释变量共同富裕指数,表示截距项,表示解释变量的回归系数,是解释变量数字普惠金融指,到是控制变量的回归系数,表示个体效应,表示随机扰动项。

四、实证分析

4.1基准回归

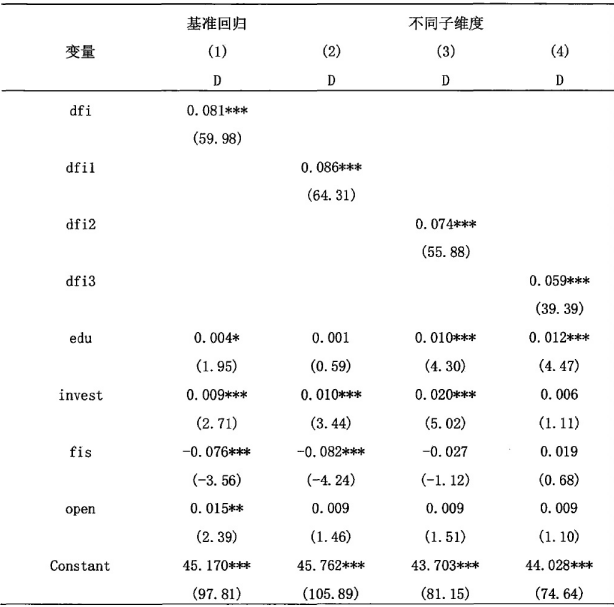

表1报告了数字普惠金融与共同富裕的相关回归结果。根据列(1)的回归结果可知,数字普惠金融指数(dfi)的系数为0.081 ,符号为正,且在1 %的显著性水平上显著,表明数字普惠金融指数对各城市的共同富裕有显著的正向促进作用,即随着数字普惠金融的发展,共同富裕指数有明显的上升趋势。说明数字普惠金融可通过提升金融服务的可获得性、创新金融产品的多样性,优化金融资源在不同群体、产业、区域之间的配置,促进不同地区的经济发展和居民生活水平提高,改善收入差距,从而促进共同富裕目标的实现。由此验证了本文的假设1。

根据列(2)、列(3)、列(4)的回归结果可知,数字普惠金融的三个维度数字金融覆盖广度指数(dfi1)、数字金融使用深度指数(dfi2)、普惠金融数字化程度指数(dfi3) 的系数分别为0.086、0.074、0.059,符号都为正,且都在1%的显著性水平上显著,即数字金融覆盖广度指数每增加1单位,就会使共同富裕指数上升0.086个单位;数字金融使用深度指数每增加1单位,就会使共同富裕指数上升0.074个单位;普惠金融数字化程度指数每增加1单位,就会使共同富裕指数上升0.059个单位。表明数字普惠金融的三个维度覆盖广度、使用深度和数字化程度对共同富裕都有显著的正向促进作用,验证了本文的假设1a、假设1b和假设1c。但每个维度的促进作用大小有所不同, 三个维度中,数字金融覆盖广度对共同富裕的促进作用最大,说明相比于提高数字普惠金融的使用深度和数字化程度,扩大数字普惠金融的覆盖广度、冲破金融服务的空间局限性、向农村及偏远地区倾斜金融资源、打破信贷约束更多关注尾部客户,能够更有效地促进共同富裕目标的实现。

表1 基准回归结果

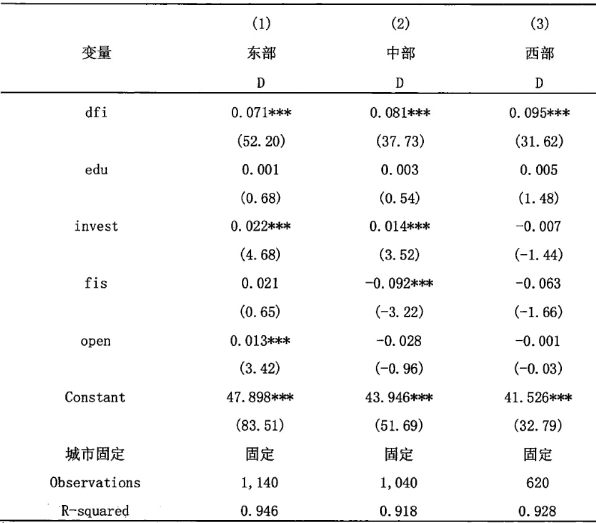

4.2异质性分析

对于不同区域,数字普惠金融指数对共同富裕指数的影响情况可能有所不同,本文基于城市所在省份将所有样本城市划分为东部、中部、西部三大区域,分别进行回归分析。区域异质性分析回归结果如表2所示,根据结果可知,东部地区、中部地区、西部地区的数字普惠金融指数回归系数分别是0.071、0.081、0.095,符号都为正,且都是在1%的显著性水平上显著。该结果表明三个地区的数字普惠金融发展都会对本地区的共同富裕发展产生显著的正向促进作用,且数字普惠金融发展对西部地区的共同富裕促进作用最大,中部地区处于中间水平,对东部地区共同富裕的促进作用最小, 验证了本文的研究假设2 。可能是因为对比数字普惠金融对东部地区这些经济较为发达、各项设施较为完善、各项经济资源较为充裕的地方所发挥的“ 锦上添花” 的作用,数字普惠金融对于西部地区等落后的地区,其发挥的作用更像是“ 雪中送炭”。

表2 区域异质性分析回归结果

五、研究结论和政策建议

5.1研究结论

(1) 数字化普惠金融对实现共同富裕具有重要意义。基准回归结果显示,数字化普惠金融对共同繁荣有明显的积极影响。

(2) 三个维度的普惠金融指标都可以对共同富裕的实现起到推动作用。分维回归分析显示,数字普惠金融各维度都对共同富裕产生了明显的促进作用,其中覆盖广度的提升效果最大,使用深度的提升效果居中,数字化程度的提升效果最小。

(3)不同发展水平的区域,数字普惠金融对共同富裕水平的推动效应有差异。区域异质性显示,数字普惠金融对各区域共同富裕都有积极的推动效应,但对西部有更加明显的推动效应。

5.2政策建议

根据上文的理论与实证分析及研究结论,本文提出如下政策建议:我们要继续拓宽数字金融的覆盖面,让更多的人能享受到数字化的普惠金融。在推动数字化普惠金融发展的过程中,应该更注重拓宽覆盖范围,并在数字普惠金融发展相对落后的区域,加大人力和资源的投入,以更好地推动数字化普惠金融的发展。要以发展欠发达地区为重点,大力推进数字化基础设施建设、智能手机等移动终端的推广,加强面向金融弱势群体的数字化普惠金融知识普及,提高数字化普惠金融的认知水平,引导更多民众积极利用数字化工具来满足自己的金融需要,让更多的长尾用户受益,提高数字金融服务的公平性,促进共同富裕的实现。

参考文献

[1]数字普惠金融能否推进共同富裕?——基于微观家庭数据的经验研究[J]. 张金林;董小凡;李健.财经研究,2022(07)

[2]普惠金融促进共同富裕:理论、测度与实证[J]. 邹克;倪青山.金融经济学研究,2021(05)

[3]共同富裕的理论内涵与量化方法[J]. 万海远;陈基平.财贸经济,2021(12)

[4]共同富裕指数模型的构建[J]. 陈丽君;郁建兴;徐铱娜.治理研究,2021(04)

[5]共同富裕的理论依据、溢出效应及实现机制研究[J]. 薛宝贵.科学社会主义,2020(06)

[6]数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验[J]. 宋晓玲.财经科学,2017(06)

[7] 中国数字金融发展与经济增长的理论与实证[J]. 钱海章;陶云清;曹松威;曹雨阳.数量经济技术经济研究,2020(06)

[8] 数字普惠金融发展与产业结构升级——来自283个城市的经验证据[J]. 唐文进;李爽;陶云清.广东财经大学学报,2019(06)

[9]Payment instruments, finance and development[J].Thorsten Beck;;Haki Pamuk;;Ravindra Ramrattan;;Burak R. Uras.Journal of Development Economics,2018

[10] The Real Impact of Improved Access to Finance: Evidence from Mexico[J]. MIRIAM BRUHN;;INESSA LOVE.The Journal of Finance,2014