蓝耳病对猪的内脏和生殖系统产生较大影响,具有较强的传染性。现阶段,我国许多地区出现了蓝耳病,造成猪群高死亡率,缺乏快速有效的治疗策略,造成严重的经济损失。我们需要探讨诊断和防治的有效策略,防止蓝耳病快速扩散。

1.蓝耳病病毒特点阐述

蓝耳病是一种高致病性疾病,对猪的身体产生严重影响,属于动脉炎病毒,主要是单链的遗传物质。因此,该病毒在扩散的过程中会不断进行繁殖,同时会产生一定的基因突变,增强病毒的感染性。该病毒会在各种品种和日龄的猪进行感染,猪在感染之后就会不断加快病毒的传播速度。猪在感染病毒的初期,就会产生免疫反应,会对细胞进行攻击和吞噬[1]。蓝耳病病毒在猪体内进行不断繁殖,逐渐向猪内脏和身体其他各个部位进行快速扩散。猪在感染蓝耳病病毒之后会出现相应的病症特点,逐渐出现肺炎、淋巴结病变、心肌炎等,对于年龄越小的猪感染该病毒的几率越高,表现出越来越严重的病症。猪在感染蓝耳病病毒后期,该病毒就会对猪免疫系统不断侵害,降低猪自身免疫力,对其他类型病毒的抵抗能力下降,很容易造成猪各种病毒重合感染,加重猪的病情,提升了猪死亡率。

另外,蓝耳病病毒传播具有一定的传播特点,主要感染的生物就是猪,对于其他生物不容易被感染,传播的速度相对比较快。蓝耳病病毒具有较多的传播途径,对于接触患病猪的人、食物、水、运输车等都会成为该病毒的传播媒介。蓝耳病病毒在传播的过程中和饲养的具体环境就有紧密联系,通常情况下猪患病死亡数量比实际统计的数量要高。猪饲养的过程中猪舍环境具有较差的通风条件、不够干燥等,都会为蓝耳病病毒传播提供便利的条件,加快病毒传播速度,症状更加严重。

2.发病机理和流行特征

母猪在感染蓝耳病病毒之后,在发病初期阶段呈现出高烧不退的情况,体温保持在43摄氏度之上。患病母猪的精神状态不佳,进食较差,具有一定的咳嗽、流鼻涕等症状,其中皮肤发红、耳尖发紧是典型的特征。母猪在患病一周之后会因为呼吸衰竭死亡。蓝耳病病毒在一年四季都能够发生,同时也存在一定的季节性,主要在高热潮湿的夏天,潮湿的冬季发病率较高,病程较长。繁殖的母猪在感染之后容易造成流产、早产、死胎、木乃伊等严重的繁殖问题,根据相关调查数据分析,繁殖母猪患病的死胎率能够达到20-60%。初生和断乳之前的仔猪在患有蓝耳病之后,容易出现呼吸困难,具有较高的死亡率。公猪在感染病毒之后,会造成猪的精液质量下降。另外,蓝耳病病毒主要是接触、空气、精液的传播途径,同时还能够通过胎盘垂直传播。母猪感染病毒之后明显排毒,在鼻子中的分泌物、尿液和粪便中都包含该病毒。易感猪和带毒猪直接接触,或者污染有病毒的运输工具、机械设备接触都会被感染。蓝耳病病毒流行病学的主要特征就是持续性,猪在感染之后,经常造成长期带毒,并且能够持续感染,不断地向外进行排毒,造成该病反复发作,难以进行根除,甚至造成爆发流行趋势。

3.临床病症

蓝耳病病毒主要对猪的呼吸系统和生殖系统进行侵害,主要表现就是繁殖障碍问题。猪蓝耳病的具有2-6周的病程,病程相对比较长,同时该病的潜伏期受到不同地区和季节的影响。蓝耳病在临床上的病症主要分成急性型、慢性型、亚临诊型。猪蓝耳病的潜伏期具有较大的差异,最短在3天,最长的时间能够达到37天。初产和经产的母猪大多数是表现成高热、精神萎靡不振、食欲下降,进食较少、呼吸出现困难的现象,少部分的母猪的耳朵、外阴、腹部、乳头和尾部发绀,最常见的是猪耳尖部颜色异常。怀孕母猪在出现这些症状之后,就会容易出现流产和早产症状,产下木乃伊、死胎或者病弱仔猪。早产母猪分娩困难、少奶或者无奶,甚至部分母猪出现肢体麻痹性神经症状。仔猪在2-28日龄在感染之后表现比较明显,存在较高的死亡率,通常出现呼吸困难、后肢麻痹、打喷嚏嗜睡的现象[2]。

另外,部分患病猪的肺部呈现出肿大现象,具有出血的症状,在解剖之后会发现整个肺部呈现出大理石花纹样。患病死猪的膀胱存在大量尿液,粘膜具有出血现象。患病死猪在解剖之后肾脏比较脆,在表面呈现出针尖状的出血点。患病猪的胃底粘膜出现出血症状,肝脏和脾脏出现肿大现象。另外,胸腔中存在出血和积液,在心肌、心内膜存在严重的出血现象。

4.蓝耳病诊断策略

蓝耳病的诊断,为了对其感染的实际情况进行全面地了解,可以对感染病猪进行一定的解剖处理和详细专业检查,掌握蓝耳病病毒对猪内脏破坏的实际情况。相关人员对患病猪进行解剖之后就会发现猪大部分都会呈现出血现象,在肺部存在出血、萎缩、充血的症状,肝脏比较异常,淋巴结肿大,猪的心脏比较松软,胃部的粘膜脱落,甚至在患病严重的情况下出现溃烂的情况。蓝耳病病毒感染症状进行诊断的过程中,需要相关养殖工作人员根据蓝耳病自身的特点进行正确判断,在断定的过程中蓝耳病病毒的症状和传染性胸膜炎和红细胞体病具有一定的相似点,容易造成判断的界限不明确。猪感染之后出现以上症状,都会呈现出高烧、呼吸困难、精神萎靡不振的现象,同时都会对猪的内脏和免疫系统进行侵害。因此,养殖人员根据单一的判断方法,经常会出现误差,需要采用其他诊断方式,最大限度地减少诊断误差,相关专业人员可以检测血清,对猪心血进行采集,大约在5毫升,将其离心制备出血清,之后采用蓝耳病诊断试剂盒进行专业有效检测,在检测结果中全部样品都包含蓝耳病抗体,那就证明猪已经被确诊是蓝耳病。

5.猪蓝耳病防治策略

5.1母猪分娩前后阶段

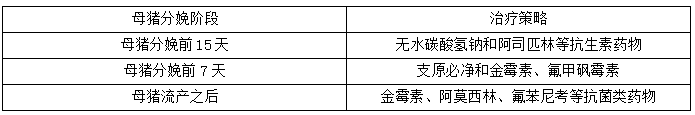

母猪在分娩之前的15天,需要养殖人员使用无水碳酸氢钠和阿司匹林等相关有效的抗生素药物,最大程度地降低母猪出现流产的几率。另外,养殖人员在母猪分娩之前的7天,进行支原必净和金霉素、或者氟甲砜霉素的喂食,减少母猪出现细菌性感染几率,提高小猪的存活率。感染蓝耳病的母猪可以延迟泌乳期配种,在患病猪长期高烧不退的现象中,可以采用生命一号、安乃近等退烧药物,同时配合肾上腺皮质激素药物进行治疗,在实际治疗的过程中使用中低剂量,保持1个疗程不能超过3天。

母猪在流产之后,出现高烧不退的现象,可以采用补液和抗酸中毒治疗,依照相关标准的治疗措施,在猪饲料中适当加入金霉素、阿莫西林、氟苯尼考等抗菌类型的药物,通常情况下在病情超过1周的病猪,可以使用长效缓冲剂降低应急反应,提高猪自身的抵抗力。养殖人员对于没有发病的猪可以进行紧急接种灭活疫苗进行预防。母猪分娩前后阶段的防治策略见表一:

表一:母猪分娩前后阶段的防治策略

5.2仔猪出售前后阶段

养殖人员更好地进行病毒隔绝,在小猪出售之前,防止小猪和外界其他猪的接触。另外,养殖场需要引进场外猪只需要对猪进行全面严格检测,保证引进场外猪体内没有携带任何传染性疾病,才能进场,同时对这些猪需要单独进行隔离,间隔一段时间的喂养,防止出现一些隐藏性传染性病毒,造成猪舍内大范围的疫情。

小猪在全部出售之后,需要对猪舍进行全面的消毒处理,保持良好的通风,干净整洁,尤其是对母猪厂房和种猪接种猪舍进行严格的消毒工作,避免出现猪舍环境没有及时进行消毒工作,加快病毒的繁殖和传染,为养殖户产生严重经济损失。

5.3疫苗接种

养殖场内需要对猪进行定期的疫苗接种,对于种猪出现蓝耳病病毒感染的症状,就会对其他猪只产生严重影响。但是,我国现阶段没有彻底治疗的策略。因此,养殖人员需要提前进行接种疫苗有效预防,同时对于比较容易感染的区域可以利用蓝耳病灭活疫苗辅助抵御病毒,在发病风险较高的猪进行提前免疫,有效预防病毒。

养殖人员在饲养过程中改善科学的管理措施,对病猪发现之后及时进行隔离,防止病毒的大面积感染,采用20%石灰水对猪舍进行全面消毒,对于感染病毒死亡的猪采用无害化处理,将猪尸体进行彻底消毒,焚烧、掩埋,严禁病死猪流入市场[3]。

现阶段,我国研发的流行毒株灭活疫苗,在免疫之后的20天左右抗体能够达到高峰,并且能够持续在半年的时间,能够对种猪进行有效的免疫接种,同时在容易感染蓝耳病病毒的猪场在使用流行毒株灭活疫苗之后提高母猪产仔率和仔猪的存活率。

养殖场在内部要构建比较稳定的种猪群,对于这些种猪群不能轻易进行引种,同时在引种的过程中需要加强对猪的检查,按照相关的标准和要求,对猪进行严格的检疫和检查,在检查过程中发现相关疑似病症,需要及时进行隔离治疗,防止出现大面积的感染。

6.结语

蓝耳病具有较高的传染性和发病率、死亡率,造成严重的经济损失。猪养殖人员需要在日常饲养中对猪的实际状态进行实时观察,做好猪蓝耳病的有效预防工作,及时发现患病症状,立即选择标准治疗药物进行科学用药,降低病毒的感染率。

参考文献:

[1]钟连牙. 猪蓝耳病的诊断要点与防治措施[J]. 畜牧兽医科技信息, 2018, 000(006):107-107.

[2]刘长青. 猪蓝耳病诊断与防治[J]. 畜禽业, 2020, v.31;No.369(02):75+77.

[3]None. 高致病性猪蓝耳病病毒致病机制研究新进展:毒力相关氨基酸位点的发现[J]. 中国预防兽医学报, 2018(7):663-663.