一、引言

2018年颁布的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提到,“全面提高教师队伍质量,建设一支高素质专业化的中小学教师队伍,建设一支高素质双师型的职业院校教师队伍,建设一支高素质创新型的高等学校教师队伍”。这不仅鼓舞了教师的教育教学热情,也为我国教师教育研究提供了研究方向。

“职业倦怠(job burnout)”是美国心理学家弗鲁登伯格(Freudenberger)最早提出的,20世纪90年代开始研究者对教师倦怠根源进行深入研究,21世纪以来,“英语教师职业倦怠”的相关研究在我国兴起。在知网搜索与“英语教师职业倦怠”相关文献,发现我国最早在2003年开始有学者对英语教师职业倦怠进行研究。学界已对2018年前高校大学英语教师职业倦怠研究进行了综合述评,而学界未对2011—2021近十年来各个学段英语教师职业倦怠研究情况进行回顾,因此本研究旨在对2011—2021年英语教师职业倦怠研究情况进行综合述评,以期为英语教师职业倦怠相关研究提供参考。

二、职业倦怠与教师职业倦怠的内涵

“职业倦怠”是指服务行业的工作人员因长期工作压力过大而出现的疲惫状态(尹山鹰2011)。“职业倦怠”亦称“工作倦怠”,是指个体因不能有效应对工作上持续出现的各种压力而产生的一种长期性反应( Maslach et al. 2001)。Maslach 从情绪衰竭、人格解体(或去人格化)、低成就感三个维度测量职业倦怠程度。

我国研究者主要依据Freudenberger的概念定义和Maslach的职业倦怠测量表进行研究,根据Maslach对于职业倦怠的三个维度进行测评。学者尹山鹰从临床方法、社会心理学方法、组织学观点、社会与历史学观点对“职业倦怠”进行了分析阐述(尹山鹰2011)。

教师是特殊的服务行业。因此,本文“教师职业倦怠”是指在长期的高压力工作中产生的一种长期性反应,体现在情绪衰竭、人格解体、低成就感三方面。“英语教师职业倦怠”的对象是在学校从事英语课程教学的教师。

三、国内英语教师职业倦怠研究现状分析

本研究文献来源于国内核心期刊。通过在知网搜索主题词“职业倦怠”、“教师”、“英语”进行限定检索,共搜索出35篇文章。选择与外语、教育相关的期刊,通读分析文章内容后,筛选出33篇;《中小学英语教学与研究》作为中小学外语教育研究重要期刊,其中包含的2篇与“英语教师职业倦怠”主题相关的文献符合本研究范围。因此,最终确定了35篇与英语教师职业倦怠相关的研究论文。以下基于这些论文,对我国英语教师职业倦怠研究的整体趋势、内容进行梳理分析。

(一)整体趋势分析

2011—2021年,外语类与教育类核心期刊和重要期刊发表的与“英语教师职业倦怠”研究相关的论文数量总体上存在差异,从发表的期刊来看,排前三位的是《教育与职业》、《中国成人教育》、《外语教学》、《教学与管理》。其中,《教育与职业》中的论文最多,共5篇;其次是《中国成人教育》,共4篇;《外语教学》、《教学与管理》排第三,均为3篇;其他核心期刊均较少,平均1~2篇。

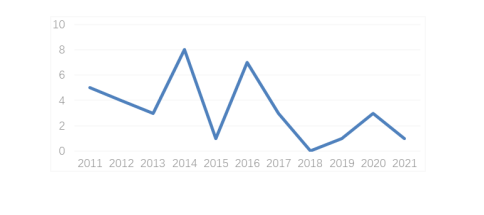

从发表年份来看,我国英语教师职业倦怠研究呈波动式发展的趋势(见图1)发表总量最多为2014年,共8篇;其次是2016年,共7篇。2018年核心期刊发表与“英语教师职业倦怠”相关文献为0篇,而学者范晓艳的统计核心期刊、普通期刊、博士论文中与“大学英语教师职业倦怠”相关文献达到10篇,由此可见,我国学术界核心区域与“英语教师职业倦怠”的相关研究不多。2020、2021年发表了四篇从不同环境因素、积极心理学、专业学习共同体等不同视角研究“英语教师职业倦怠”的文献。

图1近十年国内英语教师职业倦怠研究发展趋势

(二)研究对象

既然是英语教师职业倦怠研究,研究对象主体为教师。2011—2021年国内英语教师职业倦怠的研究涵盖了不同教育阶段的教师。我国英语教师职业倦怠研究主要集中在高校、高职高专阶段,这是因为从调查研究来看,我国中小学英语教师职业倦怠程度不重(龚彦知2014),而高等教育阶段英语教师职业倦怠整体较为严重。

(三)研究内容

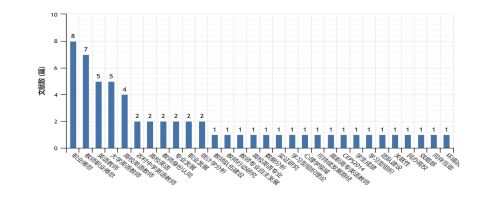

我国英语教师职业倦怠研究大体涵盖28个主题(见图2)主要以“(教师)职业倦怠”、“英语教师”、“大学英语教师”、“高校英语教师”为主题。研究内容主要分为造成英语教师职业倦怠的因素、应对策略,近年来逐渐有学者从积极心理学、中介效应、教师自我效能感等不同视角研究“英语教师职业倦怠”。下文将重点回顾英语教师职业倦怠的影响因素、应对策略,以及缓解策略。

图2近十年英语教师职业倦怠研究主题

1.影响因素分析

我国经济迅猛发展,对人才的要求不断提高,高质量人才的需求不断提升,教育改革、课程改革也在不断深化。与此同时,我国人口基数愈加增长,群众对学习的重视程度不断提高,使得在校生人数增长迅速。至此,多方面原因造成了英语教师职业倦怠的现状。我国学者主要从社会层面、学校及管理层面、教师个人三个方面进行了研究与探讨。

(1)社会因素

一是社会期待过高。所检索的文献中有8篇(占比22.3%)文献明确提到了影响教师职业倦怠的社会因素之一是社会期待过高。从古至今,我国流传着“尊师重教”“一日为师,终生为父”的理念,社会对教师期待较高。过高的社会期待加重了教师的情感负担。

二是对高职高专、高校公共英语教师认可度不高。从社会层面来看,大众对高职高专或高校公共英语教师认可度不高(王相顺等2020),对高职英语、公共英语不够重视。高职高专教师的社会地位和经济地位上处于弱势,加之社会媒体营造的舆论,使得大众对高职高专教师评价不高。高职高专扩招,学生生源欠佳,许多学生对英语学习并不认真,认为只须完成学分即可。以上因素导致了高职高专英语教师职业倦怠。

(2)学校及教育管理部门

评价机制存在片面化、缺少人文关怀。胡新梅(2016)通过调查分析发现学校”对英语教师的人文关怀不够重视,片面追求量化考核标准的执行,片面追求英语过级率的提升,片面追求英语教师的科研数量和质量”,忽视了教职工的需求。组织上不合理的管理、不完善的评价机制对教师职业倦怠产生了负影响(李志艳等2014,龚彦知2014,王相顺等2020)。

学校扩招,工作负荷过大,缺乏有效的系统支持。我国各级学校学生人数与日俱增,学校扩招满足社会需求,然而高校扩招后导致的班额增加、生源基础水平参差是造成英语教师职业倦怠的又一原因。尹山鹰(2011)认为教师在教学过程中不仅要备课,还要制定各种计划,同时还有繁杂的工作、评比、会议,导致英语教师超负荷工作,身心状态渐衰。胡晓榕(2014)认为许多地方高校并缺少成熟的教师科研教学评价制度。扩招导致师生数量配比增大,生源水平参差不齐,使得英语教师的身心衰竭,也极易发生人格解体。

(3)教师个人

我国研究者在对教师个人情况进行研究时,主要从教师性别、年龄、教龄、婚姻、职称等方面进行调查分析,不同情况的英语教师职业倦怠情况有所不同,通过分析归纳,影响教师职业倦怠的个人因素可分为“职业定位不明确”、“科研压力大”、“工作时间长,任务重”、“生活与工作无法兼顾”“个人特质”几方面。

职业定位不明确。学者夏纪梅(2012)指出,“大学英语”是从”公共英语”改名得来,其性质就是一门公共课,而非专业课。长此以往,这门课的归属问题处在争议中,教师也无法清除自身定位。受此问题困扰的不仅是普通高校英语教师,高职高专英语教师也常常无法清晰对自身进行定位,身份认同感无法得到满足,使得教师成就感降低。

科研压力。科研压力造成职业倦怠的英语教师人群主要集中在高校,高校考评中需考查教师科研水平。在当前高校教师考核中,科研能力占据主导地位,论文、专著、课题等方面成果成了教师评定的必备条件,英语教师不仅要完成高负荷的日常教学工作,还必须按时按质按量地完成科研任务。

工作时间长,任务重;付出与收获不成正比。通过分析学者们的调查研究,“工作时间长,任务重”这一因素主要出现在中小学英语教师身上,主要由中小学教学与管理机制产生,中小学教师除了进行日常课堂教学,还需对学生进行管理、课后辅导、备课,以及有多种不同的非教学相关事项要求教师完成。部分中小学教师需要担任班主任,这无形中增加了教师的工作时长,加重了任务。高校规模扩大也给高校英语教师带来的超负荷工作量(包相玲2016)。这些因素使得教师职业情感有所衰竭,加重职业倦怠感。

2.应对策略

(1)提高社会支持,重视英语教学。

教育发展的大前提是社会的支持,从思想观念、精神支持到政策支持、经济支持等,英语教师的职业倦怠才能够在一定程度上缓解消除,增强英语教师职业幸福感。当前社会总体重视英语学习,但对于高职院校的英语教学未得到足够重视。学者王相顺、王向阳(2020)通过分析建议地方政府出台相关政策深化产教融合,加强校企合作,促进学校与社会企业之间的交流合作。

(2)学校及教育管理部门

教育教学管理部门是教师职业发展的保障,在教师发展中承担着重要的指导、规划与调节作用。因此教育教学管理部门应创设良好的教学环境,健全合理化、人性化的评价机制,为英语教师发展创建平台,从而缓解英语教师的职业倦怠。

健全合理化、人性化的评价机制。我国教育课程改革不断发展,大学、中学、小学英语课程改革不断深化,与此相伴而来的是教师教学评价改革。学者李宜娟、张景焕(2020)从环境影响角度提出建议,在学校职称评审、评优评奖的科研条件方面适当考虑英语教师的职业特点,为教师发展预留空间,以减少焦虑情感。学者王相顺、王向阳(2020)提出应健全高职高专英语教师职业评价体系,增加外出进修项目,全面优化评价体系。

(3)教师个人层面

职业倦怠是因长期处于某种工作,压力过大而产生的疲惫状态,由环境影响内心。内因决定外因。从教师个人来看,缓解或消除职业倦怠,要从自身内心先开始。

认识自我,提升自我效能感。教师个体层面上,首先认识了解自身心理状况,正确对待影响工作、生活的消极因素,而不是将消极情绪当作毒蛇猛兽。同时,要增强自我批评性的反思,进行积极归因,提高自我效能感。在日常中,学会平衡工作与生活,从而缓解职业倦怠感。

四、英语教师职业倦怠研究的不足与启示

(一)英语教师职业倦怠研究的不足

对2011—2021年国内英语教师职业倦怠研究文献的梳理发现,我国关于“英语教师职业倦怠”相关研究从开始的简单探讨,到研究分析成因、提出应对策略。近年来我国学者尝试从积极心理学、环境因素、教师认同、中介效应等多方面、多视角探索“英语教师职业倦怠”领域。目前相关研究取得一定的进展,但在研究对象、研究深度与广度方面仍有不足。

第一,研究对象主要集中在高校英语教师,对中小学英语教师关注较少。2021年7月,教育部正式公布实行“双减”政策,对中小学教师有了新的要求,如需增加课后服务。这对中小学英语教师的工作时长、任务量产生直接影响,这是否会对英语教师职业倦怠产生影响,值得学界研究者关注。

第二,研究焦点集中,缺乏不同视角研究。通过分析发现,所筛选的文献大多在讨论英语教师职业倦怠的影响因素,探讨应对策略,只有少数几位学者在探讨特定因素与职业倦怠之间的关系,如环境因素与教师职业倦怠之间的关系(李宜娟2020)。同时,研究缺乏不同视角,目前主要教师职业倦怠的现状、影响因素等入手,2020和2021年发表了四篇从不同环境因素、积极心理学、专业学习共同体等不同视角研究“英语教师职业倦怠”的文献。因此,学界研究者们可从不同视角探讨英语教师职业倦怠。

(二)英语教师职业倦怠研究的启示

1.教师评价多元化、具体化,人才管理人性化

2021年全国教育工作会议提出:“加强教师队伍建设,夯实高质量发展人才支撑”。因此,对于教师评价应多元化,具体化,不可简单套用其他领域的评方式。教师是活生生的人,具有自身的情感。教育教学是一项情感劳动。对人才的管理应人性化,充满人文关怀,让教师成长在阳光下。

2.关注教师心理健康状况,建设良好的教学环境

在社会愈发重视教育教学的背景下,家长、学校领导过于功利,更关注学生成绩,以分数、升学率评判教师的成绩,忽视教师背后的付出,使得教师的职业倦怠愈发严重。高等院校考评教师将教师的科研、专著、课题等简单量化,加重了英语教师的科研压力。因此,社会各界应多关注英语教师的心理健康状况,创设良好的教学环境,保障充分到位,提供专业发展的平台。

3.教师自身提高专业素养,提升自我效能感

内因决定外因,英语教师职业倦怠缓解的核心是教师的自我认识,自我调节。英语教师首先要清晰认识自我,认识本职业,合理归因,认同教师身份,做好职业定位。继而,时时更新自我,积极提升专业素养和教学能力,增强人际沟通,从不同方面缓解或消除职业倦怠。

五、结语

本文对2011—2021年核心期刊上“英语教师职业倦怠”的相关文献进行了定量统计和内容分析。研究结果显示:英语教师职业倦怠研究文献发文量呈波动式发展趋势;研究对象主要集中在高校英语教师方面;研究内容集中在英语教师职业倦怠的影响因素和综合应对策略。

2018年全国教育大会以来,我国出台多项利好教师发展的政策,充分说明国家对教育教学、对教师发展的重视。教育是社会发展的前提,教师是教育教学实施的关键者。因此对教师发展的研究值得学界学者进一步研究,未来关于“英语教师职业倦怠”研究可从不同因素与教师职业倦怠之间的关系进行研究,也可从不同视角、纵向深入研究方向进一步探讨英语教师职业倦怠。

【参考文献】

[1] Maslach C,Schaufeli W B & Leiter M P. Job burnout[J]. Annual Review of Psychology,2001,( 52) : 397- 422

[2] 尹山鹰.大学英语教师职业倦怠现象探讨[J].外国语文,2011,27(S1):140-142.

[3] 王相顺,王向阳.高职英语教师职业倦怠的成因与改善对策[J].教育与职业,2020(03):91-94.

[4] 胡新梅.积极心理学视域下高校英语教师职业倦怠与疏导[J].教育与职业,2016(19):115-117.

[5] 李志艳,金吉华.职业倦怠视角下高职英语教师的专业发展策略[J].职业技术教育,2014,35(32):78-79.

[6] 龚彦知,何周春.关于中学英语教师职业倦怠的调查与研究[J].中小学英语教学与研究,2014(4):56-60.

[7] 胡晓榕.地方高校青年英语教师职业倦怠现状及对策分析[J].中国成人教育,2014(19):115-117.

[8] 夏纪梅.新时期大学英语教师发展的难点与出路[J].外语教学理论与实践,2012(02):6-8.

[9] 包相玲.高校英语教师职业发展中的倦怠成因与对策探究[J].中国成人教育,2016(06):147-149.

[10] 李宜娟,张景焕.环境因素对高校英语教师职业倦怠的影响[J].教育科学,2020,36(02):71-75.

作者简介:潘炜杰(1996—),女,汉族,籍贯:广西桂平,学历:硕士在读,研究方向:课程与教学,单位:广西师范大学。