0 前言

我国的煤炭资源目前仍主要采用井工开采的方式采掘,煤岩层赋存环境复杂多样且井下生产条件恶劣低下,井下需建设包括通风、排水、防火等超过60个子系统,经过近几十年的创新发展,矿井各系统经历了由机械化至数字化的飞跃发展。然而,我国大部分矿井各系统之间的信息化联系程度还较低,仍缺乏核心协调控制的智能化关键要素[1]。

国家《煤炭工业发展“十三五”规划》等相关政策出台,明确提出要加强我国各大矿业集团科技创新的力度,尤其是要加快智能化矿山建设的步伐,早日实现井上下协同联合管理生产[2,3]。据此,为响应国家号召,各矿业集团需加工作重心转移到智能化建设上来。

1 智能化矿山建设必要性

(1)实现企业宏观管理、保障安全生产、科学决策支持

智能化矿山借用动态精确的地理空间服务,可以在信息管理平台集成展示煤矿井下生产、资源、安全等方面的实时状态,这可以为矿井决策管理层提供清晰的决策思路,保障矿井安全有效生产。

(2)加强技术科室与管理层之间的数据共享

智能化矿山建设不仅对于管理层的决策支持具有重要作用,对于生产内部各专业部门之间也具有广泛的应用需求。当前,国内大部分矿井在智能化矿山建设过程中,生产部门之间及与上级管理部门之间缺乏数据共享化、数据动态化、数据通畅化等综合联动机制,亟需建设统一的智能化平台,通过远程视频进行现场情况决策,提升决策效率,通过各种数据手段与分析方法提高管理水平,建立健全各种图表,降低决策所需整理数据的工作量[5]。

(3)规范和带动管理创新的重要途径

智能化发展不仅是企业发展强有力的技术支撑,从发展趋势来看,必将进一步引发企业管理方式的深刻变革。上至煤炭企业下至地方矿井的管理工作均是集专业、知识、劳动于一体的密集型领域,其中涉及到地质、测量、穿孔、爆破、采掘、运输、机电等各类专业知识,而煤矿安全涉及生产的方方面面,井上下任何节点出现问题都会联动其他节点、工序出现潜在危险。通过智能化矿山建设,基于先进的标准化体系和信息化平台,煤矿多部门、多层级的管理可以实现实质性的创新,并能不断提升煤矿安全生产管理水平、规范管理行为[6]。

2 现存问题

目前,国内部分煤矿在信息化、自动化、智能化的发展道路上做了不少成果,但是存在整体规划不明确、技术标准与规范不健全、平台支撑作用不够、技术装备保障不足等问题,具体表现为:① 体系标准不完善,外部企业未标准化,集成商矿井认知差异化,造成矿井不同部门间信息化板块具有分裂性,不能互相兼容。② 信息化设计不达标,不能匹配矿井管理方式的前沿性,造成专业维护人员的设置及人员素质与信息化系统运作不协调,难以实现常态化。③ 综合调度展示实用性与科学性不足,实现设备运维管理、安全、救援管理等指导还应再提升。④ 数据交互性不足,造成整个矿井的信息化分析决策、联动等需求与集成商、设备供应商割裂,系统集成信息化功能低于设备本身信息化水平,数据共享交互性不通畅,系统融合深度不足。⑤ 人才储备短缺。建设智能化矿井系统缺少复合型人才,整个体系建设均离不开设计、研发、操作、维护人员。从初期设计到工程建设到后期维护应设立专业技术人员岗,这样不仅可以培养一批先进技术人员,又可以避免资源重复投入。

因此,为加快煤矿智能化建设整体进度,为智能化建设提供整体指导,亟需为煤矿智能化建设探索一条新的思路。

3 智能化矿山建设思路[7]

(1)信息基础设施建设

协同发展网络信息系统和计算中心,将数据的输送通道和运用通道贯通,统筹安排网络平台和信息安全模块,确保平台内外数据安全传输和利用有盈余空间,并提高人员在网络和数据方面的保护意识。

推进大数据服务平台的基础建设,加强矿井数据在采集过程、输出过程、存储过程和访问过程的接口标准化建设。基于平台功能,建设包含采煤机等相关设备、工艺技术、安全管理及其他方面的仿真模型和矿业领域技术人员科学知识,逐步形成模型库和知识库。

建设智能化管理中心,整合矿井地勘系统、掘进系统、开采系统及运输系统等,实现各系统智能化集成设计,达到矿井不同部门及管理层在数据方面的交互性、集中应用性及提供决策支持的目标。

(2)地质保障系统建设

分析矿井地质资料及建设工程资料,将其背后数据进行多维度整合,结合地质数据反演、地勘数据智能化升级等方式及健全的智能化探测器等设备,创建基于动态数据自动迭新的地质与工程资料互补模型,达到矿井地质信息在井上透明化的目标,并能适应新条件下智能化采掘的要求。

(3)掘进系统建设

应统筹规划确立符合矿井掘进工艺及复杂地质条件的掘巷技术及设备,并建设安全可靠的辅助系统,满足工作面掘进和支护平行作业,在此基础上,引进智能化测量、巷道断面自动截割成形、自动锚护等技术与设备,实现智能感应、自动决策与控制的能效,满足矿井降低工人数量及劳动强度的需求。

(4)采煤系统建设

以不同采区、不同工作面传统开采参数及煤岩层赋存情况为参照,建设基于工作面采煤机自调节割煤、液压支架自调节支承顶板、顶板煤体智能化放顶、刮板机自调节运煤等智能化技术的采煤工作面,并建立不同智能化设备之间的协调联动机制,创建少人化、无人化、安全化、高效化的生产一线。

(5)主煤流运输系统建设

针对采用传统胶带运输机进行煤炭运输的矿井,应在单机自控、多机联控、远程集控、故障自动报警、大体积煤块识别方面对胶带输送机进行智能化升级,保证煤炭安全高效运输;采用主井箕斗提升煤炭的矿井,要在提升速度及重量、装卸载功能、与煤仓智能化联动等方面进行智能化升级,同时实现主井提升的智能化远端操作功能。

(6)辅助运输系统建设

针对担负井下人员及材料运输的轨道、猴车、电瓶车、无极绳绞车及单轨吊等交通要素,矿井应引进其他领域的智能定位、集中调控的智能化平台,实时掌控不同班组人员及材料的合理运输与分配,运用“智慧大脑”智能规划井下不同区域设备的运行路径,减少人员上下班及物料运送时间,达到高产高效的目的。

(7)通风与压风系统建设

通过构建井上智能通风监测软硬件与井下通风设施(包含风速仪及自动通风装置、传感器等)一体化系统,利用通风设施智能感应风流状态并以数据的形式反馈至井上,实现对风流参数的精准把控。其次,矿井通风系统不仅要实现主通风机及局部通风机的远程操控功能,还要实现与包含压风系统在内的其他系统联动控制,达到解放人力资源及通风灾害智能预防规避的目标。

(8)智能化园区与经营管理系统建设

统筹整合园区的安防、访客、停车、会务管理、考勤、物流、仓储等各业务子系统,进而形成全面感知、信息实时互联、提供分析决策、自主学习预测、协同综合控制的智能化园区管控系统。

4 智能化采煤系统建设方案

4.1煤岩智能探测

(1)建设方案

煤岩智能探测系统与采煤机高度集成。系统为单通道系统,天线体内部配备1对收发天线、1个采集卡、1个无线网卡和1个控制单元,结构如图1所示。单通道系统完成数据采集和处理、识别后,通过无线网卡与采煤机建立通讯,并将探测结果和位置信息传输给采煤机系统。

针对综采面环境和割煤机条件,为实现对当前切割面顶板煤岩界面、下一切割面顶板煤岩界面的探测和识别。

系统分析矿区煤岩的物理参数,通过煤岩层位的快速实时跟踪与自动识别算法,实现煤岩界面智能识别功能。根据天线的位置参数信息,建立雷达天线与煤岩层位投影关系模型,应用煤岩层位的信息提取技术,实现位置数据与煤层高度数据的关联匹配。输出结果的所有高度坐标的零点以采煤机底部刮板机所在平面为准。

图1 矿井煤岩智能探测系统示意图

(2)预期效果

可实时捕捉1m内的煤岩界面信息并判断采煤机割煤割岩状态,从而能够及时有效的调整滚筒的高低调节策略,为实现矿井智能化开采提供有力的技术支持。

4.2基于测量机器人和惯导的测量网络

(1)建设方案

1)测量机器人系统

测量机器人主要由高精度陀螺寻北仪、自动全站仪、自动整平装置、工控机、电源组成,能实时定位测量采煤机机身棱镜目标点大地坐标,通过计算处理单元将棱镜大地坐标传递给采煤机机身的惯性导航设备,从而对惯性导航设备进行坐标自动修正和校准,同时也会将信息传输给基于TGIS三维透明化工作面的智能开采与安全管控平台,实现对井下设备的绝对坐标定位功能。

2)惯导定位系统

高精度惯性导航装置是基于惯性导航器件设计的一款专门应用于矿井综采工作面测量采煤机的位置和姿态的精密测量设备,其不易受到干扰,是一种自主式导航系统,可实时提供高精度物理信息。导航装置会将采煤机的大地坐标实时传输给智能开采与安全管控平台,能达到获取采煤机精准坐标的目的。

3)大地坐标测量网络

以各采区工作面的实际地形数据为原始资料,通过布置在工作面的测量机器人之间协同工作形成测量机器人网络的方法,测量网络获取固定目标点和移动目标点的大地坐标,同时可以为基于UWB的融合通讯定位系统提供大地坐标基准。

(2)预期效果

采用三台测量机器人配合一台惯导达到工作面精确大地坐标测定,同时融合转换通讯定位系统相对人员和设备位置坐标,形成工作面精确测量定位及导航系统。

4.3 基于透明化工作面的自适应开采控制

(1)建设方案

根据工作面高精度三维地质模型,远程生成采煤截割线、直线度基线、俯仰采基线,指导复杂地质条件下的自适应割煤,通过三维透明工作面实现对设备运行参数和状态的可视化动态展示。每刀截割线的自动生成和普通记忆截割的本质区别是通过精细的工作面煤层三维模型,按照采煤机截割深度,自动生成每刀截割线即煤层顶底板剖面线。

(2)预期效果

利用煤机厂家提供的控制截割程序就可以实现按照预定截割线自动切割。

4.4 基于TGIS智能开采控制平台

(1)建设方案

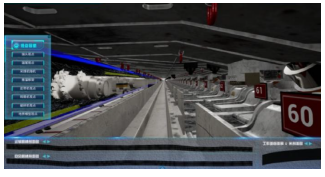

1)工作面设备建模

三维模型以设备图纸和现场照片结合的方式按照真实尺寸最大限度对采煤机等设备进行建模,并将工作面三维场景透明化,为后续数据驱动及工作面工作状况仿真打下基础,如图2所示。

图2综采设备建模

2)实时数据接入

工作面设备接入包括两个方面的内容,一是工作面安全监测和人员定位数据,二是设备实时运行数据,如图3所示。

工作面安全监测和人员定位数据平台接入工作面环境监测数据、顶板监测数据和人员定位数据。安全监测数据显示到对应的传感器模型上,人员定位数据则在场景中以虚拟角色的方式进行展示,并保持虚拟角色的位置和人员定位数据一致。

通过MOTT协议获取工作面电液控系统中实时运行数据,主要包括采煤机滚筒开停、采煤机摇臂的姿态、每台支架推移行程、前护帮伸收状态、刮板运输机的开停状态、皮带机开停状态、转载机开停状态、破碎机开停状态等。设备实时运行数据可通过点击设备进行查询,且场景中设备运行状态要实时数据保持一致。设备的编号、型号、规格等台账数据提前录入系统中,点击设备时通过属性表的方式查看。

图3 工作面设备数据接入

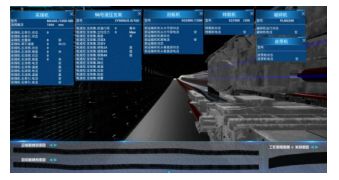

3)工作面工况状态仿真

依据井下真实生产情况动态更新工作面的位置,依据电液控系统实时运行数据驱动场景中三维模型,依据安全监测数据及传感器位置生成三维场景中传感器模型并显示对应的监测数据,依据人员定位数据实时更改场景中虚拟人的位置,实现透明仿真工作面与井下生产现场动态情况保持一致,如图4所示。

图4 设备工况仿真

(2)预期效果

在正常生产过程中,通过液压支架自动跟机、采煤机基于工作面高精度地质模型规划割煤技术,结合设备、工作面相关数据,实现井上下中央控制台对智能化设备的远端操作,全方位监测设备及人员,并尽最大可能的降低人力成本及劳动强度,保证设备及人员处于安全状态。

5 结语

通过智能化示范矿井建设,可以为煤矿安全生产技术管理提供先进的技术手段,改进现有信息化的落后管理模式,不仅能促进企业的安全生产,而且能极大提高各部门的办公效率,进一步提升力企业安全生产运行的健康状态,从而达到企业降本增效的目的,产生一定的经济效益。

[参考文献]

[1] 袁华. 推进智慧矿山建设打造安全高效智能化矿井[J]. 中国煤炭工业, 2022(07): 80-81.

[2] 陆小康, 张晨. 智慧矿山建设研究与探索[J]. 煤炭科技, 2022, 43(01): 23-26.

[3] 杨小利. 5G技术的“智慧矿山”建设研究[J].智能城市, 2021, 7(23): 99-100.

[4] 孙春升, 宋晓波, 弓海军. 煤矿智慧矿山建设策略研究[J]. 煤炭工程, 2021, 53(02): 191-196.

[5] 曹胡友. 大柳塔煤矿智慧矿山建设的探索与实践[J]. 内蒙古煤炭经济, 2021(02): 159-160.

[6] 李宪英. 智慧矿山建设架构体系及其关键技术探讨[J]. 中国金属通报, 2019(12):65+67.

[7] 王国法, 王虹, 任怀伟, 赵国瑞, 庞义辉, 杜毅博, 张金虎, 侯刚. 智慧煤矿2025情景目标和发展路径[J]. 煤炭学报, 2018, 43(2): 295-305.

作者简介。徐继武,1976年12月出生,男,安徽省亳州市人,大学本科毕业,工程师职称,从事智能化矿山建设。