胆囊结石是消化系统极为常见的一种临床疾病,主要临床表现为反复的右上腹疼痛、发热、感染以及黄疸等。患者在罹患该疾病之后,将会对患者的日常生活以及生命安全带来严重的负面影响[1~3]。尽早的诊断出该疾病,可以有效的提高该疾病的治愈率,超声影像具有经济、简单、显示率高等特点,基于这样的情况考虑,本文探讨了非典型结石性胆囊炎患者应用超声检查的诊断效果,具体报告内容如下:

1临床资料与方法

1.1临床资料

选取我院接收的42例非典型结石性胆囊炎患者,本次实验研究的时间范围为2015年10月~2018年10月,患者的性别分布为:男性患者32例,女性患者10例,年龄分布在24~69周岁之间,平均年龄为(50.24±6.84)周岁。

纳入标准:(1)所有非典型结石性胆囊炎患者家属均知晓了本次实验研究的全部内容并签署了知情同意书。(2)所有患者均已被确诊为相关疾病,诊断标准为手术以及CT证实。

排除标准:(1)非典型结石性胆囊炎患者当中的一般资料不全者。(2)拒绝加入本次实验研究者。

1.2方法

采用彩色超声检测仪对患者进行检测,探头频率设置为2.5Hz,3.5Hz,在检测之前,确保患者的空腹时间超过8小时,将仪器探头移至患者的右上腹季肋区以及由肋下之间进行横扫、纵扫以及斜方位扫查,判断患者的胆囊以及胆管。如果扫查不清晰的时候,让患者饮水充盈胃肠再次进行检测。

1.3统计学分析

本研究将所有非典型结石性胆囊炎患者的相关数据录入SPSS 22.0软件之中,计量资料比较实施t检验形式校准,对比表述方式为(均数±标准差)。计数资料通过X2检验形式校准,检验表述方式为(n/%)表示。P<0.05作为本研究统计学意义校准基线。

2结果

2.1超声诊断的表现分析

胆囊内充满结石,胆囊形态与轮廓发生变化,胆囊的液性透声腔消失。对于较大颗粒,沉积较厚的泥沙样结石,根据胆囊后壁分布的强回声带,伴随体位进行改变。对于胆囊颈部结石,超声表现为出现靶环征,当胆囊颈部结石嵌顿时,表现为胆囊肿大。

2.2超声诊断结果与手术结果比较

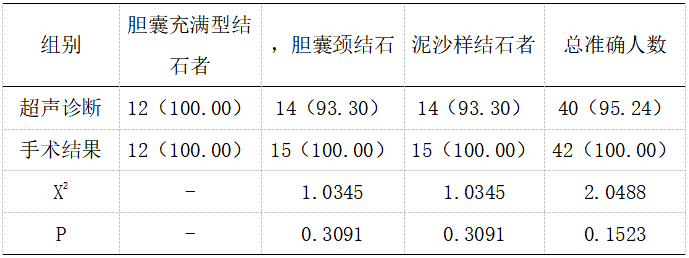

经过病理手术检查发现:胆囊充满型结石者12例,胆囊颈结石15例,泥沙样结石者15例。超声诊断结果如图1所示。

表1:超声诊断结果与手术结果比较[n/%]

3讨论

胆囊结石是我们国家极为常见的一种疾病,该疾病的形成原因较为复杂,目前临床医学界主要认为该疾病的发病原因为胆汁的成分与理化改变。胆汁中的胆固醇一般会呈现出过饱和状态后沉淀出结晶而形成的结石。一般来说结石的性质主要以胆固醇结石较为常见。如果不及时的对胆囊结石这一疾病进行治疗,将会让患者的疾病进一步的恶化,更有甚者,可能威胁到患者的生命安全以及身体情况。为此,尽早的对该疾病进行诊断是极为必要的。超声诊断是一种无痛苦、无创伤、操作简单、能够多次重复检查,超声诊断的图像显示清晰,检查结果迅速,经济。超声检查目前已经成为了胆囊结石这一疾病的主要检查方法,超声检查可以有效的判断患者的胆囊结石类型。超声诊断对于结石性胆囊炎的诊断具有一定的准确性,诊断准确率高达95.24%,但是在实际诊断的过程当中,仍然存在着漏诊以及误诊的现象,对其原因进行分析,可能是由于患者的结石小及泥沙样结石,光团以及声影不明显。胆囊结石长期对胆囊壁的刺激可引起胆囊壁炎性改变,超声显示胆囊壁的回声较强,因此可能产生误判[4~6]。

经过本次实验研究可以明确的得出结论:非典型结石性胆囊炎患者经过超声检查的检查效果良好,超声检查可以在非典型结石性胆囊炎诊断中进一步推广应用。

参考文献:

[1]彭亚琴,鄢薇,杨柳,李瀚旻.超声造影对肝硬化低回声非典型肝血管瘤的诊断价值[J].中国当代医药,2019,26(25):155-158.

[2]孟丹.超声在非典型结石性胆囊炎诊断中的应用价值[J].心理月刊,2019,14(16):194.

[3]曹纯霞, CAOChun-xia. 超声检查在非典型结石性胆囊炎诊断的临床分析[J]. 安徽卫生职业技术学院学报, 2015, 14(4):40-41.

[4]申岩. 超声诊断胆囊炎胆结石的临床探讨[J]. 世界最新医学信息文摘, 2016, 16(34):139-140.

[5]潘天力. 108例胆囊炎、胆结石超声诊断临床浅析[J]. 中国保健营养, 2012, 22(22):5054-5054.

[6]Karolina Kuchniak,Edyta Wyszogrodzka,Stanisław J. Chrapusta,Magdalena Czarna,Magdalena Michalak,Adam Płaźnik,Paweł Krząścik,Paweł Mierzejewski,Ewa Taracha. Using anticipatory and drug-evoked appetitive ultrasonic vocalization for monitoring the rewarding effect of amphetamine in a rat model of drug self-administration[J]. Behavioural Brain Research,2019,376.