前言

建国以来,中国竞技体育系统的构架基本建立在苏联传统竞技体育模式的基础上,即在社会主义计划经济结构框架下的专业队系统。勿庸质疑,在中国社会主义建设初期这个特定的历史时期,在国家计划经济的统一调控下,专业队的竞技体育模式便于集中相对较少的资金,借助于业余体校、省市专业队、国家集训队的一条龙体制,集中全国优秀的体育人才,从而达到攀登竞技体育高峰的目标。半个世纪过去了,中国竞技体育一次又一次在世界体育历史上书写辉煌。在新世纪开始的雅典奥运会上,中国体育代表团的三十二枚金牌将中国竞技体育带入世界体育强国第一集团的位置。

1运动员受教育程度

有人认为,“从80年代中期开始,优秀运动员文化水平越来越低,……我国优秀运动员在50年代是大学生,60年代是高中生,70年代是初中生,到了80、90年代则成了小学生”。

许多运动员一旦迈入体校大门就如同走上了“不归路”,放弃了学习、荒废了学业,除了自己所学的体育项目,别无所长。在第五届全国城运会期间,新华社曾组织了一次“青少年运动员文化教育现状调查”和“少年体校现状调查”。调查显示:体校学生文化学习基本被荒废,很多青少年运动员九年义务教育都没有完成,甚至有的世界冠军不会汉语拼音。

高雪峰对国内少年体校进行过专门调研。他说,体校每周至少应该安排10至12学时的文化课,但因为训练任务重,比赛压力大,所以基本上达不到这一最低要求。而且由于文化学习常常被长时间中断和耽搁,因此,“绝大多数从事体育训练的青少年,没有完成九年义务教育,始终在一个很低的文化水平上徘徊。”

据石坤对四川省优秀运动员文化教育现状的调查,研究表明,优秀运动员在接受高水平专业训练的同时,虽然接受了“学院化”的基础教育和职业大专教育,但由于办学体制与培养机制的弊端、文化学习与运动训练的矛盾等多种因素的制约,导致运动员文化素质不高,专业知识面较窄,实际受教育程度仍然偏低的情况存在。

退役滞留的运动员,多是处于竞技体育人才塔式结构的塔基和中间部位的“半成品”。统计表明,这部分运动员运动成绩不突出,文化成绩上,虽有69%的人已获得大专文凭,但与社会要求相比,实际文化水平却还很低,知识面较窄,更缺乏操作能力。这种知识与技能水平,导致他们择业时与社会偏重高学历、高素质人才的趋向形成较大反差,安置、就业困难重重。

2体育后备人才现状

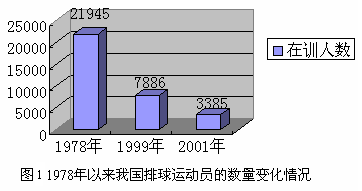

据有关资料统计,我国体育后备人才的数量在大量减少:我国竞技体育后备人才1996年有308282人,2000年为150508人,减少了157774人,约占50%。以排球运动为例,来看一下体育后备人才的变化情况。下图是1978年以来我国各级各类体校在训排球运动员的数量变化情况。

3家长对子女参加专业训练的态度

据刘志民的调查显示:华东地区(苏、闽、赣、皖)四省不同收入家庭对子女从事竞技体育的态度是:67.6%和74.3%的高收入家庭不愿意孩子从事运动训练和职业运动训练,77.5%和76.4%的中等收入家庭不愿意孩子从事运动训练和职业运动训练,65.9%和60.0%的低收入家庭不愿意孩子从事运动训练和职业运动训练。通过对上海市不同收入家庭对孩子参加运动训练的调查显示,不愿意孩子从事运动训练的家庭比例呈上升趋势,而愿意孩子从事运动训练的家庭的比例呈下降趋势(见图2)。究其原因,主要是大多数家庭期望孩子在学业上有所成就,而中国体校的文化教育长期脱离正常的教育体制,竞技体育体制的“双轨制”直接影响了体校学生正常的文化学习,他们担忧孩子学习受到影响,所以要求孩子远离竞技体育。

参考文献

1江俊世等,试论竞技体育后备人才培养的现状与对策[J],山东体育科技,2003(3):64

2刘志民等,上海市竞技体育可持续发展的社会学论述[J],成都体育学院学报,2001(2):54