脾虚泻属中医的泄泻范畴,西医称迁延性腹泻,是一种儿童常见的消化道疾病,是我国婴幼儿最常见疾病。该疾病是儿童营养不良和生长发育障碍的主要原因之一。临床上没有针对该疾病的特异性治疗,并且治疗困难。作者用中药泡脚联合中药穴位贴敷治疗脾虚泻,效果较好,报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年1月-2019年12月在西南医科大学附属中医医院儿科符合脾虚泻中医诊断标准年龄在6月至2岁的40例患儿。将40例患儿随机分为试验组和对照组,每组20例,两组在年龄、性别等方面无显著性差别。

1.2中医诊断 马融主编《中医儿科学》(4版.北京.中国中医药出版社出版,2016年.8),脾虚证的诊断。证候:大便稀溏,色淡不臭,多见食后作泻,时轻时重,面色萎黄,神疲倦怠,食欲不振,形体消瘦,舌淡苔白,脉缓弱,指纹淡[1]。

1.3纳入标准 符合上述诊断标准者;年龄从6月到2岁,孩子的监护人愿意配合。

1.4 排除标准 ⑴腹泻伴有发烧。⑵中度和严重度脱水并伴有电解质紊乱。⑶感染性腹泻。⑷疾病因素引起腹泻。

1.3方法

1.3.1对照组20例接受常规治疗,如静脉补液、口服蒙脱石散剂、双歧杆菌等。10日为一疗程。

1.3.2试验组用中药泡脚后中药穴位敷贴。

1.3.3中药泡脚选用不同比例白胡椒、小茴香,艾叶、苍术。⑵将中药加水2000ml,加热煮沸20分钟后,将药液倒入盆内,待药液降温后(以不烫手为度),把患儿双脚及小腿浸泡在药液中注意不能烫伤患者。⑶泡洗时间:每日泡洗1次;每次浸泡10~15分钟。⑷浸泡结束后,擦干穿戴整齐,将不同比例的中药:肉桂、丁香、草豆蔻,吴茱萸共研细末,用温水将中药粉调成干糊状,涂在神阙、天枢、足三里、公孙,并用医药贴固定。每天一次,每次2小时。⑸治疗过程:一疗程为10天,治疗后评估疗效。

1.4观察指标 疗效评价标准参照2002年中国医药科技出版社《中药新药临床研究指导原则试行》评价标准。(1)痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥95%;(2)显效:中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%(3)有效:中医临床症状、体征均有改善,证候积分减少≥30%;(4)无效:中医临床症状、体征无明显改善,证候积分减少<30%[8]。

1.5评价方法(1)中医证候疗效评估标准(尼莫地平计分法):积分比={(治疗前积分-治疗后积分)/治疗积分}×100%。(2)疗效评价:总有效率=(痊愈+显效+有效)/总数×100%

2.结果

2.1统计学方法:采用SPSS19.0对研究数据的分析和处理,计数数据采取率(n,%)表示,通过x2检验和t值检验治疗前后各组之间比较,以P<0.05为显著性差异和统计学意义。

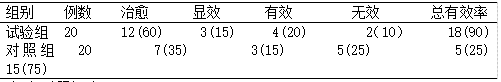

2.2两组疗效比较,试验组总有效率为90%,明显高于对照组的75%。见表1.

表1两组疗效比较(n) 注:与对照组比P<0.05

注:与对照组比P<0.05

3.讨论

3.1脾虚泻为中医泄泻的一个常见证型,中医认为泄泻多因脾胃虚弱而引起的,以脾虚湿盛为重要。对小儿健康危害极大。由于病因复杂,临床治疗难度较大。现代医学医治该病主要是纠正脱水、控制饮食、合理用药等对症支持治疗方法;而小儿常存在恐惧打针;吃药困难等。中药泡脚联合中药穴位敷贴治疗脾虚泄泻是运用中医的内病外治法,解决了小儿打针、吃药的痛苦。

3.2中药泡脚选用:白胡椒、小茴香,艾叶、苍术泡脚,该方由芳香化湿药、温里药组成。芳香化湿药具有化湿运脾作用。燥脾湿,健脾运。温里药散寒止痛,直中脾胃或脾胃虚寒证的脘腹冷痛、呕吐泄泻⑸。该方籍泡洗时洗液的温热之力及药物本身的功效,浸泡足部及小腿皮肤,药液直接浸于体表,可使药液中的有效成分有足够的时间进入体内,起到温脾暖胃,除湿止泻[7]。

3.3中药穴位敷贴选用:肉桂、丁香、吴茱萸、草豆蔻。⑴肉桂、丁香、吴茱萸属温里药,能温中散寒止痛,温中止呕,助阳止泻。⑵草豆蔻属芳香化湿药,燥湿行气,温中止呕,应用于寒湿中阻,脾胃气滞证,寒凝湿郁,脾虚久泻。

3.3穴位治法:健脾温肾,固本止泻。⑴神阙:属任脉,在脐区,脐中央,浅层有神经和腹壁脐周静脉网。深层有第10胸神经前支分支。因脐无脂肪堆积,屏障功能较薄弱,容易感受外界的刺激,所以在此用药,能够改善肠道微循环,使肠道恢复其消化吸收功能,达到健脾止泻目的。⑵天枢:属足阳明胃经穴,大肠募穴,浅层有神经及脐周静脉网,深层有腹壁上、下动脉的吻合支,有9.10.11胸神经潜质的肌支,能温阳散寒,理气健脾。⑶足三里:属足阳明胃经穴,胃下合穴,调节脾胃,健脾利湿,止泻。⑷公孙:属足太阴脾经;八脉交会穴,通冲脉,调理脾胃,健脾化湿止泻 [4]。

4.结论

两组患儿经医治后,治疗组总有效率高于对照组。中药泡脚治疗联合中药穴位敷贴治疗脾虚泄泻疗效好,简单、绿色安全,值得推广。

参考文献

[1].马融,中医儿科学: 中国中医药出版社.北京,4版,2016.8(2018.5重印):106-110

[2].高学敏,中药学: 中国中医药出版社.北京,2版,2007.1(2011.7)重印:96-97,203,205-206,237-241,249,253-254

[3].吕志平,赵春妮.基础中医学:科学出版社.北京,1版,2006,8:156,163,186—190

[4].梁繁荣,赵吉平,针灸学,人民卫生出版社,北京,2版,2012.6:12,62,64,69,151-152,284-285

[5].续海啸,迟莉丽.神阙穴与气、脏腑经络关系及现代医学认识和穴位贴敷初探[J].实用中医内科杂志,2011,25(8):37-38.

[6].陈雪,钟兰.强身保健药贴神阙穴透皮给药对气血两虚型慢性疲劳综合征患者免疫功能的影响[J].云南中医中药杂志,2012,33(3):19-21

[7].王国强,中医医疗技术手册.国家中医药管理局中医医疗技术协作组.2013普及版.226-228

[8].郑筱萸,中药新药临床研究指导原则试行〔M〕.北京:中国医药科技出版社.2002