前言

风电机组由于运行环境特殊性,发生故障机率较高,导致能效状态出现异常,不仅影响正常风电生产,还增加额外运维费用。风电机组状态监测技术收集了风电机组的不同部位和子系统丰富的信息,在机组停机或故障发生前,运行维护人员据此可以采取相应措施。当前,数据采集与监控系统(Supervisory control and data acquisition,SCADA)是目前使用较为广泛的工业软件。风电机组通常自带有采集温度、压力等物理量的传感器,再将上述信息发送至 SCADA系统,无需要额外安装设备,应用条件广泛。但不同机组的运行数据存在采样周期不同、概率分布特征呈差异化等特点,随着机组性能的逐渐退化,数据分布特征更趋复杂,这些都对数据清洗方法的通用性、精度、运算效率、稳定性以及工程适用性提出了较高要求。

现有技术对监测数据进行标准化处理,按照统一的时间间隔(选用10分钟)对不同属性的数据分别进行平均、汇总或分解,形成标准化的数据并映射至分析软件的标准化数据结构中。数据的正确清洗和标准化对数据分析结果的准确性至关重要。综上,需要一种更加可靠的监测数据处理方法,以提高异常状态辨识精度。

为了克服现有技术中存在的问题,本文提出一种基于神经网络的风电机组异常状态辨识方法,据窗口中采样点数量、分布特征以及采样点落入预测区间的数量比例,动态调整窗口大小,提高预测结果的准确性,从而提高异常状态辨识精度。

1.风电机组运行状态概述

风电机组作为风能转化为电能的重要载体,其整体结构较为复杂,风轮、轮毂、齿轮箱等结构之间耦合性较强,系统内部能量流动方向较为单一,风轮在完成风能捕获任务后,将风能转化为机械能,机械能经由主轴、齿轮箱,传递到发电机,继而形成电力。

风电机组运行状态作为评价风电设备吸收能力、传递能力以及转化能力的能力,为便于评估不同结构模块能效情况,根据风电机组构成,将能效划分为风能捕捉系统、能量传递系统与电能转换系统,通过定量分析,既可以全面掌握风电机组各个模块能效状态,为设备参数调整与管理创造便利条件,又降低了能效状态异常检测难度,精准把握风电机组异常状态基本表征,为后续异常状态检测与预警技术体系构建提供方向性引导。实现风电机组异常整体可控。

2.神经网络算法基本原理

神经网络是一种模仿生物神经系统工作方式的计算模型,由大量的人工神经元互相连接组成,能够自我学习和适应,具有自适应性、并行性、容错性等优点,在图像识别、人工智能、预测分析等方面有着广泛的应用。随着大数据时代的到来,神经网络将会持续改进和进化,成为智能时代的核心技术之一。

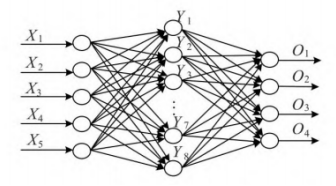

神经网络算法(BP神经网络)是一种前向网络,利用反向传播学习算法进化学习。目前神经网络算法已广泛应用于故障诊断、寿命预测、数据归类等方面。典型神经网络算法包括:输入层、隐含层、输出层。其拓扑如图1所示。

图1神经网络拓扑图

图1所示拓扑结构可知,当选取一组学习样本作为输入时,通过映射条件至隐含层,然后再经激活函数处理,反向输出到输出传播层,并在输出层获得神经元的网络输入响应;以降低实际输出和目标输出之差为优化条件,反向修正映射和激活函数连接权值,最后返回输入层。如此过程反复交替,从而实现误差的减少。

3.神经网络算法应用于异常风电机组辨识原理

构建基于BP神经网络的预测模型。初始化模型权值和阈值,将一组时序数据划分为输入数据与目标数据进行正向迭代计算,计算出预测输出值。根据

BP神经网络的输出值与目标数据之间的差,即误差修正权值和阈值。根据预测输出值与目标数据的误差,采用梯度下降法,通过反向传播不断调整权值和阈值,直到预测输出值和目标数据的误差满足要求。

将归一化处理后的时序数据输入训练完毕的BP神经网络模型,得到包括多个预测值的预测序列。以预测值中的最小值为区间下界,以最大值为区间上界。

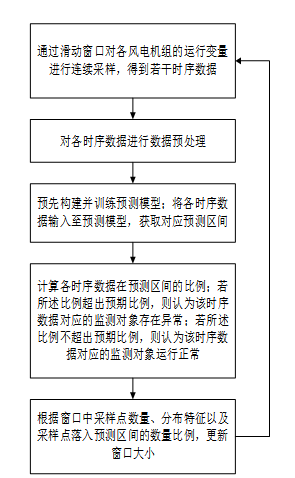

基于神经网络的风电机组异常状态辨识方法,如图2所示。

图2风电机组异常状态辨识方法

如图2所示,共分为5个环节,包括:

S1、通过滑动窗口的方式对各风电机组的运行变量进行连续采样,得到若干时序数据。运行变量具体为齿轮箱油温。在初始阶段技术人员根据经验预设一窗口大小初始值。

S2、对各时序数据进行数据预处理,如数据归一化、降噪、缺失值处理等。

S3、预先构建并训练预测模型。将各时序数据输入至预测模型,获取对应预测区间。

S4、计算时序数据在预测区间的比例;若所述比例超出预期比例,则认为该时序数据对应的监测对象存在异常;若所述比例不超出预期比例,则认为该时序数据对应的监测对象运行正常。

S5、根据窗口中采样点数量、分布特征以及采样点落入预测区间的数量比例,以判断监测对象是否运行正常。更新窗口大小并返回步骤S1。

3.1 滑动窗口大小的计算

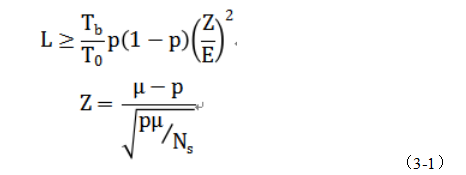

风电机组的运行变量进行连续采样时,必须通过滑动窗口进行采集数据,考虑到不同风电机组的运行数据存在采样周期不同、概率分布特征呈差异化等特点。根据窗口中采样点数量、分布特征以及采样点落入预测区间的数量比例,动态调整窗口大小,以公式表达为:

式3-1中,L表示窗口大小;Tb表示采样周期基准值;T0表示采样周期实际值;p表示落入预测区间的采样点数量与采样点总数的比值的期望值,本实施例设为0.9;E表示允许误差,本实施例设为0.1;μ表示落入预测区间的采样点数量与采样点总数的比值的真实值;Ns表示窗口中的采样点数。

3.2 时序数据预处理原则

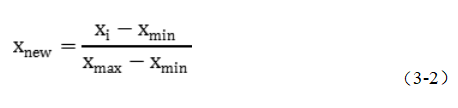

对时序数据进行归一操作,以公式表达为:

式3-2中,Xi、Xmin分别表示序列中第i个采样点归一化前后的值;Xmax、Xmin分别表示序列中的最大、最小值。

通过使用小波变换实现去噪功能,具体步骤包括:首先选取合适的正交小波基作为分解基底,之后选定要将时序数据分解到的层数k;对含有噪声的时序数据使用小波变换,分解到k层,得到k组小波系数;对分解得到的小波系数进行阈值处理,将赋值较小的小波系数置为零,同时将较大的小波系数进行一定的缩小,使之靠近零;使用阈值处理后的小波系数通过逆小波变换重构时序数据,得到去噪后的时序数据。

3.3 对应预测区间设定

将完成预处理的时序数据输入训练好的预测模型,得到多个预测值;以预测值中的最小值为区间下界,以最大值为区间上界,构建预测区间。

3.4改技术特点和有益效果

考虑到不同风电机组的运行数据存在采样周期不同、概率分布特征呈差异化等特点,本发明依据窗口中采样点数量、分布特征以及采样点落入预测区间的数量比例,动态调整窗口大小,提高预测结果的准确性,从而提高异常状态辨识精度。

4. 系统软硬件实现概述

目前风电场设备运维信息较为分散,借助统一数据支撑平台实现信息的集成和共享。本项目统一数据平台采用云边协同技术其构成包含:云、管、边、端四个部分,即云平台架构、支持边缘设备、端设备、网络管理;以微服务架构,建立以数据中心为核心的轻量级分布式开放、可扩展统一数据支撑平台,实现风电场设备从全过程数据统一存储、管理、分析和可视化展示,为风电场各类型业务应用提供数据支撑。

在本系统各个模块的各功能单元可以集成在一个处理单元/模块中,也可以是各个单元/模块单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元/模块集成在一个单元/模块中。上述集成的单元/模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元/模块的形式实现。

4.1硬件实现

对于硬件实现,处理器可以在一个或多个下列单元中实现:专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、设计用于实现这里所描述功能的其他电子单元或其组合。

4.2软件实现

对于软件实现,实施例的部分或全部流程可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成。实现时,可以将上述程序存储在计算机可读介质中或作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质。计算机可读介质可以包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质。

5.系统功能要求

应满足以下要求:

(1)统一数据平台服务层采用微服务框架

统一数据平台服务层采用微服务框架,各服务采用非直接耦合模式和基于共享库的数据耦合模式,通过平台微服务框架定义标准化的Web服务或者数据表,实现离散、模块化、可重用的服务组件之间的交互。每个服务都有独立的处理和轻量通讯机制,可部署在单个或多个服务器上,不同服务之间可相互调用。平台服务层通过应用程序接口网关对外提供服务,API网关作为所有服务请求的统一入口并路由到相应的服务,并可实现访问控制。同时服务层框架提供服务的注册与发现、心跳监测、限流、降级、熔断等功能,并提供缓存服务以避免流量风暴冲垮数据库。

(2)数据中心层采用分布式存储

统一数据平台数据中心采用分布式存储方式,实现对结构化、半结构化、非结构化等多种形态数据的存储。数据中心逻辑结构上是一个整体,但物理结构上包含时序数据库、关系数据库、文件数据库和非关系数据库等多种数据库。其中:对于从风机监控系统、风功率预测、升压站监控系统等采集的有实时计算和并发需求的数据存储在时序数据库中;对于从视频监控系统等采集的图片、视频等非结构化和海量数据存储在非关系数据库中;而文件类数据存储在文件数据库;其他数据则存储在关系数据库中。同时为满足数据共享、业务交互、数据分析等需求。

(3)数据标准化及数据编码

数字电厂的核心是实现基于数据共享、业务交互的智能辅助决策和人机协同,而数据共享和业务交互的前提则是数据的规范性和唯一性。

统一数据平台汇聚电厂各系统数据后,结合电厂实际业务需求,对统一数据平台中的数据或信息进行统一分级分类。并根据关键业务流程和数据逻辑属性,合理组织数据模型,规范数据的描述、定义、命名等,形成贴近生产实际的业务主题域和数据资源目录,贯通“数据源-数据通道-数据汇聚池-大数据处理-数据共享服务”的数据全流程。

(4)数据质量治理

统一数据平台依据数据治理校验规则,对数据获取、处理、应用等各环节进行自动化、多维度的数据质量监视、筛选和评估,包括完整性(数据是否缺失)、唯一性(数据是否有重复)、准确性(数据是否错误)、规范性(数据存储规则是否正确)、一致性(数据的数值与量纲是否存在冲突)、时效性(数据获取时间是否满足要求),形成数据质量治理的闭环反馈系统。

6、结束语

综上所述,现阶段在针对风电机组进行状态检测的过程中,其研究现状不容乐观,所以必须要针对不同检测状态进行相应的分析,进而保障我国风电机组状态检测技术的应用水平得到有效的提升。异常状态检测与预警对于风电资源开发有着深远影响,是提升设备运维管理能力重要举措,为我国风电机组的检测奠定基础。

参考文献:

[1]丁显,徐进,滕伟,柳亦兵.风电机组状态检测技术研究现状及发展趋势[J].可再生能源,2017,35(10):1551-1557.

[2]李涛涛,贾嵘,尹浩霖,董开松,党建.风力发电机组状态监测系统设计与应用[J].电网与清洁能源,2016,32(01):95-99,106.

[3]刘帅.基于实时监测数据挖掘的风电机组故障预警方法研究[J].华北电力大学(北京),2019(6):79-81.

[4]徐鹤,曹彬,岳文彦. 风力发电机组异常数据检测研究[J].中国设备工程,2021(19):334-335.

[5]于天笑.大数据分析技术在风电机组异常预测中的应用[J].通信电源技术,2019(12):187-189.

[6]陈明忠.BP神经网络训练算法的分析与比较,2010.(3)