引言

现有深圳市文化馆始建于1980年,现场馆设施老化严重,使用功能已难以满足当今公共文化服务发展的要求。为切实满足市民群众日益多样化的公共文化服务需求,市政府拟打造一座市级文化馆新馆,进一步提高我市公共文化服务水平,提升我市公共文化服务品质。

1文化馆建筑特点

作为与人民群众联系最紧密的文化馆,其建筑特征也应有一些其他文化类建筑不具备的特征。根据调研情况以及大部分县级文化馆的现状,可总结出文化馆建筑需具有以下几点特征:

1.1综合性

人民群众对于精神文化生活的需求的类型很多,因此文化馆建筑需要跟文化活动的空间需求相对应。各地因文化活动的需求不同,所设的空间应不同,但应在以下几个方面内:学习辅导、文化遗产、文化展示、表演等。文化馆舍的功能内容复杂,具有较强的综合性。

1.2地域性

文化馆建筑属于文化类建筑,应与当地文化、地理环境、风俗风貌相适应。各地的生活水平、教育资源、使用需求,使用频率千差万别,因此文化馆建筑的地域性应非常的突出。

1.3空间灵活多变

文化馆建筑的活动空间虽然可以大致分为几类,但各类活动对空间大小、尺寸的要求都不一样,因此文化类建筑的空间要求灵活多变,各空间之间的连通性好。

2设计原则与需求

2.1设计原则

2.1.1地域性原则

项目设计方案应充分考虑本地气候状况,综合考虑场馆采光、通风、防晒、节能等各方面需求。

2.1.2城市公共性原则

项目设计方案应立足于城市片区规划设计定位,加强项目与城市周边地区的互动,保障场馆内各项服务设施对市民的充分开放。

2.1.3包容性原则

项目设计方案应考虑项目功能空间使用的复合化、多样化需求,同时,适当兼顾未来功能的可扩展性,满足随时代变化的不同文化功能的使用需求,创造具有包容性的多元化的功能空间。

2.1.4以人为本原则

项目设计方案应遵循“人性化”设计理念,重点考虑老、幼人群的使用需求,合理布置无障碍设施、母婴室、公共卫生间等公共服务设施,落实“以人为本”的设计原则。

2.1.5信息化、智能化原则

项目设计方案需充分考虑场馆信息化、智能化需求,考虑新技术、新工艺、新材料、新设备等“四新”技术在场馆中的合理运用,打造国内标杆。

2.1.6安全性原则

项目设计方案应合理组织场馆人流、货运、小汽车、大巴车等多种交通流线,充分考虑演绎、参观等人流的安全疏导和疏散需求,合理布置消防通道、应急通道。

2.1.7可持续性原则

项目设计方案应注重低碳生态技术与海绵城市技术的运用,注重绿色建筑设计技术的运用。

2.2设计需求

2.2.1关于整体功能布局

项目设计方案应合理安排各项功能分区,各业务功能分区之间分区合理、相互不影响。

2.2.2关于核心功能用房

剧场、展览室、培训教室等核心功能用房设计需满足各类规范要求和馆方使用需求。

2.2.3关于场馆配套空间设计

图书阅览、文化配套运营空间等应考虑市民群众使用便利性,结合地铁、场馆公共空间布局,保持较好的公众开放性;公共卫生间和母婴室设计应满足深圳市最新政策规范要求等;文化配套运营空间需考虑简餐等餐饮配套空间。

2.2.4关于室外广场设计

室外广场是群众开展室外活动的重要场所,需满足室外演出、室外广场舞等活动需求;室外广场需结合建筑设计方案考虑室外演出舞台(固定构筑物),同时预留用电、灯光、音响等条件。

2.2.5关于专业设备需求

设计应充分考虑文化馆各类演艺设备、展览设备、培训设备、数据采集设备、录音录影设备、其他信息化设备等各类专业设备的设计需求(业务专业设备内容详见附件3)。

3深圳市文化馆新馆设计案例分析

3.1项目概况

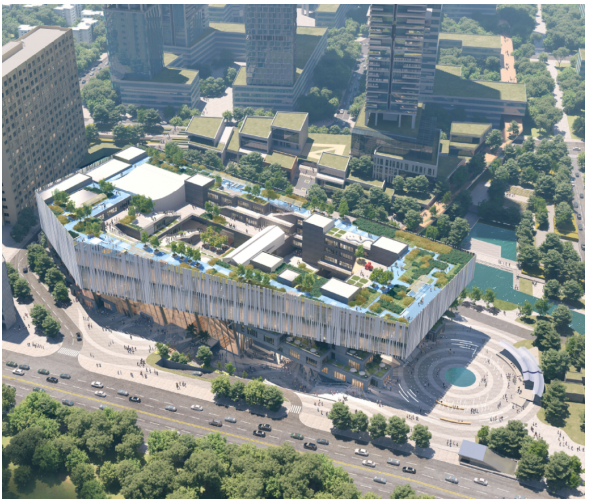

项目在民治大道和民康路两条城市主干道交界处,西邻游(油)松河,北靠平安路,南侧与东明大厦、东浩艺术中心相邻,东北角与地铁环中线5号线民治站紧邻,项目用地面积为31,367.04m2,总建筑面积暂定83,290m2。

图1项目鸟瞰图

3.2项目定位

深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)项目以“湾区中心、国内标杆”为定位,融教育、交流、培训、表演、展览、文创等功能于一体,是一座覆盖所有群体、所有艺术门类的具有公共公益群众文化服务性质的综合性文化地标建筑。未来深圳市文化馆新馆将被打造成为创新型市民文化艺术培训基地、市民参与体验休闲文艺展演中心、多门类文化艺术共享营、粤港澳大湾区城际文化交流聚集地、全市文化馆联盟数字化网络平台和群众文化艺术骨干创作创意园。

3.3设计理念

新文化馆面对的用户不是殿堂级的艺术家,而是心怀艺术憧憬的城市普通市民。本方案无意在此营造一个令人肃然起敬的艺术圣殿,相反她应该是轻松亲切、自由接地气、开放包容的精神家园,就像客家旧村里的“宗族祠堂”,日常且毫不欠缺仪式感。在这里,宏大的叙事会被解构成亲人尺度的日常生活场景,是每一个城市市民聚集交付精神寄托的场所,是城市记忆与未来的共生。

该方案希望在深圳这座高速发展的城市中,营造出一个文化之谷,提高建筑使用者的沉浸感;屋面的形式像一块块舞台幕布,与建筑一同围合出一个个不同的活动发生场所;公共广场结合场地条件,户外广场与户外剧院结合河边景观营造出对市民友好的氛围,也为更多公共活动的发生提供了可能性;屋面之下是文化的海洋,不同功能合理布置在流线两侧使得人们能完全地徜徉在文化的海洋之中;由于建筑功能多样,建筑的布置方式更像一座迷你城市,不同的使用人群能轻松地找到他们的目的地,同时也能聚集在"城市”的“文化广场”之中。

3.4建筑功能布局

建筑功能根据文化部国家一级文化馆建设功能进行设置,着重考虑文化馆全年龄段使用人群的公共服务空间与功能空间的匹配度,在馆内功能规划和设计上更加注重实用性,体现群众性,最大化满足市民群众的文化艺术需求。

表1功能分区指标表(参考)

3.4.1演艺活动区

1座1200座综合剧场、1座500座先锋实验剧场(兼音乐厅)。演艺活动区域需设置独立出入口,进行独立运营管理,建议对外运营时间为早9:00至晩10:30。

3.4.2交流展示区

包括多功能演艺报告厅、数字化美术书法摄影展示厅、艺术展览厅、大师会客厅(兼馆史陈列室)、可拼装展厅、多媒体互动数字文化体验区、共享储存区。交流展示区域应与其它对外服务功能空间进行独立管理,建议对外运营时间为早9:00至晚9:00。

3.4.3辅导培训区

包括静态培训教室、国学堂、舞蹈室、器乐室、戏曲室、合唱室、媒体室。辅导培训区域应与其它对外服务功能空间进行独立管理,建议对外运营时间为早9:00至晚9:00。

3.4.4艺术图书阅览区

包括艺术图书陈列区、艺术图书阅览区(兼书吧)、艺术图书,储存区、音视频赏析室和自习教室。艺术图书阅览区域应与其它对外服务功能空间进行独立管理,建议对外运营时间为早9:00至晩9:00。

3.4.5文化服务配套

包括文化志愿服务站用房、文化配套运营空间,其中部分文化服务配套空间应尽量24小时对外开放。

3.5演艺活动区

3.5.1综合剧场

综合剧场是馆内综合性演绎场所,功能定位为中型甲等剧场,满足举办大中型群众文艺综合演出、承办各级群众文艺赛事(国家级、省级)、举办示范性文化艺术活动、综合性业务培训(大师班等)的功能。综合剧场演出舞台具备多功能变化可控性。

3.5.2先锋实验剧场

先锋实验剧场主舞台宽24.4m,深20m,两侧侧舞台与主舞台同深,采用不对称设计。台唇区域共约68m2,其中升降部分39m2。先锋实验剧场是小型演绎剧场,为无扩音系统的音乐厅,能够承办原生合唱、钢琴、声乐、乐器、大师讲座、先锋话剧等类型的演出,为文化馆现代舞创客厅,兼为音乐厅,观众席座位数为500座。

3.6交流展示区

3.6.1多功能演艺报告厅

多功能演艺报告厅为500座,是文化馆重要的小型排演、报告空间。能够满足电影放映、会议报告、T台表演、颁奖礼等多项功能。多功能演绎厅应设置电动T台,同时设置电影放映系统,以满足相关文艺电影的展映要求。

3.6.2数字化美术书法摄影展览厅

数字化美术书法摄影展览厅主要为以数字化显示屏技术实现绘画、书法、摄影、大型纟宗合类美术及雕塑作品的展览。

3.6.3艺术展览厅

艺术展览厅是为文物、非遗文化遗产、本土艺术等展览提供展岀空间,推进民族民间文化艺术遗产保护工作。该展览厅含非物质文化遗产展示表演和体验空间。

3.6.4大师会客厅(兼馆史陈列室)

大师会客厅(兼馆史陈列室)是为大师名人现场交流、见面签名、问答等交流活动提供空间,举办艺术沙龙交流活动空间。

3.6.5可拼装展厅

拟展出大型动漫、卡通、雕塑、科技模型类等群众喜爱的展品,室内布展将根据展览主题进行灵活更换(净高应不低于8米,位于建筑首层)。

3.6.6共享储藏区

储藏区是交流展示内的展品储藏使用,不对外开放,应与其他功能区域独立分开,同时考虑布展及业务工作需要,应与交流展示区其它功能有通道连通。

3.7文化馆建筑的流线设计

文化馆建筑的流线主要可分为参观人员、参与活动人员、行政人员、文艺工作者四大流线。观演和排练空间由于使用的人群类别比较复合,且数量应较多,因此这类空间需离出入口较近,方便及时疏散,空间要求开放性较强,流线上更为可达。文化遗产的研究、展览的空间应该是一个线性连续的空间,使用者分为研究人员和参观者,两者的流线既有交叉也应有所分开,如研究人员的流线应与文化馆内工作人员的流线连接上,其空间应从开放到逐步独立。工作人员的流线要求独立,应设有单独的出入口,不易与其他流线交叉。文化馆的普通参观者由北广场入,工作人员、基层文化工作者由东侧的次入口进入。在空间上也是完全隔离的,普通参观者在地下一层的小剧场、一层的多功能厅、二层的排练厅、三层的展厅中活动;工作人员、基层文化工作者在二层的工作室工作,两者之间由一个共享空间隔离,可望而不可达。

3.8文化馆建筑分区设置

建筑内的动静分区是根据功能对空间使用需求决定的,需要开展热闹、人流量较大的空间放在一起作为动区,需求较为安静、人流量较少的空间放在一起作为静区,两者在空间上分开设置,互相不干扰。文化馆建筑的功能类型较多,但大多要求建筑面积较小,这为设计带来两点优势:一是动区的房间可以集中布置,二是需要较为热闹的房间,如排练室、活动室、观演厅这些在结构上可与较为安静的空间对齐,这为建筑设计带来了很大的便利。

3.9文化馆公共开放空间

作为一个城市文化建筑,文化馆的设计尽可能的注重开放性和体验感,为了增加使用体验,适应更多的需求,以及增设更多的开放性场所,建筑和场地往下凹陷形成三层平台空间,形成了依次对应的三个群众艺术广场。群众广场由途径临近城市道路和步行空间的下沉广场即可到达,设置于场地北侧的椭圆形“群艺广场”,此处的空间开阔亲水,适用于大规模文艺集会。

沿着台阶拾级而上,穿越轻松自由的艺术商业休闲区,来到三层开阔的“青年活力广场”,这里是年轻人交流街舞,举行派对的理想之地,继续乘坐扶梯上行,最终到达顶部的“曲艺广场”,是市民自发曲艺才艺表演的最佳场所。云上艺村”处于文化方舟顶部,这里树影婆娑,曲径通幽,让你在喧闹的都市之中找到一片可以自由徜徉放逐灵魂的艺术净土。“五心--两轴”的立体艺术空间结构未来将在室内与室外,地上与天空,水岸与公园,生活与艺术之间构建深圳市民文艺生活的方舟,把每一个市民带到自己精神的彼岸,文化的绿洲。

4结语

文化中心通常是城市的地标建筑。在总体规划设计过程中,怎样突出其地域性和公共性特点,结合先进科学技术,进行绿色设计,确保其空间不同于其他类型的建筑,需要一个不断探索的过程。目前,人们越来越重视精神愉悦和生活质量的提高。各种文化娱乐活动越来越受到人们的喜爱。城市的文化氛围在公民的生活中起着非常重要的作用。

参考文献:

[1]《展览建筑设计规范》(JGJ2182010)[S].

[2].《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2016)[S].

[3].《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)[S].

[4].文旅融合背景下文化馆创新路径研究——基于广州市文化馆的案例分析[J].黄燕-.智库时代.2020.(46)