1、引言

由于肛肠手术解剖结构较特殊,末梢神经分布丰富,对痛觉刺激即为敏感,因此术后镇痛一直是肛肠科研究的重点。本研究对我院肛肠科患者采用腰俞穴麻醉联合美蓝局部麻醉和中药坐浴治疗,术后镇痛效果满意,现报道如下。

2、临床资料

2.1、一般资料

选取2017年11月—2019年11月余姚市中医医院收治的132例拟行肛肠疾病手术患者进行前瞻性队列研究,依照入院时间依次排序,由Excel表中Rand函数自动生成随机数字表,并去掉相同数字,以1∶1比例随机分为对照组与观察组各66例。对照组男39例,女27例;年龄18~78岁,平均(42.52±10.85)岁;病程1~6年,平均(2.91±0.71)年;肛肠疾病类型:混合痔28例、低位肛瘘17例,低位肛周脓肿15例,肛裂6例。观察组男41例,女25例;年龄20~80岁,平均(42.12±10.11)岁;病程1~7年,平均(2.82±0.65)年;肛肠疾病类型:混合痔30例,低位肛瘘15例,低位肛周脓肿13例,肛裂8例。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究符合赫尔辛基宣言对受试者的伦理要求。

2.2、治疗方法

对照组采用腰俞穴麻醉联合中药坐浴治疗:患者取侧卧位,暴露腰骶部,常规皮肤消毒后,定位骶裂孔穿刺点,做一皮丘并浸润各层,然后垂直深刺,至刺入穴位感觉到落空感后回抽,回抽无血后,缓慢推注药物[20mL1%盐酸利多卡因注射液(西南药业股份有限公司,国药准字H50020226)]。药物注射完成后,让患者坐起5min,增加药物浸润程度,常规消毒包扎穿刺点。于术后第1天给予中药坐浴,方药组成:大黄、黄柏、蒲公英、车前子、鸭跖草各25g,苦参、白芷、当归、芒硝各20g,赤芍、白芷各15g。加水煎至500mL后嘱患者坐浴熏洗,2次/天,15min/次,连续治疗3天。

观察组采用腰俞穴麻醉联合美蓝局部麻醉和中药坐浴治疗:腰俞穴麻醉方式与对照组相同,仅麻醉注射药物剂量减半。手术结束后给予美蓝局部麻醉,2mL亚甲蓝注射液(江苏济川制药有限公司,国药准字H32025285)+6mL生理盐水肛周皮下浸润注射。中药坐浴治疗同对照组。

2.3、统计学方法

采用SPSS20.0 软件处理数据。计量资料采用(x̄±s)表示,行 t 检验;计数资料采用百分比(%)表示,行χ2检验(或 Fisher 精确概率法);等级资料采用秩和检验。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

3、结果

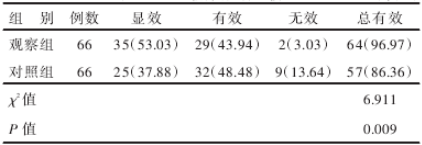

3.1、2 组临床疗效比较

见表1。观察组临床总有效率 96.67%,高于对照组 86.36%(P<0.05)。

表 1 2 组临床疗效比较 例(%)

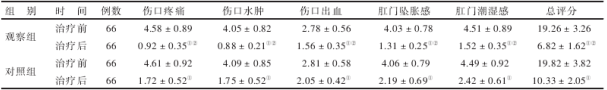

3.2、2 组治疗前后术后并发症评分比较

见表2。与同组治疗前比较,治疗后 2 组伤口疼痛、伤口水肿、伤口出血、肛门坠胀感、肛门潮湿感评分及总评分均降低(P<0.05);与对照组治疗后比较,观察组以上各评分均较低(P<0.05)。

表2 2 组治疗前后术后并发症评分比较(x̄±s)

注:①与同组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

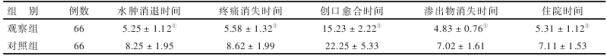

3.3、2 组临床症状消失时间及住院时间比较

见表 3。与对照组比较,观察组水肿消退时间、疼痛消失时间、创口愈合时间、渗出物消失时间及住院时间均缩短(P<0.05)。

表 3 2 组临床症状消失时间及住院时间比较(x̄±s)

注:①与对照组比较,P<0.05

4、讨论

手术是目前治疗肛肠疾病的主要手段,疗效满意,但术中可造成神经损伤,刺激炎症作用导致术后创口疼痛延长。中医认为,肛肠手术患者术后疼痛明显是由于局部气血不通畅所导致的,中药坐浴将清热止痛、活血化瘀的中药方剂煎煮后,通过蒸汽熏蒸及药汁洗涤创面,经皮肤吸收后发挥药效,热力熏蒸作用下还可发挥温通气血经络,促进局部微循环、加速创面愈合的作用。因此被作为肛肠术后疼痛的中医外治常用疗法。

腰俞穴出自《素问·谬刺论》,为督脉穴位,位于二十一锥下宛,第4慨椎棘突与左右两骶骨角构成的等腰三角中。在《腧穴学》上,腰俞穴属督脉经,在骶部后正中线上,对应为骶管裂孔位置。在《针灸学》中也对腰俞穴局部做了相应的解剖学描述,其位于骶后韧带、腰背筋膜中;内含棘间静脉丛,骶中动、静脉后支;主要通过的神经有浅层的第五骶神经后支以及深层的尾丛神经。

综上所述,肛肠科手术患者应用腰俞穴麻醉联合美蓝局部麻醉和中药坐浴治疗镇痛效果明显,有利于创面康复,具有较高临床应用价值。

参考文献:

[1]刘志江,郭丽云.腰俞穴麻醉在肛肠手术中的应用[J].河北中医,2015,37(02):240-241.

[2]曾文. 腰俞穴局部解剖及复方盐酸利多卡因腰俞穴注射在肛肠手术中的临床观察[D].成都中医药大学,2014.

[3]房立峰,高清丽.腰俞穴麻醉在肛肠科手术中的应用与观察[J].河北医药,2014,36(06):890-891.

[4]邢喜平. 腰俞穴麻醉与鞍状麻醉在肛肠手术中的对比分析研究[D].成都中医药大学,2009.