妊娠是一个特殊的生理过程,孕妇对于妊娠保健知识的认识不足,尤其是首次妊娠的妇女,缺乏足够的妊娠保健知识可能会导致其孕期健康管理水平,甚至引起不良妊娠结局,不但影响胎儿发育状况,甚至可能影响母婴生命健康安全,因此为孕妇提供有效的健康指导具有重要的现实意义[1]。孕期保健护理主要是为孕妇提供孕期保健知识指导和护理,提高孕妇对孕期保健知识的知晓率,从而做好孕期的健康管理,确保胎儿的健康成长,预防各种不良妊娠结局的出现[2]。为了观察孕期保健护理的应用价值,文章选取2020年6月-2021年6月100例医院产科收治产前检查孕妇进行对照观察,报道如下。

1.资料与方法

1.1临床资料

选取2020年6月-2021年6月100例医院产科收治产前检查孕妇,孕妇的年龄为19~35岁,平均为(28.6±4.3)岁,孕周为13~28周,平均为(23.6±2.6)周。入选标准:因产前检查收治的孕妇且孕妇及家属均对本次研究知情并签署同意书。排除标准:妊娠前存在各种急慢性疾病和遗传疾病的孕妇。两组孕妇在一般资料方面的差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

对照组孕妇采取常规护理,为孕妇提供规范化的产前检查,同时对孕期常见并发症的表现、诊疗方法进行科普,同时加强孕期饮食、运动以及心理指导,叮嘱孕妇做好自我管理并定期产检,对于发现合并妊娠并发症的孕妇则需要遵医嘱积极用药。

观察组孕妇采取孕期保健护理,具体措施为:①组建专业的护理小组:由护士长以及5名责任护士组成护理小组,对入选成员进行强化培训,提高其责任意识与综合素养,尤其是沟通交流能力和健康宣教能力,在培训结束后进行考核,考核合格之后才可参与本次研究。对入选孕妇建立个人档案,记录孕妇的一般资料和常见资料,同时发放孕期保健手册,同时建立微信群将孕妇和家属拉入群内,定期发送孕期保健知识,并提醒孕妇定期常规检查胎儿发育状况以及孕妇身体健康状况,及时发现问题并尽早治疗。②心理干预:与孕妇构建良好的关系,提高孕妇对医院的信任,并耐心对孕妇和家属进行解答,从而提高孕妇和家属对孕期保健知识的知晓度和配合度。观察孕妇的表情、神色,对于焦虑抑郁的孕妇需要尽早进行心理疏导,并根据孕妇担心的问题及时进行解答和调节,从而让孕妇在妊娠期间保持良好的心态。指导孕妇在家中休养时可以做一些瑜伽或有氧操,若有问题及时通过微信咨询,根据孕妇的实际情况调整护理方案。③健康教育:健康教育需要持续到分娩之后,为孕妇和家属讲解妊娠期和产褥期的保健知识,提高孕妇和家属的重视度,并督促家属多关爱和陪伴孕妇,从而给予孕妇足够的家庭支持。④定期产检:孕妇需要定期进行产前检查,从而及时发现问题,尽早治疗。指导孕妇形成良好的卫生习惯,并学习胎动记录方法。⑤孕期保健护理:在孕妇产前检查过程中提供有效的健康指导,并组织孕妇定期参与健康讲座,包括分娩方式、自然分娩的优势、母婴喂养方法等,还可以通过情境模拟的方式来让孕妇和家属掌握孕期护理以及婴儿护理的技能与方法。分娩前可以带领孕妇熟悉产房和病房,避免待产时过于紧张焦虑。待产期间可以播放一些柔和的音乐,缓解产妇焦虑情绪,尽可能避免产程延迟的发生,降低剖宫产率。

1.3观察指标

比较两组孕妇不良妊娠结局发生率的差异。

1.4统计学分析

采用SPSS22.0统计学软件进行统计学分析,P<0.05时为差异有统计学意义。

2.结果

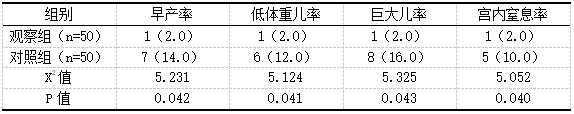

观察组孕妇不良妊娠结局发生率明显低于对照组孕妇(P<0.05),见表1。

表1 两组孕妇不良妊娠结局发生率的差异

3.讨论

随着人们思想观念的变化,对于临床护理提出了更严格的要求。孕妇处于特殊的生理阶段,除了常规的护理措施之外,对于保健知识指导的需求也不断升高。胎儿生长发育使得孕妇的生理状况发生较大的变化,缺乏足够的保健知识不仅影响着母婴健康安全,甚至可能导致孕妇抑郁症的发生,不利于产后康复[3]。因此需要加强孕期的健康指导。

孕期保健护理是目前临床针对孕妇的身心特征以及健康知识需求提出的一种护理模式,主要是在传统护理的基础上,对孕妇产前、产时以及产后的各方面保健知识进行有效指导,从而让孕妇更好的调整自己的心态,积极面对分娩及母乳喂养,做好孕期健康管理,减少不良妊娠结局的发生。本次研究中观察组孕妇不良妊娠结局发生率明显低于对照组孕妇(P<0.05),说明了孕期保健护理具有较好的应用价值。

综上所述,孕期保健护理能够减少不良妊娠结局的发生,在孕妇产前保健中具有较好的应用效果,值得推广使用。

参考文献:

[1]韩俊. 孕期营养保健对妊娠期缺铁性贫血及母婴结局的改善作用[J]. 中国妇幼保健,2017,32(3):487-488.

[2]肖瑾,马丽娴,石燕. 妊娠阶段的强化护理干预对妊娠期糖尿病孕产妇妊娠结局的影响[J]. 海军医学杂志,2019,40(4):358-360.

[3]张秋菊,苏丽英. 孕期饮食和运动干预对妊娠期糖尿病的发病率及妊娠结局的影响[J]. 河北医学,2017,23(3):475-477.