地球正在面临气候变化和自然资源枯竭的挑战,很大一部分原因是人类活动导致了过多二氧化碳等温室气体的排放,其中,建筑行业消耗了全球约40%的能源,产生了约30~40%的二氧化碳排放[1]。校园是一个建筑和人口高密度的环境,是城市空间的缩影,更是运用跨学科知识进行实验以解决社会环境问题的平台。在国家双碳目标的指引下,中国高校的低碳转型是必然趋势,近年来,国家已发布多个文件及标准,指引高校的低碳转型,并有高校成功转型的案例,在此成功经验之上,应持续探索高校低碳转型的新路径,推动双碳目标实现。

一、 双碳目标概述

在2020年9月22日,中国在第75届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标,碳达峰与碳中和目标也被称为双碳目标,或3060目标。碳达峰是指某个地区或行业在某个时刻的二氧化碳排放量达到历史最高值,然后经历平台期,二氧化碳的排放量逐渐下降;碳中和是指对于这个地区或行业而言,在达到碳达峰之后,使用减少碳排放或者增加碳汇的方法,使碳排放量与碳吸收量相等的过程,相等的状态则称之为碳中和。

中国把双碳战略的分为三个阶段目标。第一阶段是2021~2030年,在此期间,中国各地区、各行业的碳排放量总和总体呈现逐年上升的趋势,在2030年之前达到峰值;在2031~2045年间,快速减少碳排放总量;第三阶段是2046~2060年间,综合利用各种技术手段,深度脱碳,在2060年之前实现碳中和的目标。

双碳战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。中国持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,努力兼顾经济发展和绿色转型同步进行。

二、 中国高校低碳转型的必要性

通过对北京大学生态足迹进行分析[2],并与国内外高校进行对比,结果表明,北京大学的人均生态足迹与国外高校基本持平,与国内高校相比则低于平均值,说明北京大学的可持续校园建设已达到国际较为领先的水平。但与国外高校相比,北京大学能源生态足迹比重较高,占总量的一半以上,其中化石能源的生态足迹比例接近20%,而国外高校应用可再生能源,化石能源的生态足迹占比很低甚至为零。化石能源的碳排放因子远远高于可再生能源,根据国家机构的相关研究,煤炭为0.7254kg/kg,石油为0.5743kg/kg,天然气为0.4266kg/kg,电力为0.2747kg/kg[3]。由此可以推断,虽然北京大学作为可持续校园建设较好的高校,人均生态足迹水平可以与国际其他绿色低碳校园持平,但是碳排放量高于国际其他高校,可能的原因之一是化石能源的使用比例高于同生态足迹水平的其他高校,国内的可持续校园建设有必要向低碳校园转型。

三、 双碳目标下国家对于高校的指引

(一) 国家政策背景

教育部直属高校工作司在2008年发布了《建设可持续发展校园宣言》(以下简称“《宣言》”),《宣言》依托2008年1月30日~31日在同济大学召开的“建设可持续发展校园研讨会”,并由32所高校代表达成共识。《宣言》倡议“在大学的校园里将可持续发展的理念贯穿于人才培养的全过程”、“在大学的校园里将可持续发展的理念与科学研究紧密结合”、“在大学的校园里将可持续发展的理念渗透到校园建设管理的每一个领域”。《宣言》明确了在建设可持续发展校园背景下,各高校应该承担的责任,即将可持续发展理念贯彻于教学培养、与科学研究结合,以及渗透进入实际可操作的校园建设管理环节。

2021年,教育部印发关于《高等学校碳中和科技创新行动计划》(教科信函〔2021〕30号)的通知(以下简称“《计划》”),《计划》依托“3060目标”大背景,将高校碳中和计划分为三个阶段目标,为高校的碳中和计划明确了各阶段的重点工作任务。近期目标:计划利用3~5年时间,在高校中建设碳中和领域科创平台,汇聚科创人才,同时调整高校碳中和领域专业学科建设,推动人才培养,计划在该阶段实现碳中和领域的基础理论研究和关键共性技术新突破。中期目标:持续推进碳中和支持和建设,利用5~10年的时间,建设一批世界一流的碳中和相关专业学科,碳中和原创理论研究和关键核心技术达到世界领先水平。远期目标:建设一批引领世界的碳中和顶尖专业学科,打造碳中和创新高地,为我国实现“3060目标”提供充分科技支撑和人才保障。为实现目标,《计划》制定了七大行动作为主要举措,包括:人才培养提升、基础研究突破、关键技术攻关、创新能力提升、科技成果转化、国际合作交流、战略研究创新。

次年,教育部关于印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》(教发〔2022〕2号)的通知(以下简称“《方案》”),《方案》制定了6个大项12个小项的实施举措。首先,将绿色低碳发展融入教育教学。把绿色低碳要求融入国民教育各学段课程教材,加强教师绿色低碳发展教育培训,党中央关于碳达峰碳中和的决策部署纳入高等学校思政工作体系,加强绿色低碳相关专业学科建设,将践行绿色低碳作为教育活动重要内容。其次,以绿色低碳发展引领提升教育服务贡献力。支持高等学校开展碳达峰、碳中和科研攻关,支持高等学校开展碳达峰碳中和领域政策研究和社会服务。第三,将绿色低碳发展融入校园建设。完善校园能源管理工作体系,在新校区建设和既有校区改造中优先采用节能减排新技术产品和服务。最后,制定相关保障措施。加强组织领导,推动协同保障,强化宣传引导。《方案》与《计划》相比,在要求将绿色低碳发展理念融入教学和科研活动的基础之上,更加强调了绿色低碳发展与实际校园建设的结合,鼓励绿色低碳发展措施在校园建设和改造中的实践。

(二) 相关评价标准

2012年发布的《节约型学校评价导则》GB/T 29117-2012(以下简称“《导则》”),其中包括组织管理与制度建设、规划与技术要求、建筑及设备设施的运行管理、节约教育和校园文化、科技与管理创新、行为节约六项管理评价指标和生均能耗指标、生均水耗指标两项资源利用水平指标。《导则》基本确定了建设节约型校园的路径,即高效“管理+节能”的发展模式。

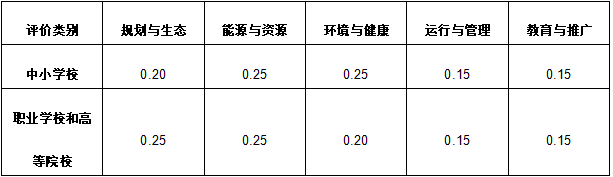

住房和城乡建设部在2019年更新发布国家标准GB/T51356-2019《绿色校园评价标准》(以下简称“《标准》”),《标准》为三个适用对象(中小学校、职业学校和高等院校)制定包含五个类别的绿色校园评价体系。其中对于职业学校和高等院校来说,规划与生态和能源与资源两项指标权重总和占到一半(0.5),对于中小学校其权重总和也接近一半(0.45),见表1,由此可见规划与生态、能源与资源对于绿色校园的重要性。通过《标准》的评分项目可以看出,在规划与生态项目下,绿地空间面积大小、垂直空间综合利用、应急避险规划、室外风环境优化、尊重自然地形地貌、海绵设施建设、合理布设公共交通系统和慢行系统、平衡机动车与慢行系统的空间关系、合理利用可利用的建构筑物都是推动绿色校园建设的有效措施。

表1:绿色校园各项评价指标的权重

四、 国内外低碳校园实施经验

(一) 南京大学

南京大学通过四个方面的活动进行绿色校园的建设:第一,建设绿色校园;第二,实施绿色教育;第三,开展绿色研究;第四,开展绿色服务[4]。从四项活动的顺序可以推断出,南京大学的建设思路是,首先提升完善校园内部硬件设施条件,向绿色、低碳、可持续的方向发展,建设绿色校园的工程基底。第二,建设南京大学与绿色、低碳、可持续相关的专业优势,加强人才培养,为国家建立人才储备库,建立南京大学绿色、低碳、可持续相关优势。第三,依托已建设的硬性设施条件和软性专业优势,开展绿色、低碳、可持续相关研究,进一步加强绿色、低碳、可持续相关优势。第四,依托南京大学自身优势,将绿色、低碳、可持续效益辐射到校园之外,服务社会。通过绿色校园的硬性和软性建设,带动南京市的可持续发展,助力国家“3060目标”达成,升华绿色校园建设的意义。

(二) 天津大学

天津大学北洋园校区在校园整体规划时期,贯彻建设绿色校园的理念,并进一步探索绿色校园技术创新,和绿色高效管理体系,站在全生命周期视角思考中国高校的绿色建设路径[5]。在空间规划时期,首先制定节能、减排、水循环的三大目标,通过基础建设、创新科技、高效管理融合的路径打造绿色校园。首先,充分考虑校内师生动线合理性,规划高效的交通体系,并且在建筑内部采用智能供电系统,加强自然采光和通风,减少人类活动产生的碳排放,节约能源;其次,在能源规划中,增加可再生能源的比例,增加电力公共交通,减少碳排放;最后,在蓝绿基底规划中,构建两河、两湖、一湿地,并在蓝色空间中融入海绵城市理念,利用低影响海绵设施,有效收集、净化、储存水资源,实现水资源循环利用。

(三) 特里尔应用科技大学

特里尔应用科技大学贝肯费尔德校区虽然仅占地10公顷,由军事基地改建而成,却是德国第一个“碳中和”生态校园,在建校之后20年左右的时间中逐步成为德国最著名的生态环保教育基地和科研基地之一[6]。这所德国大学的低碳路径主要是可再生能源的应用,首先,利用地区优势,将校园产生的有机废物和附近的垃圾处理厂产生的有机废物出售给热电联产厂,使用生物质能燃烧的电能与热能供应,有效助力该校园减少碳排放;学校在建筑屋顶铺设约370平方米的太阳能光伏板,用于建筑内部自来水加热和部分建筑供电。

另外一个重要举措是绿色智能建筑的建设,建筑体顶面有收集、净化、回用雨水的雨水综合利用设施,类似中国的“海绵城市”设施;在建筑南侧外墙加装了热绝缘器件,可以吸收太阳辐射的热能同时起到保温、保冷效果,进而减少楼内空调的使用。

(四) 新南威尔士大学

2012年,澳大利亚新南威尔士大学的地标性建筑,泰瑞能源楼(TETB)建成并投入使用,作为澳大利亚高校力最著名的绿色建筑之一,TETB主要采用在混凝土中使用粉煤灰、三联发电系统、1100平方米的屋顶安装光伏阵列、太阳能热水系统、地下水的使用以及雨水收集和再利用、混合模式自然通风和空调[7],这样综合而全面的绿色设计,使TETB达到了澳大利亚绿色建筑评价委员会的六星证书[8],这代表了该评价体系通得最高绿色建筑水准,同时也代表了环境可持续发展理念下实践的世界领先水平。整体建筑搭配集成建筑管理系统,控制和监控建筑在机械和电气服务方面的功能,有助于优化建筑物的舒适性、安全性和设备效率。

五、 低碳校园实施路径

低碳校园的建设,就是通过总体规划设计、生态补偿、绿色建筑、可再生能源应用和可持续发展活动等措施,降低校园产生、排放的二氧化碳,对于降低不了的碳排放,尽可能的吸收,同时注重后期强化管理和设施维保,实现低碳或零碳校园,打造对环境更友好的生态校园。

建设低碳校园的措施不是独立生效的,低碳校园的建设也不是一蹴而就的,各措施之间应是多线程同时进行,契合校园总体的近、中、远期发展规划。具体而言,首先校园应对于目前校内的空间、用地类型、能源情况、碳足迹等进行数据分析,制定低碳校园总体战略规划,一般包括一定期限内的减碳目标、绿色建设目标等;第二,制定校园总体规划和总体设计,结合实际需要,研究校内碳足迹,通过合理的空间布局的调整,尽可能减少人类活动在校内的碳排放,尽可能增加校园蓝绿空间以增加碳汇;下一步,绿色建筑的新建与改造和可再生能源的应用可以开始,先在小范围内进行试点实施,或进行小范围的太阳能光伏板布设,对试点进行数据收集,用于调整减碳目标使之合理,除此之外,绿色建筑和可再生能源的应用的实施应是校园总体规划和总体设计的后续重点工作和成果反馈,其工作时间应稍晚于制定校园总体规划和总体设计的开始,但工作周期较长;第四,在开始制定低碳校园总体战略规划的时候,应考虑到,低碳校园的建设应以人为本,若只考虑建设,而不加强校内师生的低碳意识,单纯的低碳校园建设将是难以持续的,所以应在一开始就制定定期举办相关活动的政策,如每年一次低碳周,进行一些生活低碳行为科普宣传,组织校外的环境友好低碳骑行等,可以结合奖励制度促进师生尽快建立低碳意识;通过以上措施的相辅相成,大部分校园应可以有效减少碳排放,实现低碳校园的建设,若想实现零碳校园,需要借助外力,如生态补偿,可以通过植树造林、购买碳汇、借助自身高校优势处理温室气体等,向零碳校园的目标进一步迈进。

参考文献:

1 马丁. 迈向 “零碳” 校园—一个聚焦于柏林工业大学的泛欧洲校园联盟[J]. 城市设计, 2015, 1(001): 8-039.

2 姚争, 冯长春, 阚俊杰. 基于生态足迹理论的低碳校园研究——以北京大学生态足迹为例[J]. 资源科学, 2011, 33(6): 1163-1170.

3 张春霞, 章蓓蓓, 黄有亮, 等. 建筑物能源碳排放因子选择方法研究[J]. 建筑经济, 2010 (10): 106-109.

4 陈骏. 创建绿色大学 走健康可持续发展之路[J]. 中国高等教育, 2012, 13(14): 9-11.

5 尚宇光, 张俊, 张红蕊. 全生命周期绿色校园建设模式的实践与思考——以天津大学北洋园校区为例[J]. 建设科技, 2019 (8): 39-44.

6 王军, 高帅, 刘汉儒, 等. “零碳排放” 校园建设的综合效果分析——以特里尔应用科技大学贝肯费尔德校区为例[J]. 中国发展, 2011, 11(2): 6-9.

7 骆毅文, 邵雨薇, 赵梦圆, 等. 全球低碳校园案例选编[R]. 中国:中国青年应对气候变化行动网络, 2021.

8 徐本鑫. 现代大学城低碳校园建设路径与制度设计[J]. 四川理工学院学报 (社会科学版), 2013, 1.

作者简介:王珺,本科毕业于宁波诺丁汉大学,澳大利亚新南威尔士大学硕士,目前就职于艾奕康(天津)工程咨询有限公司,担任环境工程师,主要工作方向是生态规划与设计,公司的业务方向还有生态修复、环境治理、景观设计、城市规划与设计。