0软件黑盒测试在软件验证过程中的应用及重要性

黑盒测试在具体应用场景中又叫功能测试或者是针对产品本身的数据驱动测试,黑盒测试实施过程中,需要基于需求规格说明书,按照技术规范逐一完成功能测试[1]、性能测试、接口测试、余量测试以及强度测试等。结合现实经验可知,该类测试效果显著,主要侧重于软件整体功能、性能、接口、余量等需求的测试。

软件黑盒测试的重要性,主要体现在以下方面:(1)黑盒测试可完全站在产品整体功能等的角度,测试内容也是围绕产品整体功能展开的,可合理满足用户需求,保障软件的应用功能。(2)应用中,相同的动作在黑盒测试中可以重复执行,相对复杂和枯燥的测试内容基本上由机器完成,可以保障测试效率[2]。(3)软件测试环节,依据测试用例可完成软件问题的定位,提高定位的精确度,保障测试数据生成的精准性。(4)可将测试直接和程序接下来的操作相关联。

1 黑盒测试概述、原理

从现实经验了解到,采用这种测试方法非常高效,其测试原理比较容易理解。在测试的过程中,工程师会把测试对象(测试软件)看作一个盒子,测试的过程中会完全忽视内部的逻辑结构以及显示的内部特性,只关注每个程序功能等需求的实现及使用情况。依据《需求规格说明书》,逐一对软件功能模块、接口等进行测试,检查程序的功能是否在运行过程中与说明书内容相符。具体实践中,测试工程师应用黑盒测试可以减轻一定的压力,无需了解程序代码内部实现逻辑及控制流程和软件真实的内部构造,测试的过程实际上就是模拟产品最终用户体验的过程,测试的核心目的在于检验产品各个程序功能是否达到用户需求,对产品进行测评[3]。从应用过程来看,黑盒测试方法较简捷,能更好地站在用户角度完成功能性需求测试。将软件开发过程分解并逐一测试,如集成测试、配置项测试等,其作用无法被取代,因此黑盒测试在软件开发中应用广泛。

2 黑盒测试策略、方法

(1)边界值分析法在任何条件下都可以使用。结合实践经验可知,输入数据边界值时,通常容易发生错误,基于此可采用边界值分析法,及时发现程序错误,确保测试数据的精确。

(2)现实应用中,可采用等价类划分法作为测试环节的补充。

(3)测试过程中,尽量确保测试充分性,这是测试数据精确的关键。在完成测试用例后,需结合已设计的测试用例,科学检验其逻辑覆盖程度。实践过程中,一旦发现覆盖标准没有达标,要补充更多的测试用例,确保测试的合理性[4]。如果功能需求说明比较复杂,其中含有输入条件组合的不可预估情况,应该选用因果图法,在上述工作基础上设计测试用例。

(4)实践过程中,根据实际情况,可综合使用测试方法(在测试用例设计中)。

黑盒测试的方法除了以上提到的三种外,还有判定表法、场景法以及有效的功能图法等。

3 黑盒测试实践以及结果分析

编写三角形分类程序,用黑盒方法设计测试。等价类划分法应用的具体步骤如下:

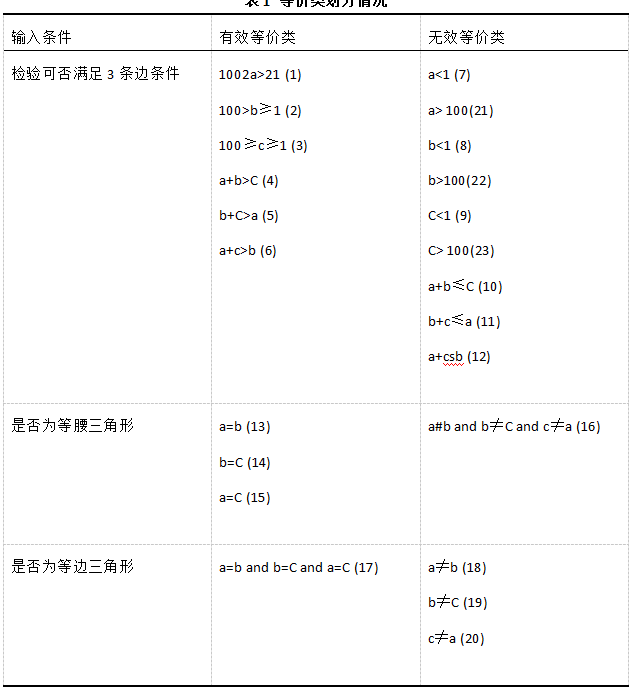

首先,输入三个整数a、b、C ,使其满足一定条件,然后进行等价类划分,内容见表1。

表1 等价类划分情况

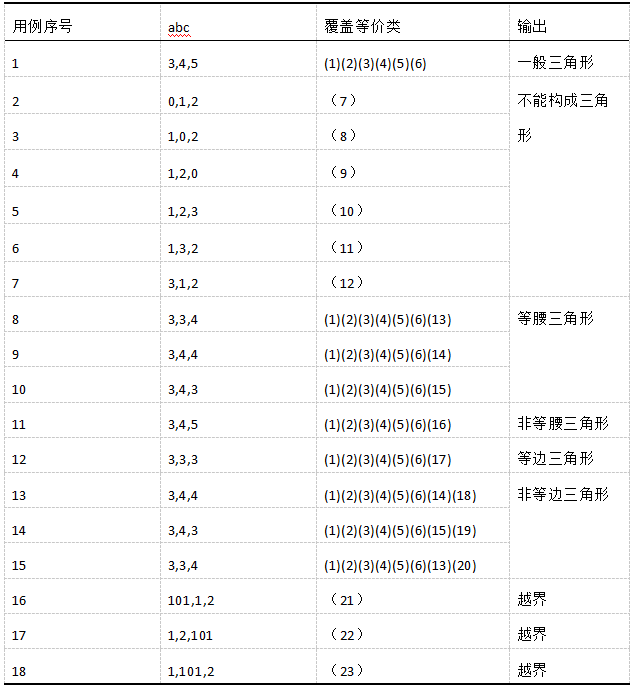

其次,设计测试用例,内容见表2。

表2 设计测试用例

4 结束语

黑盒测试的功能性强大,其与白盒测试截然不同,两者相辅相成。在项目测试环节,黑盒测试通常是主要手段,白盒测试则是发挥辅助功能。一般情况下,要先借助黑盒测试对工程的正确性进行验证,在验证过程中倘若结果正确,可再次启动白盒测试进行再次检验,反复检验其正确结果。倘若结果发生错误,在整个检测流程中可用白盒测试查找错误和漏洞,通过黑白盒测试的默契配合,提高软件系统性能,及时发现系统问题,完成真正意义上的测试,消除软件使用的后续风险。

参考文献:

[1] The Art of Software Jesting(Third Edition),(美)Glenford J.Myers Tom Badgett Corey Sandler著,张晓明 黄琳译;

[2]王杨.黑盒测试技术在嵌入式软件测试中的融合应用[J].汽车实用技术,2022,47(01):201-204.

[3]郭园园.计算机软件测试及风险管理[J].软件,2021,42(09):107-109.

[4]妥泽花.基于黑盒测试与白盒测试的比较探究[J].电子世界,2021,No.617(11):55-56.