暴雨灾害在我国发生的概率非常大,据相关数据表明,每年的七月下旬和八月上旬都是防汛的关键时期。为了减少暴雨灾害对人们生活的影响,气象部门要提高预测服务水平,为人们提供准确的暴雨预警,从而减少暴雨灾害造成的损失。暴雨气象防灾减灾服务效益评估指标的构建非常复杂,目前我国还没有明确的指标体系。在实际工作中,工作人员首先要确定指标因子,并采用合理的分析方法确定评估指标因子然后构建相应的模型,实现服务效益评估指标体系的建立。

1. 构建气象服务效益评估指标体系

气象服务效益主要是指用户在生活生产的过程中发生了与气象有关的效益,通过对气象服务活动中产生的资源消耗和产生的效果进行比较,判断气象服务的效益。影响气象服务价值的主要因素有灾害程度、信息的准确程度和扩散程度以及服务措施的反馈,在暴雨灾害中,主要是指暴雨本身所造成的损失程度和采取措施后所造成的损失之间的比较。在构建气象服务效益评估指标体系时,要注意以下几点问题。

1.1选取评估指标的要求

工作人员在选取评估指标时要注意几个问题,首先是选择的指标要能够量化,更容易反馈出真实的情况;然后是层次性,指标还要分为具体的子指标,能够更加明确研究对象;最后是简单性,指标要有层次但是不能过细,容易造成指标混乱,影响评估结果。当评估指标选取完毕后,工作人员可以根据暴雨气象服务的实际情况进行指标评估的量化,然后通过专家的调查研究,对其进行评分。我国目前的确定的指标打分制度为1到9标度法,然后通过专家的整理分析后,主要的得分集中在7到9分之间,分别是重要、很重要和非常重要三个等级。但是由于专家之间的专业背景不同,研究的目的也不同,所以得出的结论也会有所差异。

1.2确定评估方法

工作人员根据我国的暴雨灾害服务效益评估指标的实际情况,选择了两种比较合适的评估方法,分别是层次分析法和德尔菲法来评估指标。层次分析法是定性和定量相结合的,将问题进行系统化和层次化的分析,该方法在处理复杂问题时,有非常高的实用性和有效性,因此在很多行业中都有广泛的应用。层次分析法在暴雨灾害服务效益中应用时,首先需要建立结构模型,使问题更加层次化。建立模型时主要分为三层,最高层为目标层,主要是解决问题的目的;中间层为准则层,主要是为了实现目标二采区的措施;最低层为方案层,主要是解决问题的各种措施。当模型建立完成后,工作人员要对其进行检查,确保层次上单排序的一致性,确保方案的科学性和合理性。德尔菲法又称专家调查法,是指由企业组成专门的预测机构,根据相关的规定程序,征询专家对未来发展方向的判断,然后对信息进行整理和判断再重新进行反馈,一直到意见一致为止。根据相关数据表明,将其应用到气象服务效益评估中,能够有效地对其进行评估。

1.3确定指标权重

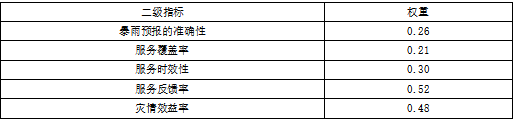

根据暴雨气象灾害的实际要求,工作人员在利用层次分析法建立模型时,最高层为暴雨气象防灾减灾服务效益,中间层决策服务效益、公众服务效益和社会服务效益,最低层是具体的评估指标,例如暴雨的危害指数、报警的准确性和及时性等等。在确定指标权重时,工作人员采用了专家问卷的方法,反复征询和了解了方法的重要程度,专业按照1到9的标度进行了评价,对二级指标进行了权重确定,数值如下表:

表一 暴雨灾害服务效益评估二级指标的权重确定

2.暴雨灾害的服务效益评估指标的评价方法

第一个是暴雨的危害指数,工作人员对暴雨危害的评估主要是根据其降雨量、降水强度、持续时间以及面雨量。这4个指标也只能单纯的反应暴雨过程的一部分,还不能全面地反映出暴雨的危害,因此还需要将其进行标准化的分析,得出综合指数。第二个是预报的准确率,气象服务最重要的就是对暴雨灾害预报的准确性,帮助用户提前采取访防护措施,降低暴雨所带来的损失,扩大服务效益。如果气象预报的准确性不高,导致用户采取的措施不正确或者没有采取任何措施,造成更大的损失,造成气象服务的收益非常小甚至没有服务效益。在实际气象服务中,通常是评估24小时和72小时暴雨预报的准确性。

第三个是服务的覆盖率,气象服务的覆盖率是指其为用户提供的服务方式以及信息的受众面。无论气象预报的信息是否准确,如果它不能让更多的用户所了解,那么是起不到任何作用的。目前我国气象信息的发展越来越好,传播天气情况的方式也在不断增加,用户也越来越多。之前的气象服务主要是以电视为主,报纸和广播上也会进行播报。但是随着电子产品的不断增加,电视的受众面有了局限性,现在的手机软件、网站和微博上都有气象服务,用户可以通过各种方式得到精准的气象信息。根据气象服务方式的不断增加,不难看出几乎所有的地区都已经覆盖了气象信息,除了一些极其偏远的地区。根据实际工作需求,工作人员将信息的受众面通过数学的方法将其量化,让人们了解得更加清晰。

第四个是服务的时效性,时效性一般是指在3天之内能够完成基本的暴雨防灾减灾的准备工作。例如在预报时效为12小时之内,时效率大概为40%,然后不断增加,当预报时效超过72小时候,时效率基本上为100%。第五个是服务反馈率,气象服务很难做到每次服务完成后都进行反馈调查,受众面太广,反馈工作强度太高。即使有一部分反馈数据,也不能衡量所有反馈。工作人员根据实际需求,按照服务部分和领导的反馈信息建立统一的服务反馈指标,并根据实际情况进行打分。主要涉及的内容有提供决策服务的材料、领导批示、政府发文、召开专题会议等,反馈率从0到100%不等。

第六点是灾情的效益率,暴雨给人们所造成的影响和损失非常严重,例如当地的地形地貌、气象服务以及防灾救灾等。如果气象服务的效益好,那么灾情的受损程度就比较小;如果气象服务不好,那么灾情的受损程度就比较严重。在实际工作中,工作人员考虑到要将灾情进行量化,于是将当地的经济发展和气象灾害的防御能力相关联,整理出当地去年的GDP,将暴雨灾害造成的损失额和之前的GDP进行比较,差额为防灾效益。

3.暴雨服务效益评估指标构建的实例

某年夏天,我国湖南省某地出现了强降雨天气,导致该地的损失非常严重,当地的暴雨气象灾害服务工作得到了大家的一致认可和好评,以该事件为例,来评估此次暴雨气象服务的效益。

首先是暴雨指数,当时的暴雨来得非常迅速,平均降水量达到了253毫米,全县的都有降水,并且该场暴雨持续了三天。工作人员根据该位置之前发生的暴雨灾害信息,得出此次的暴雨指数为57%。第二个是暴雨灾害预报的准确率,在暴雨来临的前一天,当地的气象部分就发出暴雨降水预报,在后续的两天中,持续地发出大暴雨预报,根据实际情况工作人员对其预报的准确率进行了计算,综合得分为79%。第三个是服务的覆盖率,根据当地电视天气预报的收视率能达到75%,在雨季到来时,人们对天气预报的关注度更高,所以当时天气预报的收视率能够达到85%以上。不仅如此,通过电话了解暴雨情况的用户也非常多,两天之内服务短信近万条。根据实际情况,工作人员认为当时的服务覆盖率至少达到了90%。

第四个是服务时效性,在该次暴雨来临前,除了提前一天暴雨灾害的发布,其他的信息也都是在48小时之内发布的,所以时效率能达到65%。第五个是服务反馈率,暴雨来临的当天,当地的政府就召开了紧急会议,很多领导都到达一线灾区了解情况,并对此次气象服务提出了高度的评价,但是由于反馈的时间稍微有所延迟,所以工作人员认为服务反馈率大约为90%。第六个是灾情的效益率,工作人员对该区域的GDP进行了调查,结合此次暴雨所造成的损失,根据相应的计算公式得出此次的灾情效率为95%。通过以上数据的分析表明,在该次暴雨灾害气象服务中,综合服务效益为85%。

根据对此次案例的分析,暴雨气象灾害非常的复杂,有很多的影响因素,如何建立气象防灾减灾服务效益评估指标体系是一个非常复杂的过程。在该案例中,工作人员也是向10多名专家进行了多次的调查,但是由于各种问题导致体系的构建仍然存在问题,还需要进一步的优化与完善。

4.结语

暴雨灾害对人们的生命和财产安全都有很严重的影响,我国每年都会出现由于暴雨天气而造成的灾害。暴雨气象服务效益的评估的涉及到的内容比较广泛,可能还会出现交叉的问题,所以难度很大,工作人员需要不断地完善服务指标,遵循可量化的原则,提出指标的评定方法。本文通过对某地暴雨气象预报实际案例的讲解,对其暴雨气象服务效益的因素进行了分析,并建立相应的评估模型,通过模型反映出暴雨服务效益的实际情况。工作人员还需要不断地提高气象服务的水平,确保气象工作的服务效益。

参考文献

[1]陈琳,朱艺,吴兰妹,刘新苗.气象防灾减灾预警服务现状及优化对策分析[J].农村实用技术,2020(08):165-166.

[2]杜雪松, 范吉月, 丛宇辰,等. 浅谈气象服务在农业防灾减灾中的应用[J]. 农家科技:中旬刊, 2020(5):234-234.

[3]邹芳娥.关于气象为农业防灾减灾服务的思考构架[J].农业与技术,2019,39 (11):146-147.

[4]李岩辉, 郭鸽. 气象服务在农业防灾减灾中的应用[J]. 农家科技(下旬刊), 2019, 000(011):139.