精神分裂症和双相障碍是两种常见的严重精神障碍,其特点是反复发作的精神病性症状和情感波动,严重影响患者的认知功能、社会功能和生活质量[1]。这两种精神障碍的患者往往伴有较高的自杀风险,据统计,约10%~15%的精神分裂症患者和15%~20%的双相障碍患者最终死于自杀[2]。自杀是一种极端的个人行为,但也受到多种生物学、心理学和社会学因素的影响[3]。了解这些因素对于评估和预防精神分裂症与双相障碍患者的自杀风险具有重要意义。本研究旨在通过回顾性分析的方法,探讨精神分裂症与双相障碍患者的自杀风险因素,并提出相应的预防措施。

1 资料及方法

1.1 一般资料

本研究选取2018年至2022年在某三级甲等医院精神科住院的精神分裂症与双相障碍患者共计500例,其中自杀未遂者50例,自杀成功者10例,作为自杀组;随机抽取同期住院的精神分裂症与双相障碍患者440例,无自杀意念或行为者,作为非自杀组。两组患者均符合《精神障碍和行为障碍的诊断标准和编码》(CCMD-3)中精神分裂症或双相障碍的诊断标准,排除有其他严重的躯体疾病、神经系统疾病、物质依赖或滥用等合并症的患者。本研究经过医院伦理委员会审查并获得批准,所有患者或其家属均签署了知情同意书。

1.2 方法

本研究采用回顾性分析的方法,通过查阅患者的住院病历、护理记录、心理评估报告等资料,收集患者的一般资料(包括年龄、性别、教育程度、婚姻状况、家庭经济状况等)、临床资料(包括诊断类型、住院时间、既往自杀史、家族自杀史、精神病发作次数、药物治疗依从性、合并其他精神障碍等)、心理评估(包括抑郁症状、焦虑症状、自卑感、绝望感、孤独感等)和生活质量(采用世界卫生组织生活质量量表简表(WHOQOL-BREF)进行评估)等指标。抑郁症状采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)进行评估,焦虑症状采用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)进行评估,自卑感采用罗森堡自尊量表(RSES)进行评估,绝望感采用贝克绝望量表(BHS)进行评估,孤独感采用UCLA孤独量表(UCLA-LS)进行评估。所有量表均由专业的心理医生或心理咨询师在住院期间对患者进行面对面的评估,并记录评估结果。

1.3 观察指标

本研究的主要观察指标是患者是否发生自杀行为,包括自杀未遂和自杀成功。次要观察指标是上述各项指标在自杀组和非自杀组之间的差异的比较分析。

1.4 统计学方法

本研究采用SPSS 26.0软件进行数据处理和分析。计量资料采用均数±标准差(x̄±s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料采用频数(n)和百分比(%)表示,两组间比较采用χ2检验;多因素Logistic回归分析采用自杀行为作为因变量,将所有具有统计学意义的单因素作为自变量,进行回归分析,计算各自变量的比值比(OR)和95%置信区间(CI),以筛选出自杀的独立危险因素。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料及临床资料比较

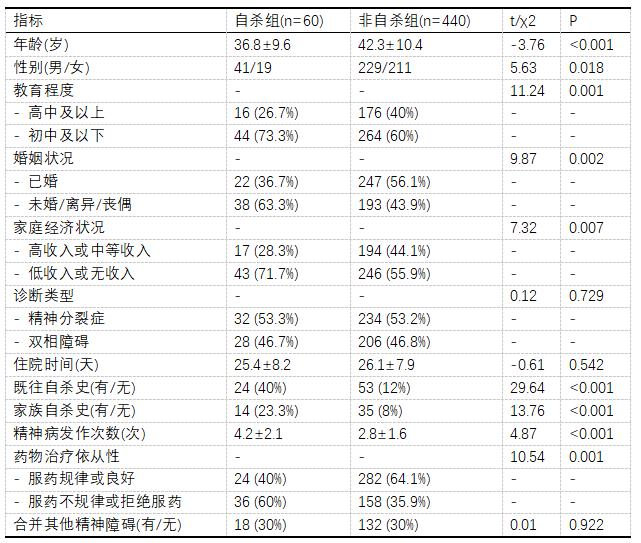

表1中的数据表明,自杀组和非自杀组患者在多个方面存在显著差异。可以简要地总结如下:自杀组患者的年龄较低,男性较多,受教育程度较低,婚姻状况较差,家庭经济状况较差。自杀组患者有更高的自杀史和家族自杀史,精神病发作次数更多,药物治疗依从性更差。

表1自杀组和非自杀组患者的一般资料及临床资料比较

2.2心理评估及生活质量比较

2.2心理评估及生活质量比较

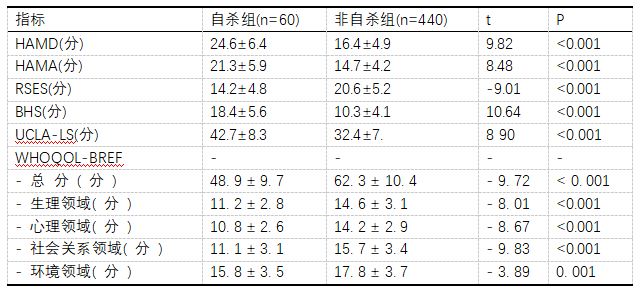

表2中的数据表明,自杀组和非自杀组患者在心理评估和生活质量方面存在显著差异。可以简要地总结如下:自杀组患者的抑郁、焦虑、自卑、绝望、孤独等负性情绪更严重,而非自杀组患者的积极情绪更多。自杀组患者的生活质量更低,包括生理、心理、社会关系和环境等各个领域,而非自杀组患者的生活质量更高。

表2 自杀组和非自杀组患者的心理评估及生活质量比较

2.3多因素Logistic回归分析结果

2.3多因素Logistic回归分析结果

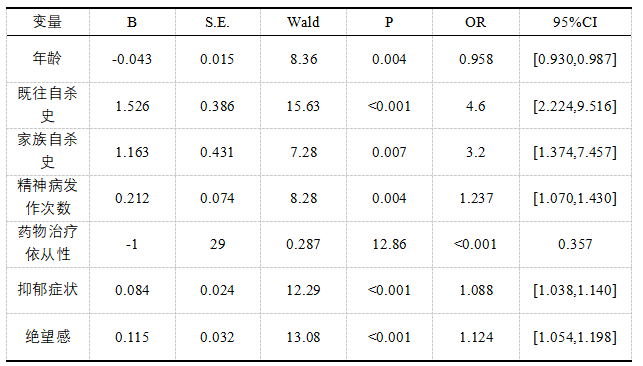

表3中的数据表明,精神分裂症与双相障碍患者自杀的独立危险因素有七个,分别是年龄、既往自杀史、家族自杀史、精神病发作次数、药物治疗依从性、抑郁症状、绝望感。年龄越大,自杀风险越低;有自杀史或家族自杀史者,自杀风险越高;精神病发作次数越多,自杀风险越高;药物治疗依从性越差,自杀风险越高;抑郁症状和绝望感越强,自杀风险越高。

表3 多因素Logistic回归分析结果

3讨论

3讨论

本研究通过回顾性分析的方法,探讨了精神分裂症与双相障碍患者的自杀风险因素,并提出了相应的预防措施[4]。本研究发现,精神分裂症与双相障碍患者的自杀率为12%,高于一般人群的自杀率(约为0.01%),这与其他研究的结果一致,说明这两种精神障碍是自杀的重要危险因素[5]。本研究还发现,年龄、既往自杀史、家族自杀史、精神病发作次数、药物治疗依从性、抑郁症状、绝望感是精神分裂症与双相障碍患者自杀的独立危险因素。根据这些结果,我们可以提出以下几点预防措施:

对于精神分裂症与双相障碍患者,应定期进行自杀风险评估,特别是对于年轻、男性、低教育程度、未婚或离异或丧偶、家庭经济困难、有既往自杀史或家族自杀史的患者,应加强监测和干预。

对于精神分裂症与双相障碍患者,应给予有效的药物治疗,控制精神病性症状和情感波动,减少精神病发作的次数和严重程度,并提高患者的药物治疗依从性,避免患者因为服药不规律或拒绝服药而导致病情恶化或复发。

对于精神分裂症与双相障碍患者,应给予适当的心理治疗,缓解患者的抑郁症状、焦虑症状、自卑感、绝望感、孤独感等负性情绪,增强患者的自尊感、希望感、归属感等积极情绪,并教授患者有效的应对策略和自助技能,提高患者的心理韧性和适应能力。

对于精神分裂症与双相障碍患者,应给予必要的社会支持,改善患者的生活质量,包括提供合适的住所、工作、教育等社会资源,增加患者的社会参与和社会功能,建立和维持患者与家庭、朋友、同事等的良好关系,减少患者的社会孤立和歧视。

本研究有一定的局限性,如样本量较小,回顾性分析存在信息偏倚和遗漏等问题,未考虑其他可能影响自杀风险的因素(如生物标志物、基因多态性等),未进行随访观察等。因此,今后还需进行更大规模、更深入的前瞻性研究,以验证本研究的结果,并进一步探索精神分裂症与双相障碍患者自杀的机制和预防策略。

参考文献

[1]时亚杰. 单相与双相抑郁障碍患者自杀未遂相关危险因素对照研究[D].青岛大学,2022.

[2]盛瑶瑶. 精神分裂症、双相障碍和抑郁症的默认网络脑白质连接研究[D].中南大学,2022.

[3]王威,薄奇静,李峰等.双相障碍患者自杀的危险因素分析[J].国际精神病学杂志,2021,48(04):640-642+646.

[4]贾艳滨,钟舒明,赖顺凯.伴混合特征双相障碍自杀风险的评估、管理与治疗建议[J].四川精神卫生,2021,34(02):97-100.

[5]王维婷,李刚,张雪等.不同年龄阶段精神分裂症和双相情感障碍患者自杀风险及精神护理差异分析[J].社区医学杂志,2021,19(07):448-451.DOI:10.19790/j.cnki.JCM.2021.07.13.