一、引言

跨文化语境是我国全面推进国际化战略的明显特征。战略实施过程中,遇到的最大困难是由文化异质性引起的人文交流层面跨文化摩擦的问题。源远流长的思想文化历史将中日两国紧密连接在一起,但是两国在包括社会价值观、宗教信仰、教育水准及交际形态的社会文化方面,及在包括管理制度、精神理念、行为方式的企业文化上有诸多差异[1]。由于这些差异所产生的跨文化问题直接影响了中日间跨文化交际的可持续发展。为了推进我国国际化战略的深化发展,促进中日间众多领域跨文化合作取得成功,相关人员是否具备中日交际语境下的跨文化能力显得尤为重要。然而,目前国内研究未有为满足现实需求的跨文化能力的建构研究。

鉴于此,本研究将扎根中日交际语境进行跨文化能力本体论的探讨。通过建构适用于社会需求的能力框架,以期为后续实证研究提供理论基础,帮助高校在培养过程中了解学生跨文化能力的发展状况,发现存在的问题,从而制订可行的跨文化教学方案,进一步拓宽培养路径,提高教学效果。

二、文献分析

(一)跨文化能力理论研究

跨文化能力这一术语是管理学、传播学、教育学、人类文化学等众多学科领域关注的焦点,所以时至今日国内外学者对该种能力的称谓仍未达成高度一致。跨文化能力理论建构是界定跨文化能力概念、辨析其要素的过程[2]。回顾国内外跨文化能力研究文献可知,诸多学者从多学科研究领域出发,基于各自文化背景,探讨该能力的定义、构成以及发展过程,提出了高达数百个跨文化能力的定义。纵观已有研究,除了研究领域的差别外,国内外学者对能力概念及其结构这一问题争论的焦点在于研究者所依据的文化价值观的不同。具体可从以英美为代表的西方视角、以中日韩为代表的非西方视角和全球多元文化视角三个方面来把握。

Hammer等(2003)的跨文化发展模型、Chen&Starosta(1996)的能力模型、Byram(1997)以外语教育为中心的跨文化能力模型、Johnson等(2006)提出的跨文化商务中的跨文化能力模型,这些成果已成为管理学、传播学、外语教育学等领域的理论基础。但在西方理论及范式进一步深化和拓展的过程中,越来越多非西方学者认识到这些理论欧美本位主义的局限性,认识到跨文化能力研究本土视角的重要性,特别是中日两国的学者相继提出了一系列非西方视角下的跨文化能力理论[2][3]。非西方理论重视情感、人际关系和道德伦理因素,弥补了西方理论的不足,这也体现了东西方文化迥异的价值取向[4]。除西方与非西方视角间的博弈外,也有学者突破限制,站在全球化、多元文化语境的高度建构能力理论,拓展了跨文化能力的内涵[5]。

从目前的研究文献看跨文化能力研究取得了丰硕成果。特别是中国、日本的学术界为了突破西方视角的局限,努力发展各自本土化的研究,为促进跨文化能力多元化理论发展做出了贡献。

(二)中日交际跨文化能力理论研究

为把握中日跨文化能力研究动态,笔者以“跨文化”、“日语”为主题词通过国内的“中国知网”、以“異文化”、“日本語”为关键词搜索日本的“国立国会図書館サーチ”和CINII,获得中日跨文化能力本体内涵探讨的学术论文18篇。

对文献中提及的能力研究部分从能力构成和方法做进一步分析。能力构成方面除一部分研究直接使用国内外能力模型外,大部分研究是基于国内外研究成果从日语教学出发提出适用于各自研究目的的能力框架,主要包括二元能力、三元能力和多元能力框架。

从研究方法来看,大部分文献通过逻辑推理和概念整合建构理论,缺乏实证基础。进行实证研究的文献中,張勇(2013)、姚艳玲(2017)、沈丰丹、丰玉芳(2018)采用“自上而下”的演绎・验证型路径,基于国内外经典理论模型,开发了适用于日语教育的跨文化交际能力测量问卷[6][7][8]。金玉花(2019)采用“自下而上”的归纳・探索型路径,围绕在校学生对中日文化差异的印象和态度,融合已有理论建构了跨文化交际能力[9]。其中,張勇(2013)、金玉花(2019)着眼于中日跨文化能力的某一方面,分别建构了日语专业学生跨文化意识、生成中日跨文化能力的认知和感情层面内容。

可见,国内学术界对中日跨文化能力有了一定的认知,但研究上仍存在进一步发展和完善的空间。第一、缺少聚焦本体的建构研究。已有研究从外语教学角度探讨了能力的构成,但从学理上分析能力内涵与构成要素的研究不足,对于要素间的内在联系也未有探讨,可以说该领域内的理论建构研究略显单薄。第二、缺少整体观下的实证研究,忽视“自下而上”的归纳・探索型研究路径。“自上而下”路径下的相关能力建构研究均以国外和我国英语教育领域的成果为理论基础开发问卷,所依据的理论基础是客位的一般跨文化能力理论。这些研究有利于验证经典理论在研究中的可行性,但容易忽略中日交际的特殊性,有必要采用 “自下而上”路径进行中日跨文化能力的建构研究。第三、多有从在校学生能力现状和教师教学经验视角出发讨论能力构成的研究,未有从社会需求视角展开的研究。在校学生和教师属于目标语言文化的“局外人”,为全面系统地了解国际交际实践中的语言文化需求,还需针对“局内人”即目标语言环境下的群体进行调查研究[10]。

基于上述文献梳理可见,目前国内外关于中日跨文化能力的内涵、构成的探讨不足,更缺乏基于社会需求视角的实证研究。鉴于此,本研究采用探索性研究,深入挖掘中日跨文化能力的具体内容及其内在联系,构建符合社会需求的中日跨文化能力理论模型。

三、研究设计

(一)研究方法

本研究采用定性研究方法,通过访谈调查获得数据后采用 KJ法进行分析。KJ法是日本人类学学者川喜田二郎提出的探索性研究分析法[11],该方法的特点是不受任何已有研究的束缚,基于实际数据,“自下而上”生成新理论或假说。在生成符合社会需求的中日跨文化能力理论框架时,KJ法是行之有效的方法。

(二)研究对象

以14名日语专业毕业生为对象进行访谈调查。从性别来看,男性和女性各占50%。包括日语教师(14%)、不同职位的公司职员(51%)、自营业主(14%)、自由职业者(7%)、家庭主妇(14%)等职业,分别居住在中国(36%)和日本(64%)且使用日语工作或生活。平均日语使用年限为11年,均有5年以上的跨文化交际经历。

(三)研究步骤

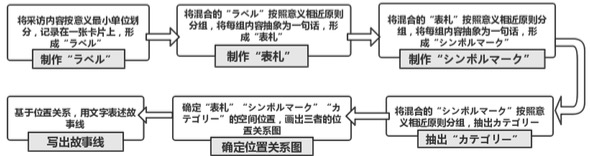

围绕中日跨文化能力的认识,对14名毕业生开展平均每人30分钟的半结构访谈。在受访者签署《参加研究同意书》之后,笔者及小组成员对访谈过程进行录音,并将访谈内容进行整理。随之,运用KJ法对数据不断整合、精炼实现概念化,从而生成能力要素和维度、明晰内在联系。基于川喜田(1996),将具体的分析过程分为6部分(如图1所示)[11]。其中,在制作“表札”过程中,对无法找到意义相近的“表札”单独成为“独立表札”。

图1 KJ法分析步骤

四、分析结果与讨论

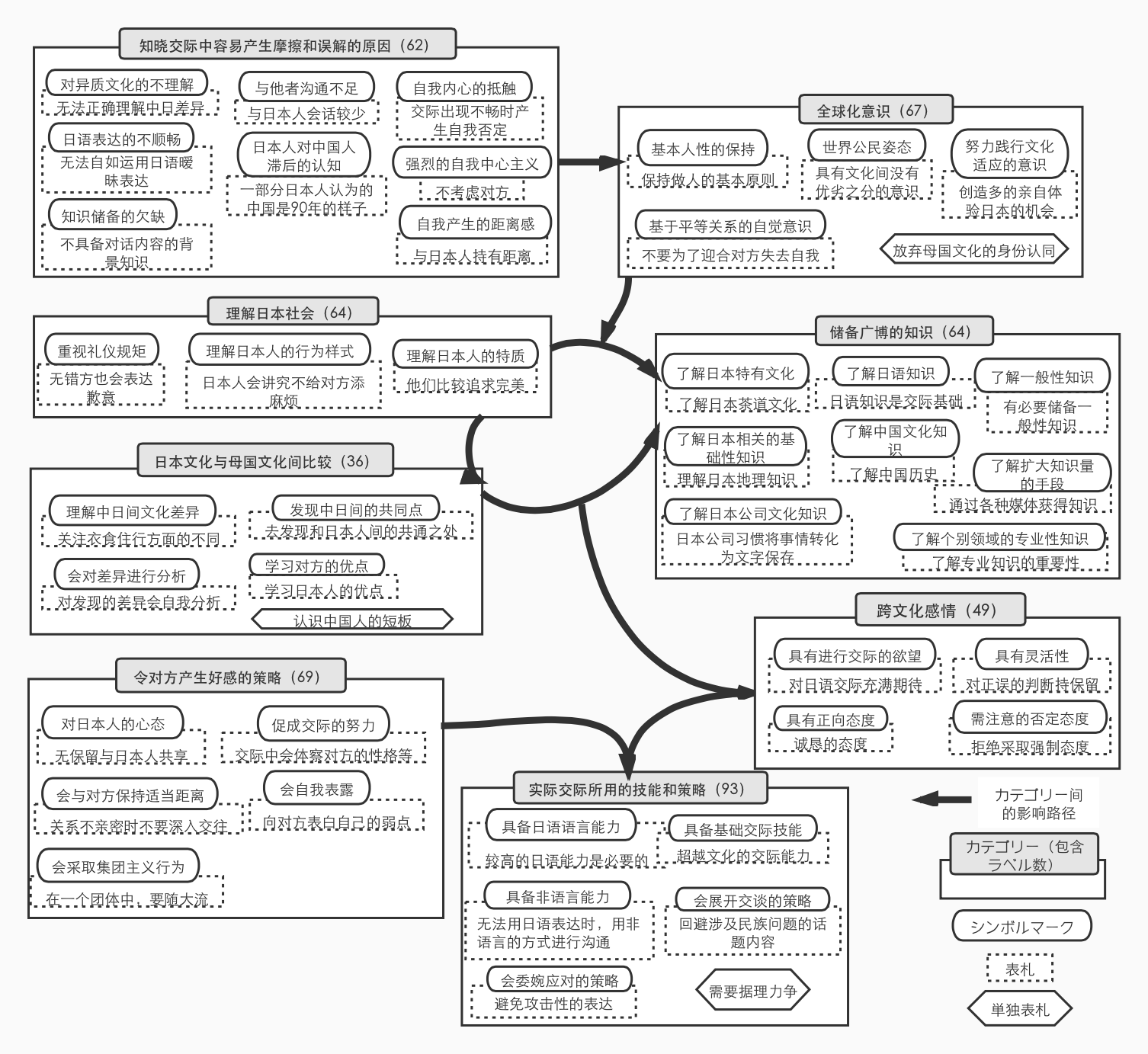

湬 经KJ法的前4个阶段,共得到504个“ラベル”,由“ラベル”生成中日跨文化能力相关构成要素的147个“表札”、3个“独立表札”、41个“シンボルマーク”、8个“カテゴリー”。随后,基于层层整合分析确定各个构念的位置关系得到图2,具体分析是由笔者和2名日语教师共同完成。分析结果表明,社会需求视角下的中日跨文化能力是由众多要素构成的复杂体可包括8个维度,44个内在要素。

湬 注:()内的数字为ラベル个数,“表札”内容为列举的示例。

湬 图2 基于KJ法所得各成分的空间关系图

湬

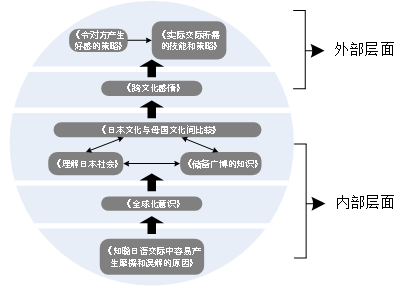

依据KJ法所得空间位置图及其内部关系的“故事线”,可以构建出中日跨文化能力结构模型,如图3所示。由此可得,中日跨文化能力是指,在《知晓日语交际中容易产生摩擦和误解的原因》的前提下,在日常中始终持有一定的《全球化意识》;熟知与日本相关的基本知识和社会规范准则等,进而达到深入地《理解日本社会》,《储备广博的知识》,通过《日本文化与母国文化间比较》,努力发现与中国文化及价值观之间的共同点和差异性;从而经《跨文化感情》的展现表达出对日本人的立场和价值观等的高度受容;在交往中,积极开展对话,积极发挥《令对方产生好感的策略》,通过实践《实际交际所需的技能和策略》,建立和发展与对方良好关系的能力。该能力的8个维度相互影响,遵循由认知与意识的内部层面到态度与行为的外部层面的发展路径。

图3 社会需求视角下中日跨文化能力理论模型

本研究基于访谈探索归纳的能力要素与中西交际的跨文化能力已有理论相比较而言,众多要素存在一致性。但由于具体要素是基于中日交际语境生成而来,所以在《理解日本文化》、《令对方产生好感的策略》、《实际交际所学的技能和策略》方面的描述性语句上,与西方成果存在差异。另一方面获得了适用于中日跨文化能力研究领域的新认知,如『日本人对中国的滞后认知』的问题、《全球化意识》下的『基于平等关系的自觉意识』的重要性。通过《日本文化与母国文化间比较》促进我们不断『学习对方的优点』、反思自我从而〔认识中国人的短板〕、规避《跨文化感情》中出现『需注意的否定态度』、『会自我表露』以令对方产生好感、增加如『会采取集团主义行为』的交际策略等都是区别于西方成果,基于访谈生成的新认知。

与中日跨文化能力研究已有成果相比较,更加系统地统合了中日跨文化能力的众多要素。生成的由8个维度构成的多元能力模型,改善了偏重于二元能力、三元能力模型的现状。不仅探明了能力构成要素,重要的是通过KJ分析法明晰了要素间的关联。

五、结语

本研究为探索性研究,通过KJ法探索了社会需求视角下的中日跨文化能力的内涵、维度和内在结构。研究结果从社会需求视角拓展了中日跨文化能力的研究框架,具体了能力的内在构成假说。作为主位理论研究,在建构本土的中日跨文化能力模型方面做了有益尝试。在今后的中日跨文化能力量表开发中,本研究的能力模型可以为建构量表提供理论基础,使用本研究基于中日交际语境所生成的要素描述语可以提高量表的内容效度。但本研究的局限体现在研究对象选取范围较窄,今后将扩大至对目标语母语者和相关企业为对象来丰富研究对象,通过多数据来源进行交叉印证,以发现其中存在的共性与差异,从而更好地描述中日跨文化能力,避免单一视角偏向效应的影响。

参考文献:

[1]王辰.中日企業文化の差異から見る異文化コミュニケーション[D].枥木县:日本作新学院大学,2017.

[2]山岸みどり.異文化間リテラシーと異文化間能力[J].異文化間教育,1997, (11).

[3]戴晓东.跨文化能力研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2018.

[4]張勇.中国人日本語学習者の異文化態度形成に関する研究[D].政策研究大学院大学博士論文,2013.

[5]姚艳玲.基于外语教育视角的日语专业大学生跨文化交际能力调查研究[J].日语学习与研究,2017(2).

[6]沈丰丹,丰玉芳.普通高校日语专业高低年级学生跨文化交际能力比较研究[J].东北亚外语研究,2018(2).

[7]金玉花.跨文化交际能力现状实证研究——聚焦于日语专业生的“认知”和“态度”层面[J].日语学习与研究,2019(1).

[8]史兴松.外语能力与跨文化交际能力社会需求分析[J].外语界,2014(6).

[9]川喜田二郎.KJ法:渾沌をして語らしめる[M].中央公論新社,1996.