一、 我国流浪儿童概况

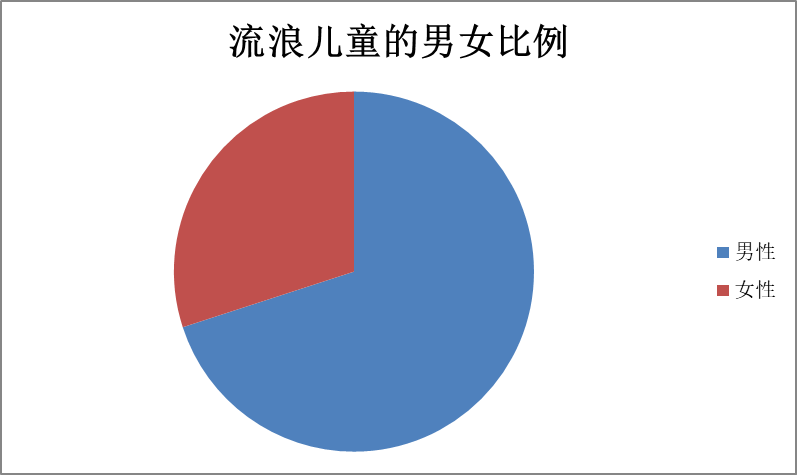

(1)男性儿童大大多于女性儿童

数据来源:国家民政部门

根据图表可看出,全国流浪儿童群体,从性别上看,男性占70%;女性占30%,因此,流浪儿童中男性儿童大大多于女性儿童。

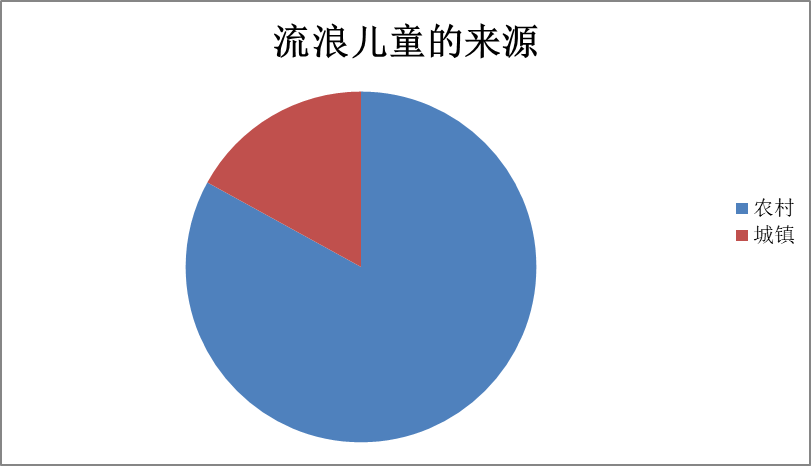

(2)偏远农村儿童大大多于城镇儿童

数据来源:国家民政部门

根据图表显示我国来自于农村的流浪儿童占总体的83%,而来自于城镇的流浪儿童占总体的17%,因此偏远农村儿童大大多于城镇儿童。

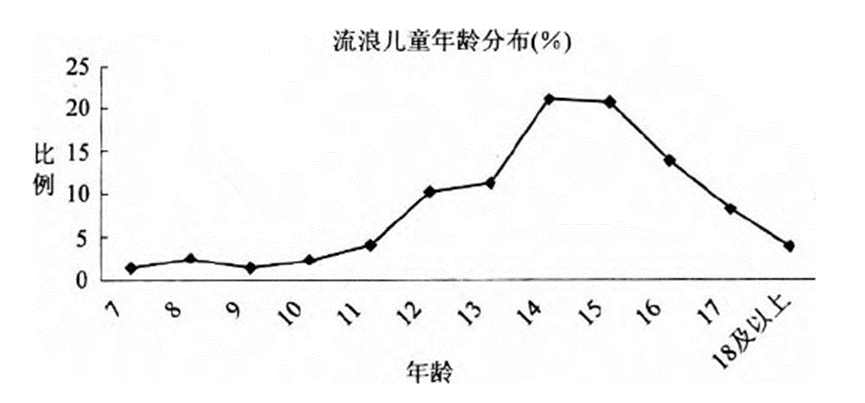

(3)青春期儿童多于少儿期儿童,11~ 16岁左右儿童居多

数据来源:国家民政部门

流浪儿童的年龄结构主要集中在11-16岁中间,14岁到达峰值,然后向两边下降,6- 10岁和17-18岁两个年龄段的人数相对较少。13岁、 14岁刚好是上初中的年龄,意味着从教育的角度看,中国农村小学向初中的过渡时期是最容易产生流浪儿童的关键时期。

(4)流浪儿童大多数由落后城市流入发达城市

多项调查表明:我国流浪儿童流出地来源广泛,地理范围几乎覆盖全国除台湾、香港之外所有的省份。依据民政部提供的数据,全国流浪儿童主要流出省份前十位依次为四川、河南、安徽、湖南、山东、湖北、江苏、贵州、吉林、云南;后十位依次是西藏、天津、北京、海南、上海、宁夏、青海、内蒙、新疆、福建。相对于各地人口基数而言,本地流出流浪儿童比率较大的依次是四川、吉林、安徽、贵州、河南、青海、黑龙江、湖南、云南和辽宁;比率较小的依次是西藏、上海、 北京、广东、天津、浙江、海南、福建、河北和内蒙。就户籍人口规模而言,上海、广东、天津和北京明显是流入地区,黑龙江、重庆、安徽和内蒙明显是流出地区。从我国流浪儿童的流出地看,大多数来自经济较为落后的地区。

二、 我国流浪儿童社会救助现状

目前而言,我国政府在流浪儿童社会救助方面的工作还处于初级阶段,逐步建立与完善新形势下的政策法规及救助模式是当前流浪儿童救助工作的重点。在国家立法方面,我国出台了多部法律来规范流浪儿童救助保护工作,如(未成年人保护法》、《民法通则》、《刑法》《反家庭暴力法》。1995年,中办、国办出台了加强流动人口管理工作的通知,明确了对无家可归或基本生活、学习无法得到满足的儿童,采取保护性救助措施。对此,民政部门对一些问题比较突出的省份进行了研究分析,建立了流浪儿童教助保护中心,现在基本每个县(市、区)都有设立这类机构。

2001年,国务院妇儿工委发布的《中国儿童发展纲要(2001 -2010年)》提出,要加强流浪儿童救助中心的管理与服务,建立社区儿童之家等各类流浪儿童收容保护机构,以期降低流浪儿童数量和重复流浪事件。

2003年2011年,民政部发布了《家庭寄养管理暂行办法),明确了被寄养儿童的定义,充分调动了民间力量参与儿童教助保护的热情,还大大减轻了政府的压力。此外。接连出台了一系列救助保护改策,如《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(以下称《救助管理办法》)、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》(以下称《实施细则》)、《流浪未成年人救助保护机构基本规定》、《关于加强流浪未成年人工作的意见》和《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》等,进一步明确流浪儿童的救助服务内容,推进流浪儿童救助保护工作。

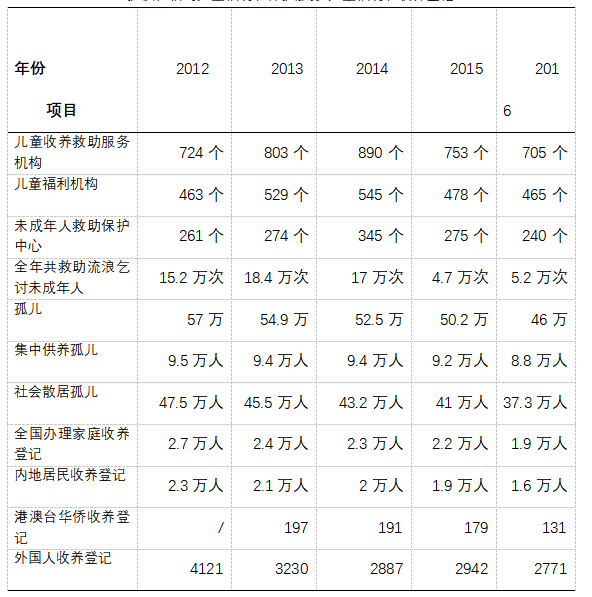

提供住宿的儿童福利和保护服务/儿童福利和收养登记

数据来源:国家统计局

2011年前,我国的流浪儿童救助制度主要偏重于施救援助,在预防、保护、教育、监护、收养等方面还规定的不是很具体。救助的内容主要包含于《救助管理办法》等救助政策中,主要侧重于生活和安全保障救助。如《救助管理办法》第5条规定了:公安机关、民政部门等工作人员发现流浪乞讨人员的,应当告诉其可自愿向救助机构求助,寻求保护和救济;对其中的未成年人,应当积极引导、护送至救助机构。《救助管理办法》第7条还规定了需提供的救助内容:要提供卫生安全的食物,要提供适合居住的住处,要提供及时的站内治疗和必要的送医救治,要协助联系相关亲属和单位,要提供返回原籍的返乡服务。此外,对救助站接收流浪儿童的后续工作也有笼统规定:救助站对受助的未成年人、残疾人等应当给予照顾;受助人员住所地的县级人民政府要教育遗弃未成年人的近亲属或者其他监护人履行抚养、赡养义务。

2011年,国务院办公厅下发了《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》,明确提出实施更加积极主动的救助保护措施,帮助流浪儿童及时早日回归家庭、强化流浪儿童源头预防和治理。2012 年,中央综治办、民政部、教育部、公安部等8部门在全国联合开展了以“保护儿童,告别流浪”为主题的“接送流浪孩子回家”专项行动,未成年人流浪现象显著减少。2013 年5月,民政部、中央综治办、教育部、公安部等10部门又联合下发通知,开展以“合力保学、快乐成长”为主题的“流浪孩子回校园”专项行动。由此,流浪儿童救助保护长效机制逐步形成,许多流浪儿童也顺利回归校园、健康成长。据统计,全国流浪未成年人救助量2013年为18.4万人次,2014年降至17万人次,2016年约5.2万人次。此外,2013年起,民政部在全国开展未成年人社会保护试点工作,将试点对象拓展到困境未成年人,其中就包括有流浪行为被救助的未成年人,有短暂流浪行为或严重流浪倾向的未成年人。福建省也向民政部申报并确定了厦门、三明、光泽3个未成年人社会保护试点地区,在困境儿童摸底、登记、建档及建立监护问题发现报告等重点内容和关键环节上取得了一定成效。 同时,最高人民法院、公安部、民政部等部门联合下发了《关于开展监护失当未成年人监护权转移工作的意见》,对监护人不履行监护职责、侵害被监护的末成年人合法权益等行为,提出相关处理措施,切实维护未成年人的合法权益。

三、 我国流浪儿童出现的问题

(1)现行法律政策的缺失

目前,我国缺乏完备的流浪儿童救助法律体系,虽然社会各界呼声很高,但酝酿多年的流浪儿童救助专门法律或儿童福利法却一直没有出台。在我国现有的政策法规,规定了许多针对未成年人救助保护的法律或政策条文,但细看一下内容,就会发现大部分条款只做了临时性规定、原则性规定,在操作性上还有待提高,特别是对流浪儿童救助的前置保护和后续发展没有细化可操作的规定。流浪儿童监护权、教育权、收养安置措施散落于其他法条中,零星分散,这些对于推动流浪儿童救助保护工作起着很大的制约作用。

(2)救助机构自身存在的缺陷和问题

社会福利院和社会救助机构是直接对流浪儿童开展相关服务的相关责任主体,相关救助机构的资源配置和服务的是否专业化直接影响着对流浪儿童的救助效果。目前,我国大多数社会福利院创建时间较短,起点较低,存在着一些不可忽视的问题。

(3)社会组织在流浪儿童救助工作中的缺位

由于儿童救助民间组织在我国才刚起步,同时由于我国的特殊国情,无论在其生存的政策、社会环境方面,还是在其自身管理运作方面,都还存在许多不尽如人意的缺陷,从而阻碍了儿童救助民间组织的健康发展。

四、 对策和建议

(1)健全流浪儿童救助的法律和制度体系

解决流浪儿童这一社会问题,首要原则是完善关于社会救助的政策法规,将预防和救助流浪儿童的理念和工作制度提升为最高的国家意志,从而确保社会救助工作的权威和稳定性。流浪儿童问题的复杂性也决定了涉及的相关制度的广泛性,所以做好预防和救助工作必须要制定一套完整的关于流浪儿童救助的法律体系。

(2)建立和完善专业化的流浪儿童社会救助机构

首先,针对流浪儿童社会救助中的实际情况,应成立专门的流浪儿童社会救助中心或儿童福利院,解决面临的流浪儿童救助存在的场地不足的问题,并直接避免其他受救助的成年人群体对流浪儿童所造成的不良影响;其次,政府应建立和高等院校的合作机制,并加大社会工作等专业人才引进力度,解决目前面临的增量问题;再次,政府应对相关人员进行专业化培训,以解决现有条件下的人员存量问题。最后,应建立符合社会救助机构的绩效考核制度和救助服务过程监督机制,以切实保障社会救助机构的专业化水平。

(3)构建流浪儿童多元救助服务体系

当前,在我国流浪儿童的救助格局中,由政府主导,民政部门主管,社会力量适当参与。虽然有民间团体的适当参与,但他们的力量和作用十分薄弱。流浪儿童的多元救助工作致力于建立一种政府、市场、社区、家庭以及民间社会的平等合作关系,如图所示

多元救助服务体系示意图

上图表明一个理想的流浪儿童救助服务平台是由多方力量合作构成的,它包括公共组织(政府)、市场、社区、家庭以及民间等各个方面。多元救助服务体系的各个部分虽然责任分散到不同部门,但功能与作用可以实现互补,形成合力。

参考文献

[1]杨钰湉. 对话与成长:城市流浪儿童机构救助的社会工作介入研究[D].南京大学,2015.

[2]李晓云. 我国流浪儿童社会救助机制研究[D].北京交通大学,2011.

[3]李芊润. 救助站流浪儿童救助困境及对策研究[D].长春工业大学,2016.

[4]民政部社会服务发展统计公报

[5]中国流浪儿童现状及其治理 [J].唐敏.教育观察(上旬刊).2013(08)

[6]中国流浪儿童的现状及对策分析[J]. 滕晓丽. 科技经济市场. 2007(03)