支气管哮是临床上较为常见的一种疾病,大多是因为慢性气道炎症病变所致,继而导致气道发生高反应性,在多种内、外因素的影响下会导致可逆性气道狭窄的发生,最终出现病症,患者的主要临床表现为胸闷、气促、咳嗽、反复性喘息等。一旦患病后,如未及时接受针对性治疗,会导致病情进一步加重,影响着患者的身体健康与生存质量[1]。从目前临床报道中得知,茶碱类药物对于该病的治疗取得了显著的效果,为此本文中展开了以下研究。

1.资料与方法

1.1一般资料

选择我院2021年7月-2022年7月收治的80例支气管哮喘患者,根据不同治疗方式分为实验组与对照组,每组40例。实验组中男性22例,女性18例,平均年龄(44.11±1.24)岁;对照组中男性23例,女性17例,平均年龄(44.15±1.22)岁。两组一般资料对比(P>0.05)。

1.2方法

对照组患者应用β受体激动剂、 糖皮质激素等常规方式进行治疗。

实验组患者应用茶碱类药物进行治疗,依据患者的实际病情选用合适的药物,针对激素依赖型哮喘、激素抵抗型哮喘患者应用茶碱缓释片进行治疗,每次口服0.1-0.2g,每天2次;针对慢性支气管哮喘患者应用氨茶碱雾化吸入的方式进行治疗,每次剂量为0.25-0.50mg/kg,与10ml的生理盐水混合,每天3-4次,每次10分钟;针对支气管哮喘急性发作的患者,给予氨茶碱静脉输入的方式进行治疗,将0.25g的氨茶碱注射液与250ml的生理盐水混合,每天静脉滴注2次。两组患者均接受临床1周的治疗。

1.3观察指标

(1)对比临床疗效。(2)对比肺功能指标。

1.4数据分析

用SPSS17.0软件进行对数据的统计和整理,用(x̄±s)来表示,计数资料用(x2)校验,p<0.05,差异具有统计学意义。

2.结果

2.1对比临床疗效

实验组治疗有效率高于对照组,P<0.05,见表1。

表1 对比临床疗效(n/%;例) 2.2对比肺功能指标

2.2对比肺功能指标

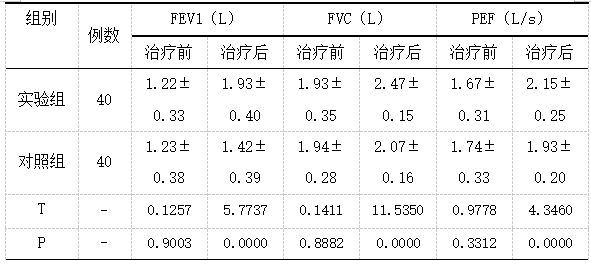

治疗前对比结果显示,P<0.05,治疗后实验组各项指标均高于对照组,P<0.05,见表2。

表2 对比肺功能指标(x̄±s) 3. 讨论

3. 讨论

随着近些年支气管哮喘患者不断增加,临床上对于此类疾病的治疗也越来越重视。常规治疗措施虽然可以改善患者出现的气促、喘息等症状,但是治疗一段时间之后,部分患者的症状会反复。此外,因为慢性支气管哮喘患者的病程比较长,疾病复发后就会增加患者的痛苦;支气管哮喘急性发作期如果没有及时干预治疗,就会转变为慢性病变,继而影响到患者的预后。因此,在早期应该给予支气管哮喘患者展开针对性治疗。

在相关研究报道中表示,茶碱类药物在支气管哮喘患者的治疗中应用,可有效提升治疗效果,改善肺功能[2]。茶碱类药物治疗支气管哮喘的主要药理机制为:(1)可以有效扩张支气管,患者经过口服或者静脉滴注的方式用药,药物的有效成分可以抑制细胞内钙离子内流,对磷酸二酯酶的活性也有着阻断功效,促使支气管平滑肌舒张,最终达到扩张支气管的目的。针对该病患者来说,支气管的扩张会有效纠正胸闷、喘息等异常症状。(2)对嗜酸性粒细胞水平有着调节功效,疾病的发作之后,大多患者都会伴有嗜酸性粒细胞水平射升高情况,而患者在用药茶碱类药物之后,其嗜酸性粒细胞水平会明显降低,促使药效可以充分发挥,控制患者的病情[3]。除此之外,随着临床现代药理学的不断深入研究,茶碱类药物的抗炎、调节诶免疫功能等作用已经得到了症状,在临床治疗中应用也比较广泛。本次研究中针对支气管哮喘患者的不同类型,选择了不同的用药方式, 对患者的用药进行规范,个性化的用药治疗,在保证药效的同时还能确保患者的治疗安全性,充分发挥药物的疗效。本文结果显示,实验组治疗有效率高于对照组;肺功能指标高于对照组,P<0.05。

综上,支气管哮喘患者应用茶碱类药物进行治疗,可明显改善肺功能,提高治疗效果。

参考文献:

[1]崔鑫洋.茶碱类药物在支气管哮喘治疗中的合理应用[J].中国医药指南,2021,19(20):38-39.

[2]王营.茶碱类药物在支气管哮喘治疗中的合理应用[J].中国医药指南,2020,18(3):93-94.

[3]张峰.不同茶碱类药物对支气管哮喘的临床疗效比较[J].临床医学研究与实践,2019,4(1):33-34.