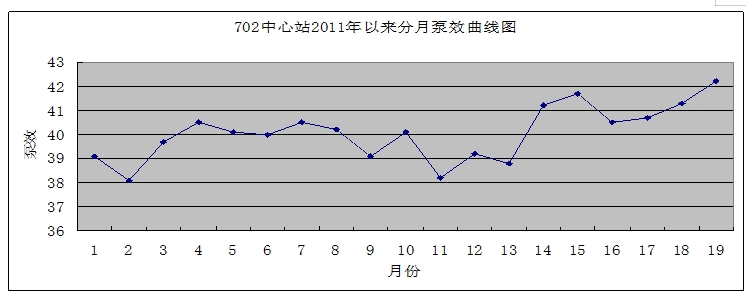

曙光油区502中心站目前共有油井109口,开井数66口,日产液量970t,油量200t。其中超稠油井59口,占总井数的98%,为此,对超稠油井泵效的研究具有十分重大的意义。深井泵是有杆泵三抽设备中的重要部分,实际上它是柱塞泵的一种,由固定凡尔、游动凡尔、活塞和工作筒组成。通过抽油杆连接下入井内,与抽油杆、抽油机配合,通过往复运动,不断地将井底的原油抽出地面。深井泵工作是否正常,直接影响着油井的生产。而泵效是体现深井泵工作状况的最直观的指标。泵效是指深井泵实际排量与理论排量的比值,严格地讲,这只能叫视泵效,因为要不熟得深井泵的实际泵效,就要考虑液体的何种系数和油管,抽油杆的冲程损失。但这样计算繁琐,而且也没有必要,因此现场中一般就以视泵效来代替实际泵效。深井泵从大项来分有杆式泵和管式泵,我中心站油井目前全部采用管式泵。2011年,中心站的油井平均泵效为39.5%, 2020年中心站的平均泵效达到了40.9%,7月份中心站的平均泵效为42.2%。通过对影响超稠油井泵效的研究,采取一系列的措施,达到了提高超稠油井泵效的目的。

1 影响泵效的各种因素分析

理论上来说,只要油井存在一定的沉没度,油井的泵效就不会很低,但深井泵在井下工作时,受各种因素的影响。因此,除油井抽喷和下泵初期外以外,泵效都低于70%。影响泵效的因素很多,通过研究分析,主要存在以下几个方面。

1. 1 供液不足的影响

1. 1. 1 吞吐末期

在工作时,泵入口处受活塞向上的抽吸力、油套环空的液柱压力、以及液体与泵之间的磨擦力和原油的粘滞力。即P入口=P吸力+P环空-P磨擦-P粘滞。而油套环空的液柱压力P=ρgh/1000+p套,式中,h即为沉没度。因此,在其它因素恒定的情况下,沉没度的下降直接影响着泵效的高低。即沉没度的高低与泵效成正比。由于超稠油井是采用蒸汽吞吐作为主要的开发手段,因此,在吞吐末期,井底近井地带温度降低,原油粘度上升,沉没度不断下降,使用泵效降低。

1. 1. 2 套坏出砂

超稠油井由于胶结疏松。在高温注汽的情况下,射孔井段极易损坏。造成油层出砂,当沉砂口袋的砂面上涨至油层部位,就会产生砂埋油层现象,造成油层的液体不能够及时流向井底,形成供液不足的现象。

1. 1. 3 汽窜

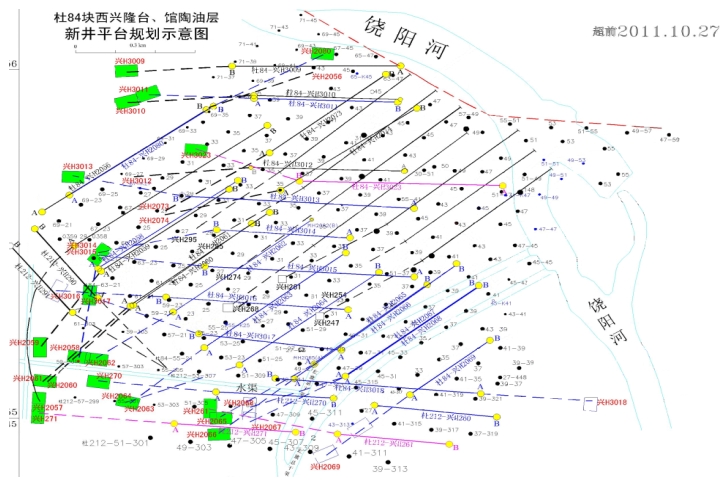

超稠油井由于井位较近(70m),加之目前钻了一大批水平加密井,使井距变得更密。见图1,汽窜现象时有发生。部分连通性差一些的油层在汽窜发生后,使用井间的未被加热原油推向井底,造成供液变差,形成供液不足的现象。

图1 杜84兴隆台西地质井位图

图1 杜84兴隆台西地质井位图

1. 2 气体影响

理论上深井泵在一个冲程内吸入和排出的液体等于活塞在上行时让出的体积。但对于油层能量低、供液不足或含气体过多的井,当泵入口处的压力低于饱和压力时,进入泵内的将是油气混合物,进入泵内油的体积减少,使泵效降低。另外,活塞在下死点时固定凡尔和游动凡尔之间的余隙中存在着高压油气混合物,在活塞上行时,油气混合物膨胀,固定凡尔不能立即打开,使泵效降低。

1. 3 漏失的影响

油层中的原油在进入深井泵后一直到地面,均是处在一个密闭的环境中。这期间任何一个泄漏点都可造成泵效的降低,使用进入泵内的液体不能够完全抽出地面而损失一部分能量。

1. 3. 1 油管漏失

这种情况多发生在作业下泵后初期,由于作业质量不合格造成油管密封不严,或者油管本身存在缺陷而未及时查出造成。

1. 3. 2 泵凡尔漏失

泵凡尔漏失可分为固定凡尔漏失、游动凡尔漏失、双凡尔漏失。目前我中心站采用的均为双游动凡尔泵。泵凡尔漏失的原因主要有:加工方面原因;井液含砂或杂质多,凡尔球与座接触时长期磨挤,造成球与球座密封不严;阀座内有脏物;

1. 3. 3 活塞与衬套间隙漏失

这种情况亦发生产含砂较多的油井,或由于选泵不合适,级数过低,造成活塞与衬套间进入细微砂粒,将间隙磨大,造成漏失。此外,由于超稠油井均有一定的段斜角度,长期运行会造成活塞与衬套偏磨,也会使间隙漏失增大。

1.3. 4 油管头漏失

油管头漏失多发生大作业下泵初期,由于施工质量不合格,造成油管头密封圈损坏或密封圈不清洁,形成漏失。

1.4工作制度的影响

工作制度范指油井的泵深、泵径、冲程、冲次。而其中对油井影响最大的就是冲次和泵径的影响。

1.4.1冲次的影响

从深井泵的理论排量计算公式中可以看出,排量与冲次成正比。但随着冲次的增加,惯性载荷增大,冲程损失增大,对于稠油井来说,油流进入泵筒的速度相对较慢。因此,高冲次生产将会导致充满系数的降低,从而影响泵效。

1.4.2泵径的影响

一般来说,超稠油井宜采用大泵径以减少油流入泵的阻力。泵径减小,阻力增加。产液量减小,但泵径的增大直接导致理论排量的增大,从而引起泵效的降低。

1.5流体性质的影响

对于我们目前所处的超稠油井来说,流体中多含腐蚀性的水和硫化氢气体,腐蚀泵的部件,使之漏失,影响泵效。此外由于超稠油特有的性质,目前大多采用蒸汽吞吐进行开发。但随着开采时间的延长,井底温度不断下降,粘度不断增加,使流体流入泵内的阻力不断增加,从而引起泵效的降低。

1.6冲程损失的影响

所谓冲程损失是指光杆冲程与活塞冲程之差。形成冲程损失的原因主要是上下冲程过程中抽油杆柱和油管柱随交变载荷而产生弹性伸缩,使活塞冲程小于光杆冲程,从而减少了活塞所让出的体积,使泵效降低。

2 提高泵效的措施

超稠油开发在我区已有十多年的时间,通过不断摸索,已形成一套形之有效的开采办法,针对影响泵效的诸多不利因素,我们分别采取了不同的措施,通过在油井现场应用,取得了较好的效果。

2. 1 供液不足

2. 1. 1 油层发育差,吞吐效果不好

针对这类油井,主要采取以下办法:采取多种注汽方式,增加周期产量;先后采用了高温调剖、复合吞吐等控制蒸汽的运动方向,从而提高油层的动用程度。采取间歇吞吐,降低生产成本。84号站的D84-53-35井是一口低产能油井,在第21轮注汽2448t后,累计生产138天,生产原油仅85吨。产水118t;后期采用间歇吞吐。一年后再次注汽1800t,累计生产97天,生产原油471吨,产水1076吨。平均泵效提高了21.2%。油汽比提高了0.23。而且少开井41天,节约了大量的能源。在今年以来,中心站先后实施间歇吞吐4井次,取得了较好的经济效果。

2.1.2采取防砂措施,(包括大修复产)保持油流通道畅通

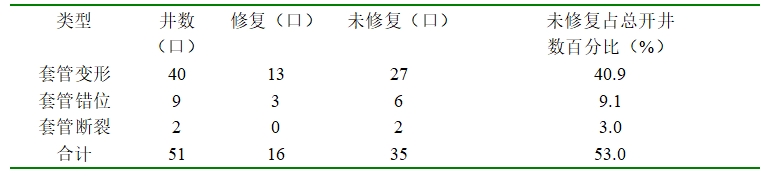

截止2020年8月份,中心站的套管损坏油井统计如下表,套坏出砂成为制约油井生产的一大难题。为此,我们一方面加强套坏的修复,另一方面采取热采时进行冲砂、捞砂,并结合高温固砂等措施保证油井的正常生产,截止目前,今共实施冲砂、捞砂12井次,高温固砂10井次,取得了较好的效果。由于超稠油井油层的胶结状况差。下泵开采时严格控制采液强度的办法。对于我中心站所处的杜84兴隆台西区块来说,一般控制采液强度为0.7~1t/m。即不能过高,亦不能过低,必须保持一个稳定的流速,以达到液流携砂的目的。流速过低,砂粒在井内由于比重原因下沉,易造在砂卡;流速过高,将加速井底近井地带油层结构的破坏。

表一 502中心站套管损坏统计表

2.2气体影响

由于超稠油井的气油比比较低,而且套压一般都低产0.05Mpa。因此,气体对泵效的影响相对较小。但在吞吐末期,随着井底温度和压力的下降,原油脱气比较严重,这种情况下,我们一般采取降低冲次的办法,保证深井泵具有一定的沉没度,以减少气体的影响。其次是在汽窜发生前,油井多伴有气体影响,使油井减产或不出油。例如84号站的D84-49-45井,在今年三月份,由于受D84-47-47注汽的影响,液量突然由20m3/d,降至不出,井口出气较大,示功图显示气影响。中心站决定关井防窜。待停注开井后,油井又恢复到正常的水平。

2.3制定合理的工作制度

2.3.1加大小泵径深井泵的使用

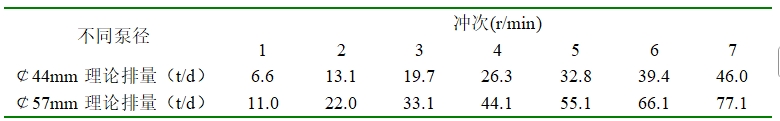

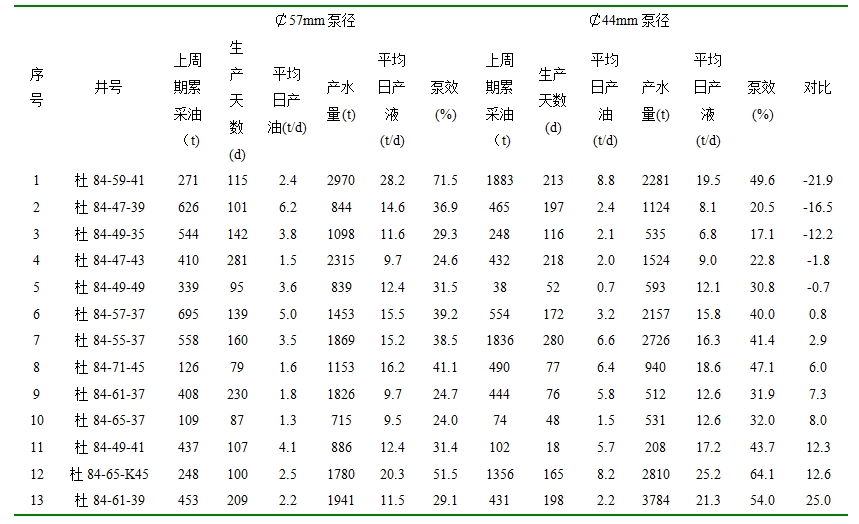

在超稠油开发的初期,大家都使用长冲程、大泵径、慢冲次的固定模式。一般均采油¢57mm和¢56mm的泵径作为主要的选择。但从泵的排量来看,¢44mm小泵径完全可以满足油井的需要,见表二。

表二 两种泵径排量对比

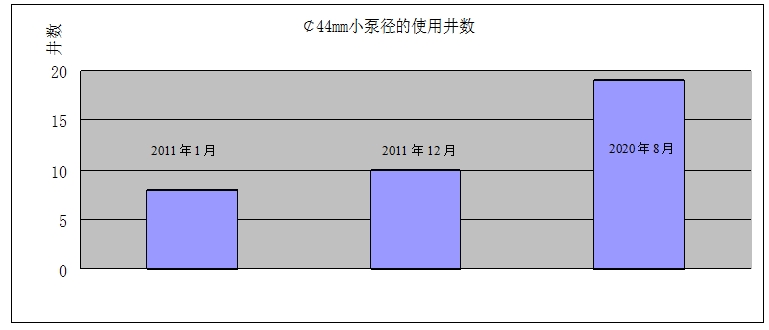

随着开发的延续,经过不断的试验,小泵径的使用又成为了新的提高泵效的办法。从我站近两来看,¢44mm小泵径井不断增加。见图二。

图2 502中心站¢44mm泵径油井的使用情况

通过对今年使用的13口油井效果对比证明,¢44mm防砂泵的使用对提高泵效起到了较好的效果,见表三。

表三 泵径效果对比表

从上表可以看出,D84-59-41虽然泵效降低了21.9%,但日产油增加了6.4t/d,另外两口油井由于井况变差泵效降低外,其余油井大多数收到了较好的提高泵效的效果。

2.3.2先择合理的冲次

冲次是在生产过程中调节排量最为方便的手段。目前为防止出砂对油井的影响,我们在注汽下泵后大多采用稳压启动的办法,即低冲次开井,正常后再逐步调至生产所需冲次。但在中后期的生产中,由于多方面因素,油井产量逐渐递减,反映出泵效也不断降低。这时有一个误区就是上调冲次提液,这种情况一般是深井泵存在轻微的漏失的现象,提高冲次可以弥补漏失的影响。虽然部分油井能够见到提液的效果,但泵效却大大降低了。因此,我们对于油井的降产,首先是做出正确的判断,是递减还是泵工作不正常,如果泵工作不正常,则应采取相应的措施恢复泵况。同时,正确对待油井的递减,保持一个稳定的泵效。尤其是到吞吐末期,一定要使供液与抽吸能力相匹配,避免造成大马拉小车的现象。同时,冲次也是影响冲程损失的重要因素之一,冲次过快,抽油杆弹性伸长和缩短的频率增加,使冲程损失随之增加,有效冲程缩短。

2.3.3合理实施间开措施

部分低产能井当冲次降低到不能够使油井连续出油的时候,油井即会出现间出现象。这时若还没到注汽周期,油井可实施间开措施。由于各井的液面恢复速度不一样,采取的间开制度也各不相同。摸索油井间开制度的方法有:液面法、连续计量法、功图法。今年以来,中心站先后实施间开井6井次,通过摸索,分别制定了不同的间开制度,不但满足了油井的生产需要,而且,而且在节能方面取得了一定的效果。

2.4深井泵的工作状况

深井泵的工作状况直接影响到泵效的高低,通过利用示功图、动液面、憋泵、试压等方法来正确判断深井泵存在的问题,是油井管理的关键所在。

2.4.1固定凡尔漏失

固定阀漏失时,从示功图中可见图右下角有明显的缺失。憋泵时上行上升,下行有明显的降落。试压时不漏,但将活塞提出工作筒后试压试不住。在轻微漏失的情况下,一般采用碰泵或碰泵配合掺洗可以解除;个别井我们采用将活塞拔出工作筒正洗,利用阀球与阀座的间隙用洗井液将脏物冲洗净。

2.4.2游动凡尔漏失

游动阀漏失时,从示功图中可见增载线明显变缓。憋泵时上行上升幅度较小,下行正常。由于目前采用的是双游动凡尔深井泵,难以做出具体判断。目前从现场来看,采用碰泵掺洗的办法效果不明显,一般采用热油车洗井。因为热油车洗井时排量和温度较掺洗来说能够得到保障。只要不是泵存在硬性机械损伤,可以解除此故障。

2.4.3双凡漏失

双凡尔漏失时,示功图反映为梯形或椭圆形。这种情况一般是由于泵存在较为严重的伤害,需进行检泵作业方可解除。

2.4.4活塞间隙漏失

活塞间隙漏失与游动凡尔漏失较为相似,从检泵作业时起来的泵来看,有时会出现活塞表面有明显的擦痕。这处情况一般发生在由于出砂严重或选泵不合理造成。对于出砂较为严重的井,一般应选用携砂能力较强的携砂泵或沉砂泵,提高井液的流动能力或减少砂粒进入泵内。一但发生此类情况,需进行检泵作业。在设计油井下泵深时,考虑油井的钻井轨迹,避开斜度较大的部位,防止活塞与衬套长期偏磨造成间隙增大。

2.4.5油管及油管漏失

由于超稠油的深井泵工作在井下600m至700m的位置,因此下部油管承受着较大的压力,即P=ρgh/100+P油压≈6~7Mpa。因此如果下部油管漏失,将对泵效造成较大的影响。针对油管漏失,主要是加强作业质量的监督工作。从滑车的使用,丝扣油的涂沫,油管的质量,有无伤扣、裂痕等全面做好检查监督工作。其次要校对好油井的防冲距,避免深井泵长期下泵,造成油管丝扣处疲劳损伤,导致丝扣处渗漏。并且在作业下泵时,检查好油管头的密封圈,保持完好清洁。避免油管头处漏失。

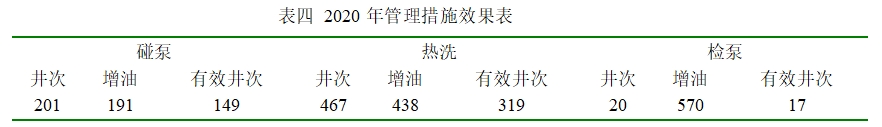

今年以来,通过碰泵、掺洗、检泵等各项工作的实施,取得了较好的增产效果。具体见表四。

表四 2020年管理措施效果表

2.5流体性质对泵效的影响

2.5.1含硫化氢的影响

在油井取样的过程中,经常可以发现取出的油样中水质发黑。这意味着油井存在腐蚀性的气体硫化氢。硫化氢与井下油、套管表面接触生成了黑色的硫化亚铁沉淀。这种沉淀易悬浮于水中的粘垢形成黑水,常在设备表面形成一层薄的黑色粘垢。使井下设备受到腐蚀。这种腐蚀常表现为点蚀,使金属表面变得凹凸不平,严重时常造成设备穿孔、串漏、井下机泵损坏。尤其是对阀球阀座腐蚀较大,使阀球与阀座不密封。应采用必要的措施预防。如采用耐腐蚀性强的深井泵,使用防腐涂料油管等。

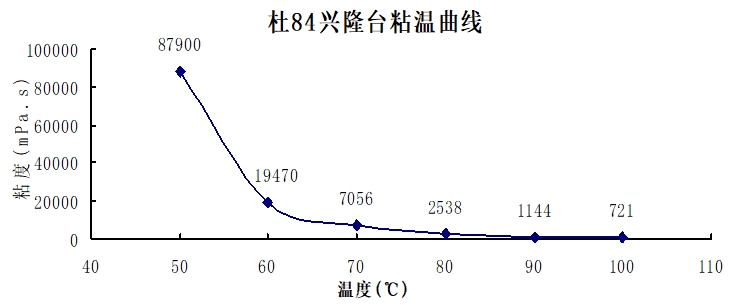

2.5.2原油粘度高的影响

原油粘度是影响泵效的关键因素之一,从杜84兴隆台油井的粘温曲线可以看出,80℃为原油的拐点温度,且原油粘度满足正常生产需要(低于4433mpa.s)可以正常生产。但从现场来看,提温很难达到。目前降低原油粘度的方法主要是采用地下掺油降粘。因此,合理的掺油比是保持油井合理泵效的关键。中心站选取不同的油井,通过对同一油井配备不同的掺油量,从结果中看出随着掺油量的不断增加,油井泵效有下降趋势,当掺油量达到12方/日时,泵效下降了10~30%左右,严重影响了油井泵效。因此,当油井末期粘度较大、井口温度低、回压较高时,在降粘目的达到时,不能够以加大掺油量来提温和降低回压,可以考虑增加井口炉、改流程进行双掺、定期掺油洗井等方面,而不能仅采用加大掺油量的办法来解决。目前中心站针对个别粘度较高的油井采用了7口井连双掺流程,两口井采用合走流程,同时针对每口地下

掺油井制定了合理的掺洗周期,从根本上解决了地下掺油井回压高的问题。

图4 杜84兴隆台粘温曲线

3 取得的效果

通过加强对泵效的管理,载止到七月底,我中心站完成原油产量3.179×104t,对比进度超产原油0.7030×104t,牢牢地把握了全年生产的主动权。同时泵效对比去年取得了较好的效果,见图5。下一步我们要在前期工作的基础上,将提高泵效这项工作长期坚持下去,使得油井的管理水平得到进一步提高。

图5 502中心站泵效曲线

4结论与建议

1、超稠油井使用¢44mm小泵径可行。

2、对油井参数的调整应以泵效为重点考虑对象。

3、加强日常油井的维护管理是保持泵效的关键。

4、合理的掺油比对稳定泵效有一定的作用。

5、提高泵效要与地质相结合,充分考虑油层因素。

参考文献:

[1] 陶延令, 采油技术问答汇编 [M]. 北京:石油工业出版社 1998.11

[2] 国建军,等 特种抽油泵及常用井下工具手册[M]. 北京:石油工业出版社 2002.09

[3] 邹艳霞,. 采油工艺技术 [M]. 北京:石油工业出版社 2006.05

[4] 张琪,采油工程原理与设计[M]. 北京:石油工业出版社 2003.01