膝骨关节炎(OA)多发于老年患者,多因关节退行性病变、关节周围神经性缺陷引起,临床表现为关节疼痛、僵硬、活动受限,严重影响了病人的生活质量[1]。对于OA来说,其治护工作最关键的是帮助改善患者疼痛,促进神经的康复,随着优质护理的广泛应用,其在OA的护理中取得了令人满意的结果[2]。本研究以2018年5月~2019年5月骨科收治的100例OA患者为例展开分析,探讨优质护理的实施效果。

1 资料与方法

1.1一般资料

随机选择2016年5月~2019年5月骨科收治的100例OA病例,根据入院顺序分组。前50例为对照组,其中男女各有28、22例,年龄在55~78岁,平均年龄(66.57±12.45)岁;后50例为观察组其中男24例、女26例,年龄在58~75岁,平均年龄(65.08±13.28)岁。两组一般资料对比,p>0.05。

1.2 方法

对照组实施骨科常规护理,包括入院检查、加强巡视、遵循医嘱、指导生活等,观察组实施优质护理,具体如下:

①基础护理。患者入院后,立即按照医院优质护理示范服务方案要求,明确患者入院时、治疗时、清晨、中午、夜间等时间段的护理工作,包括生理、饮食、心理、病理等多方面护理内容。

②加强护患沟通。优质护理的内涵是“以人为本”,因此医护人员要加强与患者的沟通和交流,随时保持微笑,用积极的态度完成工作,与患者建立良好的护患关系,从而消除其恐惧感、陌生感,促进其积极配合医护工作;在进行任何治疗前,都要详细向患者解释目的、方法、步骤,征得患者的同意后实施。

③疼痛护理。保守治疗者需要每周注射玻璃酸钠,这类患者疼痛可能持续时间较长,因此护理人员需要定期对患者的疼痛程度进行评估,当NRS评分<4分时可予以注意力转移法、按摩法等方法,帮助缓解病人疼痛,而评分≥5分者应遵循医嘱予以药物治疗,比如中药活血化瘀、通络止痛类的药物;针对手术患者,术后疼痛的可予以神经阻滞麻醉镇痛、载体类激素曲安奈德等药物止痛。

④神经康复护理。采用神经肌肉电刺激(NMES)治疗仪,取患者舒适体位进行治疗,根据患者病情和疼痛情况设计刺激时间、间歇时间、频率和刺激强度、治疗疗程;同时配合直抬腿练习、勾腿练习、静蹲练习等功能锻炼,促进患者神经功能的康复。

1.3 观察指标

采用疼痛数字评分法(NRS)、神经功能缺损评分(SSS)评价实施护理前、护理后2周患者疼痛改善情况、神经康复情况。

1.4 统计学

采用SPSS20.0软件分析,计量资料以x±s表示,t检验,当P<0.05时表示差异显著。

2 结果

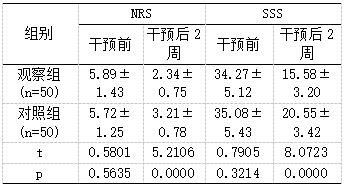

干预前,两组患者NRS、SSS评分对比均无差异;干预后2周较干预前对比,两组评分均明显降低,观察组评分明显低于对照组,p<0.05,详见表1。

表1 干预前后两组患者NRS、SSS评分变化(分,x±s)

3 讨论

从OA的病理生理机制上来看,由于机械性或生物性的原因导致关节软骨细胞、细胞外机制等正常组织受损,关节失去了平衡,并通过神经反馈、关节内卡压、运动限制诱发关节活动度受限、疼痛等症状。因此,对于OA的治疗和护理,最关键的就是缓解病人疼痛,解除运动受限、恢复关节功能。但在OA的治疗过程中,保守治疗时间长、见效慢,病人长时间存在疼痛,严重影响身心健康;手术治疗者术后因创伤、手术应激等引起疼痛也不利于术后早期进行功能锻炼[3]。而优质护理的实施在缓解疼痛、促进神经康复上起到了积极效果。

优质护理是基于常规护理进行强化,深入“以人为本”的护理理念,为患者提供安全、优质、舒适、满意的护理服务。从本次研究结果来看,干预前,两组患者NRS、SSS评分对比均无差异;干预后2周较干预前对比,两组评分均明显降低,观察组评分明显低于对照组,p<0.05。针对OA实施加强基础护理,建立良好的护患关系,注重疼痛护理干预、神经康复护理,促使患者积极配合医护工作,更利于疼痛的改善,同时还能促进恢复期神经康复,帮助改善OA预后[4]。这与许家丽,尹东,刘显珠[5]的研究结果相符,许家丽等认为对OA患者实施优质护理干预可显著减少病人疼痛,利于神经功能康复,效果显著。

综上所述,优质护理的实施有助于改善膝骨关节炎患者疼痛程度,促进恢复期神经康复,值得推广。

参考文献:

[1]张冬珍,李秀敏.优质护理对双膝骨关节炎患者人工膝关节置换术中应激反应的影响[J].中国药物与临床,2019,19(15):2702-2704.

[2]梁群飞,钟联凤.优质护理干预对膝骨关节炎患者疼痛控制及负性情绪的影响[J].中国医药科学,2019,9(2):123-126.

[3]唐秀萍,周燕芸,翁艳.优质护理对全膝关节置换术后患者满意度的影响[J].福建医药杂志,2017,39(3):175-176.

[4]刘黔.优质护理对膝关节置换术后患者的临床意义[J].中国医药指南,2018,16(33):10-11.

[5]许家丽,尹东,刘显珠等.优质护理对膝骨关节炎病人疼痛及恢复期神经康复效果的影响[J].全科护理,2018,16(5):555-556.