随着通信和数据业务信息化的飞速发展,对于数据、环境和图像的远程监控需要越来越强烈。在服务于本地企业的过程中,因冶炼和化工企业较多,气体报警器使用广泛,数量巨大,安装地点复杂,存在高空、井窖底、罐体内部等危险复杂的空间里,现场调校难度较大,很难达到国家检定规程要求,频繁更换给企业又带来很大的经济压力。为此,我们从互联网技术入手,结合计量特性,从报警器设计原理进行剖析,研究设计以气体报警器在线调校装置为核心的无线传输平台,以提高气体报警器远程信号传输能力,实现气体报警器的远程调试,提高计量检测效率,降低企业成本和劳动强度。

一、装置组成

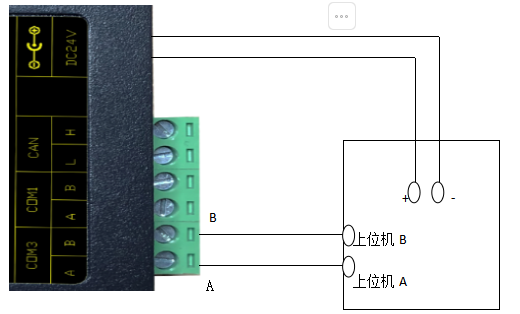

报警器数据采集箱:外形尺寸:80mm×66mm×20mm(见图1);与报警器主机接线(见图2).

气体报警器管理及调试软件:

服务器:硬件要求CPU PIV2.1G,RAM 1G,HD 60G,CD ROM以上

软件要求Microsoft Windows 2000 Server;Microsoft SQL Server 2000 企业版;Microsoft Office 2000 专业版

工作站:硬件要求CPU PIII 1G,RAM 256M,HD 20G,CD ROM以上

软件要求 Microsoft Windows 7以上;Microsoft Office 2007

图1报警器数据采集箱

A

图2接线示意图 报警器主机

图2接线示意图 报警器主机

二、气体报警器无线传输平台的原理

气体报警器由电路板、气敏传感器、显示屏、防爆外壳等部分组成,它的作用是监测不同种类气体,比如可燃气体或有毒有害气体浓度达到爆炸下限或有毒有害临界值时,发出声光警报以提醒发生气体泄漏,需采取安全防护措施。目前气体报警器生产厂家众多,这些厂家生产的气体报警器标定方法比较常见的有电位器调节法、遥控器调节法、磁棒调节法等。这些方法不尽相同并且操作复杂,有些还要拆卸气体报警器表壳,换上可调节的红外接收面板才能标定,大大降低了工作效率。

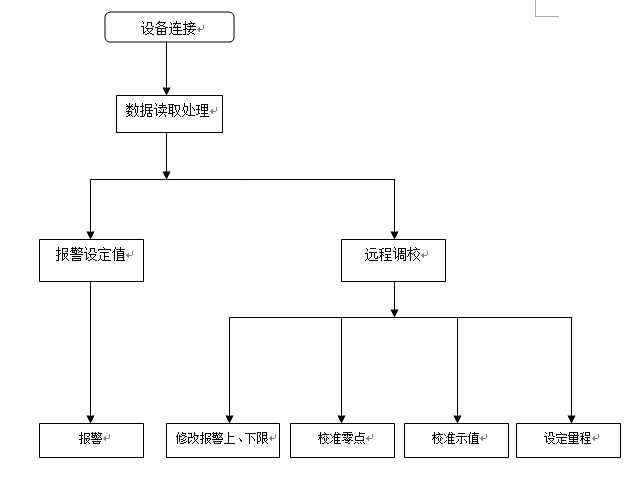

基于气体报警器RS232、RS485、TCP/IP等多种接口和通信协议,我们研发气体报警器无线传输平台。平台的核心是气体报警器在线调校装置,采用VC++、C#等编程语言,对气体报警器的信号进行解析,转化成计算机应用程序,对气体报警器通讯方式、仪表地址、量程、报警点等参数实现在线修改。软件运行过程如图3所示。

图3软件运行过程

能解决气体报警器现场检定校准的示值超差、重复性不好等问题,能按国家检定规程要求调校气体报警器至合格要求内,最大程度调整气体报警器示值误差和重复性误差。

在研发气体报警器在线调校装置的同时通过智能化网络的建设,建立气体报警器无线传输平台,对各个监测点进行集中管理,将各个监测点的气体报警器传感器监测的实时数据集中在一个统一平台上实现集中管理及报警结果的处理,并对所有报警信息进行记录。报警器在线实时监控如图4所示。

图4实时监控界面

实际运用中,以模拟信号传输器为核心来完成气体报警器数据的无线传输任务,在模拟量信号输入端,安装一台模拟信号传输器,发射端接入模拟量输入信号线,分别在不同区域中装一台模拟信号传输器,接收端接入模拟量输出信号线,连接后,发射端的模拟量信号就可以同时在计算机软件上显示出来。

最后通过软件进行远程管理和控制,建立在标准的网络构架上,采用计算机编程语言,处理来自各个气体报警器报警上限、报警下限、零点标定、示值标定等等。这些数据通过后台服务器处理后,在计算机软件上直观地显示出来。在任意的地点,任意的时间,只要能够连接互联网,就能使用计算机软件或浏览器进行查看,极大的提高了检测人员工作效率,提升计量智能化水平。

三、小结

气体报警器无线传输平台运用物联网技术可以将气体报警器在线调校装置采集的数据远传至本地服务器,可进行大数据共享和分析,实时数据显示,随时查看气体报警器使用状态,对气体报警器检定校准工作提供帮助。气体报警器无线传输平台项目的研究,积极提升了气体报警器检测科学技术水平,节省了计量检测行业人力和物力成本,节约企业运营成本,解决企业频繁更换气体报警器难题,给企业也节约了设备成本,推动了计量事业的科技创新。

参考文献:

[1] 杨少春等. 传感器原理及应用 .电子工业出版社.2011

[2] 王乐, 罗亮, 靳赛赛,等. 无线气体浓度监测传输系统[J]. 电子制作.2015.000(004):84-84.

[3]吴昊. 基于无线传输技术CO气体检测系统设计[D]. 南昌大学.