呼吸窘迫综合征是一种较为常见的新生儿合并症,多见于早产儿与出生体重<1500g的新生儿群体,较易引发新生儿死亡,因此需要对其予以良好的治疗与配合。在目前的医学条件下,临床中多使用危重症专职护理模式[1]。本文将探讨危重症专职护理措施在新生儿呼吸窘迫综合征中的应用价值。

1.资料与方法

1.1一般资料

选取2018年5月到2020年1月我院收治的呼吸窘迫综合征患儿,共58例,采用随机数字表法分组。对照组29例,男女各20例与9例,平均胎龄为(35.2±0.1)周;试验组29例,男女各19例与10例,平均胎龄为(35.9±5.1)岁。统计学处理结果显示两组患儿的基线资料基本均衡(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准:①均符合呼吸窘迫综合征的临床诊断标准[2];②家长均同意本研究。

1.3排除标准:①无法配合完成护理;②患有其他呼吸系统疾病。

1.4方法

对照组患儿实施常规护理,即进行常规的生命体征监测、用药与呼吸道护理等。

试验组患儿实施危重症专职护理:(1)组建危重症专职护理小组。由护士长具有经验丰富与能力较强的护理人员组建危重症专职护理小组,之后按照相关的文献资料制定护理方案,并进行小组讨论,以确保方案不断完善。(2)对小组成员进行严格培训。护士长不仅需要对小组成员进行理论的培训,同时还需要培训期呼吸机的使用方案,培训3d后需要对其进行严格地考核,以确保能够熟练掌握。(3)质量跟踪督导。由于每例新生儿的病情与严重程度均不同,为此小组成员需要对其进行针对性的护理。小组成员需要使用温和、易懂的语气与语言为家长讲解关于呼吸窘迫综合征的知识,并告知其此种护理模式的过程与重要性,以加强家长的了解,从而获得其积极配合。在护理过程中需要经常使用轻柔的动作对患儿予以抚触,创造良好的护理环境。除此之外,护理人员还需要做好每日的护理记录,便于护士长进行查阅,从而能够明确其中的问题,及时予以解决。

1.5观察指标

①机械通气治疗时间、住院时间情况。

②病死率情况。

③家长满意度情况,依据自制问卷评价,评价标准包括满意、基本满意与不满意。

1.6统计学处理

采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(+s)表示,两组间比较采用t检验,不符合正态分布者转换为正态分布后行统计学分析;计数资料采用率表示,组间比较采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

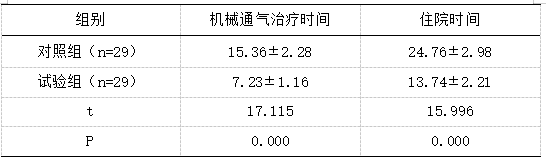

2.1两组患儿的机械通气治疗时间、住院时间比较

试验组的机械通气治疗时间、住院时间明显短于对照组,差异显著(P<0.05),见表1。

表 1 两组患儿的机械通气治疗时间、住院时间比较(d)

2.2两组患儿的病死率比较

2.2两组患儿的病死率比较

试验组的病死率为3.45%(1/29),明显低于对照组的20.69%(6/29),差异显著(x2=4.062,P=0.044)。

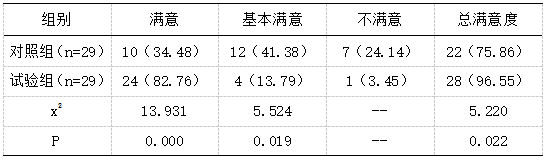

2.3两组家长的满意度比较

两组家长的满意度存在显著差异(P<0.05),见表2。

表 2 两组家长的满意度比较[n(%)]

3.讨论

3.讨论

新生儿呼吸窘迫综合征在临床中具有较高的发病率与危险性,只有予以及时有效的治疗,才能够缓解不良症状,确保新生儿的生命安全[3]。为提升治疗效果,则需要对其予以良好的护理配合。

在目前临床护理技术条件下,护理人员多使用危重症专职护理模式。该种护理模式主要是将患者作为独立的个体,按照每例患者的实际病情对其采取针对性的护理干预,并且在护理过程中需要加强同患者及其家属的交流,使其明确疾病内容与护理过程、重要作用,从而能够使患者获得良好的效果[4-5]。本研究中,危重症专职护理模式包括组建危重症专职护理小组、对小组成员进行严格培训、质量跟踪督导等内容,采取上述措施后不仅能够对患儿实施良好的护理照顾,同时能够有效地对问题进行纠正,以便能够有效地提升患儿的康复效果。通过结果可知,患儿的机械通气治疗时间、住院时间明显较短,病死率明显较低,家长的满意度明显较高,提示此种护理模式具有良好效果。

综上所述,本研究认为危重症专职护理措施在新生儿呼吸窘迫综合征中的应用具有较高的临床价值,可作为首选护理模式。

参考文献:

[1]杨柯庆.危重症专职护理模式在呼吸窘迫综合征新生儿的护理中应用效果评价[J].实用预防医学,2015,22(2):218-220.

[2]祝真妮,章黎娟,徐晓燕,等.危重症专职护理小组在新生儿呼吸窘迫综合征护理干预中的效果分析[J].中国基层医药,2017,24(15):2277-2280.

[3]贺文琪,王坤.危重症专职护理在新生儿呼吸窘迫综合征中的应用[J].护理实践与研究,2019,16(11):119-121.

[4]黄惜华,李惠怡,杨乔焕,王丽辉,赵雪婷,胡黛菊.危重症专职护理模式在呼吸窘迫综合征新生儿护理中的应用效果研究[J].现代诊断与治疗,2018,29(14):2338-2339.

[5]刘宏.危重症专职护理措施在新生儿呼吸窘迫综合征中的应用[J].实用临床医药杂志,2017,21(22):208+219.