0.引言

由于西北地区特有的地质条件,公路建设成了一个非常重要的问题。西北地区有大量软土和软土,检测结果显示含水量高、孔隙比大、抗剪强度低、压缩性高、渗透性小等特点。一旦承担荷载,地基承载能力和稳定性较差,且会在一定程度上影响道路工程,需要进行加固处治后方能正常服役。针对软土地基的处理,需要进行针对性研究确定方案后方能进行处治。如果地基处理措施不当,轻则造成路基不稳定,重则造成地基因剪切承载能力不足,造成较大沉降或不均匀沉降,进一步反演到路面造成路面变形开裂,影响公路正常使用,因此湿软地基的加固处理是其应用于公路工程之前的必要操作。对于湿软地基的加固处治,国内外均展开了一定的研究[1][5]。上述研究均具有较强的区域性特点,具体项目和具体要求进行针对性的设计和处理,应结合工程实际情况,在针对性的理论研究基础上,采取适宜工程特点的路基加固处治技术。基于对湿软地基地质勘察分析,文章提出了采用石灰水泥综合稳定土的处治方式;接着对于石灰、水泥对湿软地基粉土的处治机理进行了详细分析,然后根据处置图层进行了处治厚度、宽度和配合比的设计,结果显示能够满足工程和规范要求。最后在详细介绍施工工艺的基础上,对密实度和弯沉值进行了检测,结果显示处治后地基具有满足规范要求的密实度和弯沉值。文章系统研究了石灰水泥综合稳定土在湿软地基处治中的应用,对于未来类似项目提供一定的工程和理论经验。

1.湿软地基调查分析

1.1 地层结构及描述

本项目所在地貌单元属于泾河Ⅰ级阶地,根据现场钻探描述、原位测试和室内土工试验结果,钻孔深度分为5个地质层,具体如下。

1.2 地下水

本项目,地下水稳定水位地质勘察期间埋深为5.00m~9.50m,属潜水类型。根据一般规律,地下潜水位年最大变化幅度在3.00m左右。因此抗浮水位设计可按高出地下水位2.0m~3.0m。同时地质勘察还发现其他问题:

(1)未发现有其它不良地质作用;

(2)场地属非自重湿陷性黄土场地,综合考虑地形、地貌及土性指标,地基湿陷等级可按Ⅰ级,即轻微进行设计;

(3)场地环境类型为Ⅲ类,即地下水对混凝土具有微弱腐蚀性;水位以上地基土对混凝土结构具微腐蚀性。

1.3 软土地基调查结论

根据场地土工试验结果发现,路基以下1m范围内原状土含水率达到32%,路基压实最佳含水率在13.6%左右,考虑到地基前期强度及吸水性要求,因此考虑采用水泥:石灰=1:1稳定土进行加固处理,以下针对水泥稳定土对湿软地基的加固处理效果进行研究分析。

2.石灰水泥综合稳定土的性能分析

一定比例的石灰和水泥拌和到湿软地基中,通过搅拌将土进行拌和的同时,石灰、水泥和土发生一系列的物理和化学反应,形成一定的捷径结构,不仅改变了物理力学性质,同时大大降低了含水量,土的塑性大大降低,地基承载能力增加,提高地基土的强度和稳定性[6][7]。

2.1 石灰改善湿软地基土性能的机理分析

(1)石灰降低了粉土的含水量和塑性。

粉土中掺杂了生石灰,这可以大大降低土的含水量,主要有以下原因,首先是因为生石灰和湿土掺和,然后是生石灰的吸水作用,三是生石灰的水化过程的蒸发和拌和过程中水分的蒸发。同时石灰和土的凝胶反应大大降低了粉土塑性,土灰混合材料的碱性改变了土体表面化学反应的条件,生成含水量较大的硅酸钙和铝酸钙,这对土的塑性性质起到较大的改善作用。

(2)石灰提高了粉土的强度。

生石灰掺入到粉土中发生一系列化学和物理反应,初期阶段,石灰土由于拌和发生团聚,产生凝胶物质使得粉土胶粒凝絮,随着龄期增加,形成纤维状结晶体,随着胶凝结晶体增加,形成了结晶体的网架结构。网架结构逐渐加密,石灰土刚度、强度和水稳定性不断提高,最终改变了湿软地基的承载性能。

(3)石灰提高了粉土的压实性能。

粉土掺入石灰后,土体颗粒带电状态也发生了改变,造成表面水膜减弱,分散性增强,内摩阻力增加,湿软地基原来的软塑、可塑状态也发生变化,成为可塑和硬塑状态土。

2.2 水泥的作用

粉土中掺入水泥后,水泥和粉土发生多种物理和化学作用,造成土体性能发生较大变化。

(1)水泥的水解和水化反应。

当水泥颗粒与土体颗粒板拌和后,水泥颗粒中的矿物与粉土中的水发生水解和水化反应,在离子交换和颗粒作用下,生成大量ca(OH)2、CASIO2·XH2O,造成土团进一步凝聚,水泥土形成链条状结构,各个土团之间空隙被封闭,大大提高了土体强度。

(2)硬凝反应。

水泥发生反应生成各种水化物后,部分继续硬化,形成较为坚固的水泥石骨架。部分继续与具有活性的黏土颗粒反应,形成稳定的结晶矿物,由于结晶矿物不溶于水,这大大提高了土体强度。

③碳酸化作用。

水泥水化后,产生游离ca(OH)2吸收空气中水和CO2后,发生碳酸化反应生成CACO3,由于生成物不溶于水,这也会在一定程度上提高水泥土的强度。

2.3 石灰与水泥的相互作用

对于石灰水泥综合稳定土在湿软地基加固处理中的应用,石灰起到稳定剂作用,水泥则是外掺剂。

从成分组成而言,综合稳定土中包括石灰、水泥和粉土,三者之间除了发生一系列的相互作用外,石灰和水泥还会相互促进对方的反应,提高土体的整体强度和稳定效果,这对于加快工期是有利的。

根据掺和顺序,在石灰掺入到粉土中形成灰土混合物后,下一步则是加入少量的水泥,石灰与土体颗粒之间首先发生离子交换和化学反应,这不仅会加速水泥硬化,形成水泥土结构,还能在减少水泥用量的同时明显增强石灰水泥综合稳定土的早期强度,改善综合稳定土的稳定效果,也会在一定程度上加快进度。

3.石灰水泥综合稳定土处治层的设计

3.1 处治层厚度h的计算

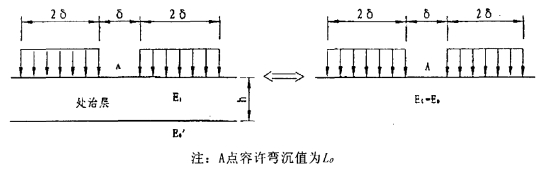

对于湿软地基的加固处理,在掺入石灰拌和后在掺入水泥进行拌和、摊铺和碾压,形成稳定土处治层。从处治土层结构组成分析,可采用弹性双层体系理论解释,如下图所示。设计原则是处治层顶面的弹性模量应不小于路基设计弹性模量。

图1 双圆竖直均匀荷载作用下的弹性双层体系

根据上图弹性双层体系和路基设计原则可知,可由稳定土的回弹模量E1、Et计算得到h,根据弹性双层体系理论,双圆荷载轮隙中心的弯沉值计算如下式。

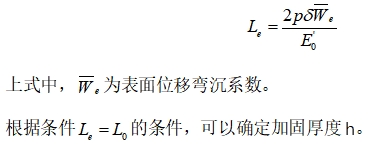

3.2 处治层宽度的确定

关于路基处治层宽度B,大于处治层底部动应力分布的宽度范围B’是其设计原则,如下图所示。

图2 石灰水泥土层横断面

根据上图可知,设计原则满足如下关系式。

上式中,为路基填土的高度;为处治层厚度。

3.3 配合比设计

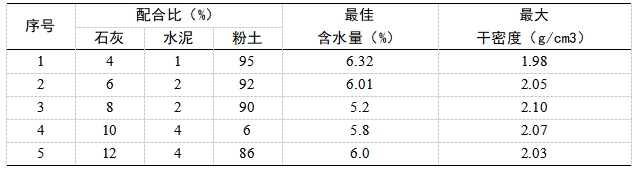

室内土体试验和试验段证明,稳定土的生石灰和水泥对粉土中的处治效果较好,石灰和水泥综合稳定土掺量越高,综合稳定土强度越高。根据最佳含水率和最大干密度统计结果,具体配合比如下表所示。

表1 不同配合比的混合料击实试验效果

根据数据显示,从序号1~序号3,随着石灰水泥综合稳定土剂量增加,最佳含水率逐渐减小,最大干密度随着综合土剂量的增加逐渐增加,综合考虑最佳含水率和最大干密度,结合施工条件和以往项目经验,确定生石灰掺量为8%,水泥掺量为2%。

4.施工工艺及质量控制

4.1 施工工艺

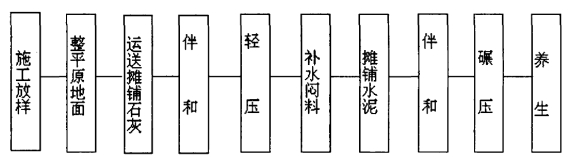

在室内土工试验的基础上,在工地试验段通过路拌法进行施工,具体施工工艺流程如下图所示。

图3 施工工艺流程

根据施工工艺流程,石灰水泥稳定综合土路拌法的施工关键过程如下。

(1)拌和要求。石灰在使用前必须充分消解,且需要通过严格的筛选,确保石灰、水泥和粉土拌和均匀,且拌和次数不得少于2遍。

(2)碾压要求。混合料摊铺完成且成型后,选择在最佳含水量时进行碾压。首先采用振动压路机,接着采用普通压路机振压,最后采用胶轮压路机进行稳定压实。

(3)养生要求。碾压成型后采用湿法养生,以满足石灰水泥水化形成强度的需要,养生时间不得少于7天,且养生期内禁止荷载通过。

(4)成型时间要求。对于石灰水泥综合稳定土,成型时间的长短对于施工具有较大的影响。掺合料需要闷料4~8h,在石灰水泥综合稳定土基本成型后方能进行下一步的施工工序。

4.2 质量控制

(1)路基压实度

作为评价路基工程质量的关键指标,压实度直接影响着公路的服役性能是服役寿命。如果压实度过高,则会造成道路基层出现裂缝,为未来的健康安全服役带来隐患,在达到设计使用寿命之前出现病害。压实度过低则会造成道路基层无法达到设计密实度,造成在服役过程中休闲下沉和开裂等病害。为了检验石灰水泥综合稳定土处治湿软地基的工程效果,采用挖坑挖坑灌砂法测定石灰水泥综合稳定土路基的压实度。根据200m试验路段,每20m一个测点,压实度平均值为91.01%,规范要求石灰水泥综合稳定土的压实度不低于30%,即满足规范和施工要求。

(2)路基弯沉值

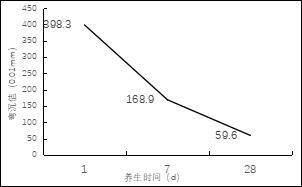

作为衡量路基承载能力的关键指标,回弹值过大过小均不利于路基的健康安全服役,因此应将路基回弹值控制在一定范围内。为了检验处治后的路基承载能力,试验段分别选择养生1d、7d和28d路基进行弯沉检测。其中养生1d和养生7d的路基采用贝克曼梁测试其弯沉值,养生28d路基的采用落锤式弯沉仪进行弯沉值测试,整体分析用来评价路面整体承载能力,结果显示承载能力满足规范要求。具体检测结果如下图所示。

图4试验段路基弯沉值对比图

5. 结论

文章通过对湿软地基调查,通过室内土工试验和试验段现场测试石灰水泥综合稳定土处治湿软地基的路基基层,结果显示处理后的路基密实度和完成值均能满足规范和工程要求。文章主要做了如下工作:

(1) 分别分析了石灰、水泥改善湿软地基性能的机理,并对于二者相互促进作用进行了分析;

(2)通过计算得到了处治层厚度和宽度,并得到了最佳配合比石灰:水泥:土=8:2:90处治效果较好,达到了提高地基承载能力的目的;

(3)根据实际路基情况和石灰水泥综合稳定土的强度增长情况,提出了针对性的施工工艺;

(4)通过试验段密实度和弯沉值的检测,确认了石灰水泥综合稳定土的路基承载能力,能够满足规范和工程要求。

文章系统研究了石灰水泥稳定综合土在湿软地基加固处理中的应用,对于未来类似项目的设计、施工和检测提供一定的理论和工程经验。

参考文献:

[1]张留俊. 公路地基处理设计施工实用技术[M]. 人民交通出版社, 2004.

[2]袁雪龙, 王东晓, 刘福生. 浅谈应用土壤固化剂处理过湿路段[J]. 黑龙江交通科技, 2000(4):3.

[3]褚长亮. 公路过湿粘土施工性能改善及施工技术研究[D]. 哈尔滨工业大学.

[4]王清明. 高速公路路基施工中过湿土处理措施[J]. 交通世界, 2015(1):2.

[5]刘风林. 高速公路路基施工中过湿土处理措施[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2015, 000(021):5178-5178.

[6]张平. 关于市政道路路基施工过湿土处理的探讨[J]. 建筑工程技术与设计, 2018, 000(005):1974.