1、概述

质量成本的概念是20世纪50年代由美国质量管理专家朱兰、费根保姆等人首先提出的,随后在美国IBM、GE等大公司相继推行并收到一定效果。朱兰首先提出了“矿中黄金”概念,其含义是废次品上发生的费用有如一座金矿,对其进行有效控制,就有如开采一座金矿,可以获得巨大的经济效益。我国于20世纪80年代引进质量成本概念,并在不少企业中开展质量成本的核算与管理。在日益激烈的全球化市场竞争环境下,能否以低廉的生产成本和高质量的产品迅速响应顾客的需求已成为企业生存和发展的基础,快速响应顾客的要求和降低产品的质量成本就变得极为重要。

2 质量成本分析研究和实践

2.1质量成本现状

GJB 5423 《质量管理体系的财务资源和财务测量》标准中将质量成本定义为:“为确保和保证满意的质量而发生的费用,以及没有达到满意的质量所造成的损失”。 公司质量成本分为预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本。

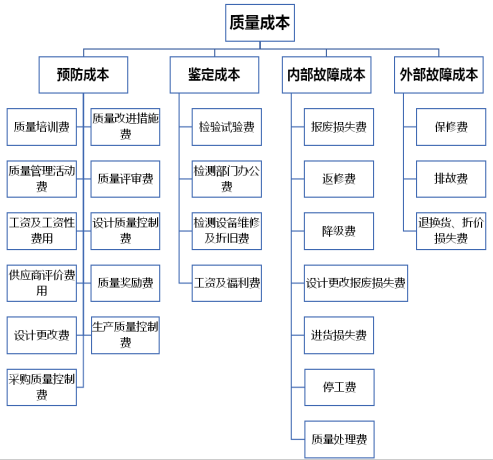

预防成本是为预防产品不能达到顾客满意的质量所支付的费用;鉴定成本是为评定产品是否达到所规定的质量要求,进行试验、检验和检查所支付的费用;内部损失成本是产品在交付前因未能达到规定的质量要求所造成的损失;外部损失成本是产品在交付后因未能达到顾客满意的质量所造成的损失。公司质量成本设二级科目4个、三级科目25个。公司质量成本科目设置见图1。

图1 质量成本科目设置

2.2质量成本分析研究和实践

2.2.1 总体分析

麦肯锡德国公司《质量铄金》提出:成功企业质量成本占比 3.4%,劣质企业成功企业质量成本占比 5.1%-8%,公司业质量成本占比 3.67%。

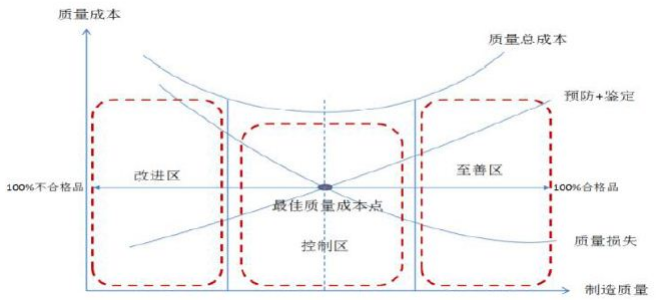

从经济性角度出发,质量成本控制是使投入的预防和鉴定成本之和与减少的损失成本达到平衡;当质量损失成本较大时,要通过增加预防和鉴定成本的投入,降低质量损失成本。 一般产品质量成本特性曲线中的最佳质量成本点是基于经济角度考量,以牺牲追求过高的产品质量为代价,寻求产品质量与质量成本投入的最佳平衡点。一般产品质量成本特性曲线图见图2。

图2 一般产品质量成本特性曲线

损失类成本>70%,投入类成本<10%,应制定改进项目;损失类成本≈50%,投入类成本≈50%,如找不到更有利的改进项,将重点转为控制;损失类成本<40%,投入类成本>50%,此时,质量过剩,应重新审查标准或放松检查方案。

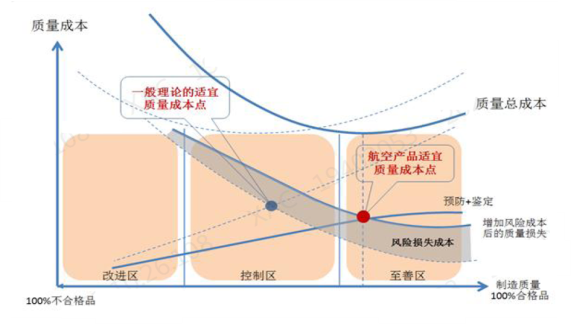

航空产品既符合一般产品质量成本规律,又因其产品价值巨大、质量风险高、严重质量问题引发的后果影响大、范围广等特点,其质量成本又呈现出独特性,需在一般性质量成本模型基础上,考虑“风险损失成本”这一概念。风险损失成本是一种概率成本,在发生之前无法进行财务核算,一旦发生,涉及的金额和影响特别巨大,如:合同订单的损失、航空产品本身的损失、额外质量整改活动成本、信誉损失等。航空产品质量成本特性曲线图见图3。

图3 航空产品质量成本特性曲线

根据质量成本特性曲线,公司质量成本占比处于航空产品合理区间(至善区)投入类质量成本75.83%(>50%)、损失类质量成本24.17%(<40%)。 投入类成本主要集中在预防成本,损失类成本主要集中在外部故障。

2.2.2对标分析

GJB5423《质量管理体系的财务资源和财务测量》中三级科目31项,其中27项公司适用、4项不适用。经对比分析,适用的27项中,23项公司已承接,其余4项未承接(需新增),分别为:预防成本-产成品质量控制费、预防成本-顾客服务费、鉴定成本-交付检验费、外部故障成本-索赔费。

不适用的4项科目为:外部故障成本-退换货、折价损失费,内部故障成本-降级损失费,内部故障成本-质量处理费,预防成本-供应商评价费。公司不涉及折价损失费、降级损失费,退换货涉及费用已纳入保修费和排故费,质量处理费已纳入废品损失和返修费,供应商评价费已纳入采购质量控制费,对公司开展质量成本分析,无影响。

2.2.3内部运行分析

一是部分科目未关联至责任单位,基于现有生产、派工管理方式,质量成本中部分科目数据无法关联到相关责任单位,不便于进行针对性改进。

二是部分科目底层数据未充分结构化,归集分析不够精细合理,如设计更改、信函排故未按照发生原因进行区分,不利于基于数据的改进决策。

三是未建立外部单位责任造成的质量成本索赔机制 ,目前公司质量成本中非公司原因产生的质量成本较高,缺少对外部责任单位索赔机制。

2.3质量成本改进

根据对标分析和内部运行情况,公司制定了质量成本管理提升方案,以“厘清成本科目业务流、理清成本采集信息流、认清成本分析价值流”为原则,逐步推进质量成本精细化管理。以“减少不产生价值的鉴定成本、减少质量问题导致的损失成本、提升增值的预防成本”为抓手,完善了质量成本管理文件,优化三级科目,优化了相关派工号使用和管理方式,针对外部设计单位和供应商责任导致的质量成本建立索赔机制,实施质量成本正向激励,定期开展质量成本分析和质量经济性评价,寻求经济合理的产品质量和改进点。

结束语

本次实践,通过完善公司质量成本科目设置、理顺统计流程,保证质量成本数据的真实性、准确性,为评价质量改进项目的经济性和有效性,评价质量管理体系的适宜性和有效性以及质量决策提供了依据。

参考文献

[1] 张凤荣主编,质量管理与控制,北京:机械工业出版社检出版社