2012年12月,中共中央办公厅印发了《关于培养和践行社会主义核心价值观的意见》(简称《意见》),《意见》中强调“把培育和践行社会主义核心价值观融入全民教育全过程”,培育践行社会主义核心价值观,德育为先,引导高校大学生树立正确的价值观,“知行合一”,有助于推动将社会主义核心价值观纳入高校学生生活新常态,引领学生在其思想、行为、意识上自觉认同并践行社会主义核心价值观,将其内化为精神追求,同时外化于实际行动。

一、社会主义核心价值观培养路径调查分析

通过社会主义核心价值观培养路径调查分析,准确握当前培养大学生践行社会主义核心价值观路径的基本情况,有利于科学分析当前大学生培养践行社会主义核心价值观过程中所存在的问题。

(一)调研基本情况

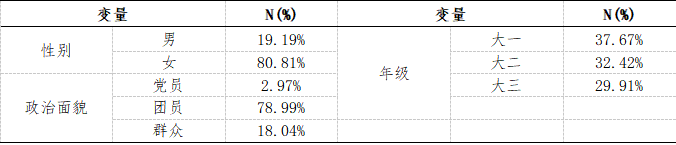

研究调研的对象选取当前四川某高校全日制在校一至三年级涉及各专业领域的大学生,发放中采用随机抽样的方法,回收问卷438份,有效问卷438份,有效率为100%(见表1-1),

表1-1调研对象的基本情况(N=438)

(二)调研情况分析

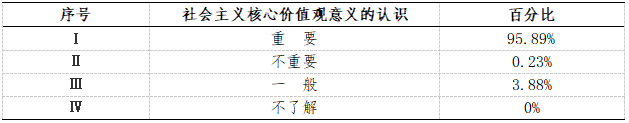

在“对社会主义核心价值观意义的认识”方面,根据调查结果显示,认为社会主义核心价值观培育意义“重大”的占95.89%,认为意义“一般”的占3.88%、认为“不重要”的占0.23%,认为“不了解”的占0%,可见绝大部分大学生能充分认知到社会主义核心价值观的重要意义。(见表2-1)。

表2-1对社会主义核心价值观意义的认识

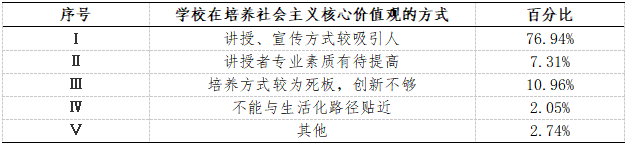

在“学校在培养社会主义核心价值观的方式”方面,根据问卷结果显示,“讲授、宣传方式较吸引人”的占76.94%,“讲授者专业素质有待提高”的占7.31%,“培养方式较为死板,创新不够”占比10.96%,“不能与生活化路径贴近”占2.05%,其他占比2.74 %。结果显示大部分的学生认同学校的培养方式,约占10.96%的学生认为“培养方式较为死板,创新不够”。(见表2-2)。

表2-2学校在培养社会主义核心价值观的方式

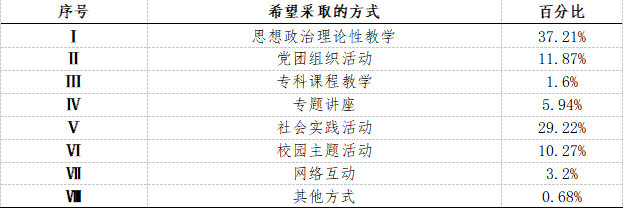

在“培养希望采取的方式”方面,根据问卷结果显示,希望采取“思想政治理论性教学”的占37.21%,“党团组织活动”的占11.87%,“专业课程教学”占比1.6%,“专题讲座”占5.94%,“社会实践活动”占比29.22%,“校园主题活动”占比10.27%,网络互动占比“3.2%”,“其他方式”占比0.68%。结果显示大部分学生希望学校采取“思想政治理论性教学”及“社会实践活动”相结合的培养方式,其次是“校园主题活动”的方式进行。(见表2-3)。

表2-3培养希望采取的方式

在“培养社会主义核心价值观影响的因素”方面,认为“自我意识的不足”的占37.67%,认为“西方不良文化的冲击”的占18.49%,认为“与传统简直观的碰撞”占比13.7%,其次是“社会不良现象的影响”占23.97%,“学校培养方式的欠缺”占比6.16%。(见表2-4),能在一定程度上说明大学生能认识到自我践行培养意识有待提高。

表2-4培养社会主义核心价值观影响的因素

二、践行社会主义核心价值观“知行不一”成因分析

在分析与了解当代大学生社会主义核心价值观培养路径、现状的同时,可以透析培养大学生践行社会主义核心价值观“知行合一”过程中存在的隐形问题,以便探析其相关因素。

(一)理论灌输与实践体验的不均衡

通过研究发现,部分高校在培育践行社会主义核心价值观时,存有理论灌输路径偏多,实践体验较少的情况,即理论灌输与实践体验的失衡。在这一方面,69.54%的学生认为所在高校组织的相关培养方式中“理论偏多”,而“实践偏少”,27.1%的学生认为“比较均衡”,3.36%的学生认为“实践偏多、理论偏少”,说明学校在理论灌输与实践体验结合方面,对学生缺乏一定的吸引力,“生活化路径”偏少。同时学生认为思想政治课程教学、专业课程教学等理论方式灌输路径的效果低于社会实践活动、主题班会等体验式培养方式。

(二)培养路径的合力机制有待提高

调查数据显示,32.13%的大学生对所在高校相关培育活动整体性方面认为较为单一,“缺乏合力机制”,55.64%的大学生认为“形成合力,有机整体”,12.23%的大学生表示“没有关注”,说明部分高校在培育践行社会主义核心价值观时,一定程度上缺乏有机的合力机制,即培养路径的合力机制有待提高。这在一定程度上影响了培育效果,未能较好的协同发挥培育路径的效果。

(三)培养路径与学生现状的不均衡

通过研究发现,100%的大学生认同社会主义核心价值观,但对于社会主义核心价值的24字,约有62.35%的大学生能完全“熟记”,29.02%的大学生“记得大概”,8.15%的大学生“记得较少”,“完全记不得”占比为“0.48%”,这种情况说明,虽然大学生能够认识到社会主义核心价值观的重要性,但参与积极性有待提高,一定程度上体现了培养践行大学生社会主义核心价值观路径与学生认识现状的差距。

(四)自身培育践行的意识有待提高

大学生作为践行社会主义核心价值观的主体,主观能动性的发挥也影响着其践行培育的效果。通过研究发现,90.41 %的大学生能够“积极主动接受”学校培育,4.34%的大学生“除学校教授外,积极主动自我学习”,选择“被动接受,应付考试”的占1.14%,这一结果显示大学生在培育践行的自我意识上有待提高。当前是一个信息多元的社会,各类思想相互存在,大学生处于成长的特殊时期,心理发展上存有一定的不稳定性,加之社会阅历缺乏,容易受到冲击,大学生应有自我教育的意识,树立正确的人生观、价值观、世界观,认真践行社会主义核心价值观自我培育路径。

三、践行“知行合一”社会主义核心价值观内化路径

社会主义核心价值“承载着一个民族、一个国家的精神追求,体现着一个社会评判是非曲直的价值标准”。培育大学生践行社会主义核心价值观,就是要将其作为情感共鸣,延伸为理性认知,从而实现实践自觉的内化过程,而“知“与行”则是个体认同、群体认同、社会认同三者的有机契合。

(一)构建“知行合一”生活根基

“教育即生活”,是我国教育家陶行知先生提出的,认为教育只有通过生活才能发挥力量而成为真正的教育。构建“知行合一”生活根基,就是要厚植社会主义核心价值观“知行合一”生活基础,从现实而鲜活的社会生活中寻求素材,营造个体认同、群日认同、社会认同的校园氛围。将社会主义核心价值观为主题,从生活中,营造正能充沛、主题高昂的文化环境,打造方向正确、旗帜鲜明的文化活动,引导大学生树立和养成自觉践行社会主义核心价值观的生活理念和风尚。

(二)创新“知行合一”培育机制

高校作为意识形态的前沿阵地,创新“知行合一”培育机制是关键。要积极创新社会主义核心价值观培养机制,增强大学生运用社会主义核心价值观释疑解惑的能力,创新实践教学形式,构建多元化的教育培养路径,从校园文化、课堂融合、道德实践、网络课堂等多途径、多形式,拓宽渠道,丰富载体,充分调动大学生学习的积极性、主动性,从而探索构建出一套“理论教学”与“实践教学”并重的培育机制。

(三)激发“知行合一”认同内化

大学生是践行社会主义核心价值观的主体,充分发挥大学生自主践行主观能动性及主观体验,积极探索大学生社会主义核心价值观认同的契合点。当代大学生思想观念呈现鲜明的时代性,要准备把稳大学生思想变动的代际变化,激发共鸣,要用真挚的情感、高尚的精神追求、人文的关怀,铺设起情感共鸣的通道,着力激发大学生“知行合一”的价值认同内化,激活大学生家国情怀、责任意识与担当精神,自觉践行社会主义核心价值观。

(四)烘托“知行合一”社会氛围

培育践行社会主义核心价值观,烘托“知行合一”社会氛围,也就是要培育践行道德认同和共鸣。社会群体对社会主义核心价值观的认同和构建,得益于群体内部对其的事实认同。要大力弘扬中华民族的优秀传统文化,努力实现传统文化的创新性发展,加强中国特色社会主义理想信念教育,营造、烘托良好的社会氛围,引领大学生在其思想、行为上,做到“知”与“行”,自觉践行社会主义核心价值观,将其内化为精神追求,同时外化于实际行动。

(五)重视“知行合一”家庭教育

家庭教育对大学生的成长,有着不可替代的作用。良好的家庭教育是培育践行社会主义核心价值观的重要途径。要将社会主义核心价值观培养融入家庭教育之中,积极践行以社会主义核心价值观教育的视角审视家庭教育的问题、方法,将核心价值观与家庭教育融合反思,从而形成培育践行路径的家庭、学校、社会的有机整合。

四、结束语

“知”与“行”是实践思想的集中体现,培育践行社会主义核心价值观的“知”与“行”,也是践行实践教育重要的文化传统,同时培育践行社会主义核心价值观也是高校当前、今后长期重要的工作任务,通过相关工作研究,希望能对培育践行社会主义核心价值观路径提供借鉴与参考。

参考文献:

1.顾亦兵.从知行合一上创新社会主义核心价值观宣传[J].中国广播电视学刊,2015(11):35-36.42.

2.张会军.大学生践行社会主义核心价值观的路径探讨[J].思想政治教育研究,2014,30(3):64-66