在以往的变电站运检中主要是通过设备自动技术实现自动检测。但是随着我国电网系统建设规模不断扩大,传统的变电运检已经不符合电力企业需求因此,需要对积极应用更加先进的技术。本文以面向物联网智能传感器的变电站状体感知系统建设为题展开讨论。首先对物联网技术加以概述,然后重点分析以物联网智能传感器为基础变电站状态感知系统的设计。

1.物联网技术相关概述

1.1物联网技术定义

物联网技术属于信息科技产业第三次革命产物。该技术的应用是通过信息传感设备,按照约定协议,将物体和网络连接,物体通过信息传播媒介进行信息的交换与通信,实现智能化识别、定位、跟踪和监管功能。

1.2物联网关键技术

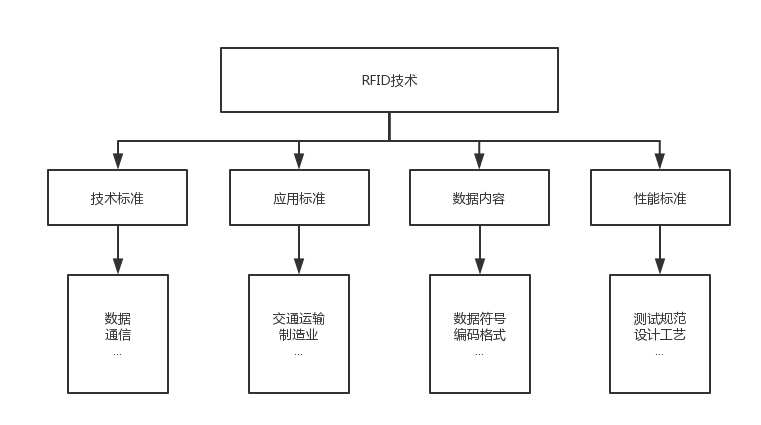

物联网关键技术包括传感网、RFID和EPC三大技术。首先传感网技术为大量的、随机分布数据处理单元、通信单元以及集成传感器,以自组织方式构建成无线网络。该技术基本单元为节点,节点属于传感网基本平台,主要作用为实现感知、识别、监测、采集相关信息,对所收集的信息加以监督控制、共享以及存储管理。传感网主要由支撑技术、网络技术和通信协议三部分组成。无线网络通过区域中大量可移动或者静止的传感器节点,应用无线技术、传感技术等构建多跳自组织的网络结构。RFID技术指的是应用射频方式展开非接触双向通信自动识别技术[1],有高安全度、快捷方便、抗干扰强、容量大、使用年限长等优点,RFID技术系统由阅读器、应答器、应用软件组成,通过阅读器射出特定频率无线电波,传输至应用软件对相关数据进行处理。该技术中数据读取和数据的编码结构需统一标准,并加以规范。其体系结构如图一所示。

图一:RFID标准体系

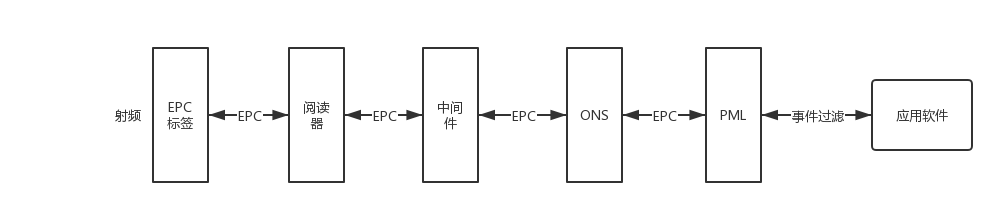

EPC技术指的是应用RFID技术和互联网技术,通过全球统一的表示编码系统对各实体对象设置编写唯一代码,构建信息实时共享与搜索的物联网。EPC技术应用的工作流程如图二所示。在阅读器、EPC标签、因特网、PML、ONS和大量服务器构建的物联网内,读写器为信息的参考标准,通过中间件系统储存、跟踪、管理EPC相关信息,ONS提供网络服务,实现系统自动化,EPC相关信息通过中间件传输至ONS,ONS向中间件下达相关指令在PML中查找相关信息,并经中间件对相关文件进行复制传输至应用软件对文件内容分析处理。

图二:EPC技术应用流程简图

2.面向物联网智能传感器的变电站状态感知系统设计

在物联网智能传感器技术应用基础上变电站状态感知系统的构建主要是应用物联网RFID、EPC技术,配合使用相关传感器元器件,实现变电站信息化、智能化建设。

2.1总体架构

通常情况下对于变电站状态感知系统的设计是按照融合分析、开放互联、互动感知原则开展,通过控制变压器、开关柜和组合电器,按照国家电网颁布相关建设方案,建设感知层、传输层、应用层、平台层变电站智能网络结构,实现在物联网智能传感器技术应用基础上构建变电站运行系统,有效提升变电站运检效率。

2.2感知层

感知层主要由麦克风以及声控、灯控、人体等传感器构成,感知层主要作用是对设备外实时状态加以感知,识别捕捉变电站运行相关信号,属于物联网采集信息重要接口。现阶段,最为主要、常用的技术便是通过RFID和EPC技术进行信息采集和自动识别。因此在变电站运检模式构建中感知层设计极为重要,需确保其具备高灵敏度,运检模式中,控制不同的传感器和采集装置,实时收集感知对象与不同环境下行为特征和相关数据。另外,为保证感知层获取数据时效性、真实性、可靠性,收集相关信息后通过无线传感器、光纤通信进行数据的传递,确保数据信息传输效率。变电站感知层包括微功耗、低功耗、传统以及其他辅助智能传感器[2]。在感知层中接入节点属于变电站感应网络控制中心,其主要作用是收集、管理所有节点、感应器所获取的数据信息,于终端配置计算功能,应用多通道同步计算方式对数据信息进行整理,在通过接入连接VPN、光纤等通信通道将数据传输到管理平台。

2.2.1微功耗传感器

微功耗传感器能够对各传感器相关信号进行采样处理,能够通过一个模块同时采集湿度、温度、电流、电压、压力、频率、开关等混合参数,并通过无线方式将参数传输至收发器,能够接受处理收发器传输的控制信号。应用短距离收发信息数据能够应用电池作工作电源特点。变电站感知层中微功耗传感器使用微功耗网络接入,对变电站运行湿度、温度、频率等环境参数进行检测,对采取数据进行整理传输至节点。

2.2.2低功耗传感器

低功耗传感器是对连续的传输信息进行接收,例如局部的特高频率、超声波、漏电电流运检信息。需要通过接口和低功耗传感器连接感应支持节点组网协议,或通过单个、多个节点对数据信息进行汇聚,之后对接控制器和网络层。

2.2.3有线传感器

该传感器为最为可靠系统之一,由于其直接与接收输入相关设备进行连接,因此,具有耐用优势,在实际的应用过程中不需要进行频繁地更换。部分变电站状态感知系统主要将其设置在避雷器漏电位置,把汇聚节点和智能设备连接,并将无线网络和汇聚节点连接或者连接至端点。

2.2.4其他辅助智能传感器

这类传感器的应用主要为环境监测、大型机器、摄像头传感器,此类传感器能够直接经智能节点和端点连接。

2.3传输层

传输层主要作用是进行数据信息的传递和辅助控制。传递感知层采集的数据信息,应用VPN、电力光纤、无线宽带、载波通信以及相关的网络设备实现数据信息的有效传输。将数据信息传输至平台层,应用相关设备连接,进行数据的转接和传输。确保数据传输的准确性、安全性。同时传输层能够辅助感知层,提前筛选、分析数据信息。该操作的实现主要是传输层设置有核心网和接入网,该层面可以为物联网和电网系统间提供相应联系,在传输层辅助基础上,物联网能够更加高质的控制传输信息,实现在通信网络作用下,物联网技术高速运行,确保应用质量。

2.4平台层

平台层的主要作用是整理分析所接收信息数据,将整理分析数据结果储存至数据库,该技能的实现主要是平台层具备物联网相关设备管理、数据存储和计算配置基本功能。设备管理指的是管理调控物联网感应传输数据相关传感器和网络节点,对通信网络承载数据加以接收,并对相关数据管理调控。之后通过计算配置计算、清洗和分配接收数据,更进一步分析整理已经整理过的数据信息,最后将物联网相关数据信息进行存储[3]。在此过程,平台层具备强大的弹性拓展应用功能,能够大量传输和接入数据信息,并在平台感知数据、计算分析、存储管理,最终将数据信息传输共享。

2.5应用层

变电站物联网应用层包括基础设备与应用设施。其中基础设施的主要作用是进行信息处理和计算支持。而应用设施主要是应用和干预智能计算和模式识别,实现平台层传输数据信息计算处理。并和各个管理系统相互连接,分析、管理平台层传输储存信息数据,把整个数据传输至终端,实现对变电站运行各项数据信心的实时推送和分析。

3.应用场景

在对压220kV变电站中对于状态感知系统的构建,需要注重对感知层的构建,主要针对变电站变压器、开关柜、组合开关等设备,合理、科学布置传感器,并确保面面俱到,包湿度、温度、频率、漏电放电、超声波等低功耗传感器、微功耗传感器、传统传感器以及其他辅助智能传感器。设置汇聚节点,构建组网。汇聚节点、接入节点接入对各类信息进行管理,并计算控制各项数据。之后通过接入点应用网络通信技术,例如VPN、光纤方式进行信息的传递,确保信息传递的准确性、安全性,把数据信息传输到平台层,于平台层计算管理数据信息,通过平台层把数据传输到电网运检系统,展示、分析最终数据信息,实现变电站的安全、稳定运行,实现变电站向智能化、现代化方向发展。

对变电站物联网智能传感器设置时,应用湿度、温度等传感器能对变电站当前运行环境加以全面了解,通过电压、电流等传感器对变电站当前运行情况加以实时掌握,当变电站系统或者相关设备存在运行故障时,能够及时通过物联网技术对相应问题加以及时反馈,并通过应用层三维展示变电站运行状况,确保相关运维人员能够对变电站设备运行情况加以更加准确的管理分析。

4.总结

电网属于我国重要技术,现阶段各个领域逐渐向智能化方向发展,因此在变电站建设中融合物联网技术是未来发展必然趋势。物联网技术的应用能够通过多种传感器,实时采集各类数据信息,汇总数据信息,结合互联网技术,实现任何地点、任何时间信息的传递和共享,构建信息网络,便于运维人员第一时间对变电站运行情况加以全面了解。本文以物联网智能传感器应用变电站状态感知系统中感知层、传输层、应用层、平台层构建为主进行分析得出在变电站建设中积极应用物联网技术能够实现变电站运行情况的有效监测,降低人员工作强度,实现电网建设向信息化、智能化方向发展。

参考文献

[1]单立娟.物联网推动RFID技术及通信网络发展[J].现代工业经济和信息化,2017(01):93-94.

[2]李佳.基于物联网的智能变电站在线监测系统研究[J].电力系统装备,2019(08):14-15.

[3]章有权.智能变电站在线监测整合系统软件设计与功能实现[J].机械管理开发,2020(11):257-259.