乳腺多发性良性肿瘤是女性因性激素分泌紊乱而引发乳腺组织对孕激素产生抵抗而产生肿块的乳腺疾病,在中青年女性中发病率高[1]。此病的临床表现为一个或多个肿块,无痛或仅微痛。临床主要用放射状切口术治疗,虽有术野清晰、肿物距离切口近等优势,但手术出血量大、切口大易留下明显瘢痕,影响乳房美观[2]。乳晕旁单切口术可在避免损伤乳腺导管和乳腺腺体的情况下将肿瘤切除,出血量少,切口小,术后瘢痕不会过于明显。为此,本文探讨了乳晕旁单切口术对治疗乳腺多发良性肿瘤的临床疗效以及安全性,报告如下。

1. 资料与方法

1.1一般资料

选择 2019年1月~2020年2月在我院接受治疗的80例乳腺多发良性肿瘤女性患者,将其随机分为对照组和研究组,各40例。纳入标准:经乳腺彩超均确诊为乳腺多发良性肿瘤。排除标准:妊娠期和哺乳期女性;存肝肾、心脏等脏器疾病患者。对照组患者年龄在44~58岁,平均年龄(50.34±4.36)岁,肿块直径在0.4~5cm,平均(2.41±1.43)cm,肿块至乳晕的间距为0.4~4.8cm,平均(2.45±1.63)cm;研究组患者年龄在45~56岁,平均年龄(51.23±4.34)岁,肿块直径在0.5~4.8cm,平均(2.12±1.53)cm,肿块至乳晕间距为0.5~5cm,平均(2.63±1.54)cm。两组患者一般资料对比无显著差异(P>0.05)。

1.2方法

对照组采取传统放射状切口进行治疗,在肿块的位置确定后,在其上面做放射状切口,朝着病变方向潜行分离,到达病变部位做放射状切口,切除暴露的病变组织,最后用绷带包扎切口。研究组采用乳晕旁单切口术治疗,通过彩超检查确定肿块位置和大小,以便将切口长度确定,长度应小于乳晕周长的二分之一,避免造成乳晕乳头血液供给不足,引发乳晕乳腺坏死。使用利多卡因对患者的乳房间隙、皮下组织和乳腺腺体进行局部麻醉,在肿瘤最大或最多的外侧或内侧乳晕根据标记进行3~4cm切口,将皮下组织及皮肤切开,止血,以防对血管和乳管造成损伤;将乳腺后间隙与皮下组织剥离,将腺体朝乳头方向牵引,接着将肿瘤朝切口方向推并彻底切除,使用3-0可吸收线将切口缝合,用绷带包扎处理。术后给予两组患者进行抗炎治疗3天。

1.3观察指标

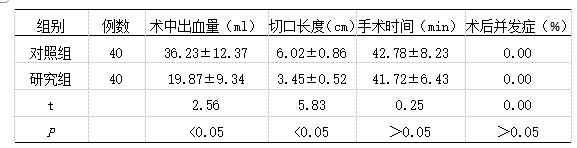

对两组患者的手术切口长度、术中出血量、手术时间进行比较;对术后并发症状况进行观察。

1.4统计学分析

使用SPSS20.0统计学软件对此次研究数据进行分析,使用t检验计量资料(x̄±s),x2检验计数资料(%),若检验结果为P<0.05则差异具有统计学意义。

2. 结果

研究组的术中出血量和手术切口长度均明显小于对照组(P<0.05),两组患者的手术时间和术后并发症无明显差异(P>0.05)。详细数据见表1。

表1手术指标观察(x̄±s)

3.讨论

采取保守治疗不能将乳腺多发性良性肿瘤治愈,最有效的治疗方法是手术切除。传统的手术方法是于肿瘤表面上做放射状切口,将肿物完全暴露,能将手术难度降低并可减轻对乳管造成的损伤,但是术后切口有明显的瘢痕增生,影响乳房美观[3],给患者心理造成压力。

乳晕旁单切口术在乳晕部位做单切口,将乳腺良性腺体行区及肿块进行彻底切除,乳晕部位的颜色比较暗,在此处做切口能使产生瘢痕的现象能大大减小,将乳房的形态美观最大限度保持,术中微创得以实现。此外,胸最上动脉、胸廓内动脉、肋间动脉等在乳头下、乳晕区形成血管网,保证了乳晕旁单切口有丰富的营养和血液供给,将术后感染发生率大大降低,促进患者恢复健康。此次研究结果表明,研究组的术中出血量和手术切口长度均明显小于对照组,两组对比差异显著(P<0.05)。

综上所述,采用乳晕旁单切口术治疗乳腺多发良性肿瘤比传统放射状切口术效果好,具有出血量小、切口长度小、无明显瘢痕、安全性高等优势,建议临床推广采用。

【参考文献】

[1]张鼎.乳晕旁切口治疗乳腺良性肿块的美容手术方式探讨[J].医学新知杂志,2018,28(01):95-97.

[2]魏学黎,吴建军,张学森,等.乳晕旁切口对乳腺多发良性肿块的美容手术效果研究[J].中国基层医药,2019,26(004):466-468.

[3]罗元胜,周腾贤,陈思桦,等.真空辅助旋切术与经乳晕旁切口手术治疗乳腺良性肿物的疗效比较[J].临床和实验医学杂志,2019,18(015):1647-1650.