儿科收治新生儿呼吸窘迫综合征患儿,早产儿容易出现此症,患儿因为肺泡表面活性物质缺少而导致进行性呼吸困难、呼吸衰竭等,若未能及时干预治疗患儿,会导致患儿发生感染、肺炎、呼吸衰竭、死亡。在治疗患儿过程中使用无创通气支持,效果显著,既往使用经鼻持续气道正压通气[1],但是容易发生并发症。医学技术快速发展情况下,临床在治疗新生儿呼吸窘迫综合征患儿过程中提出经鼻间歇正压通气,在安全性以及疗效方面,成效良好。本文实验选择68例患儿,分析新生儿呼吸窘迫综合征在辅助呼吸治疗中使用经鼻间歇正压通气的疗效。

1 资料和方法

1.1一般资料

病例选择时间是2022年1-12月,选择68例新生儿呼吸窘迫综合征患儿,以随机数字表法分组,每组34例,在研究组患儿中,男女是20例、14例,胎龄在29-37(33.84±3.71)周,日龄1-12h(5.25±0.21)h,在对照组患儿中,男女是21例、13例,胎龄在30-36(33.85±3.70)周,日龄2-12h(5.24±0.22)h。两组患儿对比组间数据,差异不明显(P>0.05)。

纳入标准:与诊断标准符合,出生后有气促、呼吸困难,呼吸频率在每分钟60次以上,伴随发绀、呻吟等,实施胸部X线、血气分析之后确诊;有初始无创呼吸支持的指征。

排除标准:在出生后,抢救无效,患儿死亡;有膈疝、先天性呼吸道畸形等病变;严重感染、出血性疾病、胎粪吸入综合征;神经肌肉系统疾病;其他需要手术的病变;重度呼吸衰竭。

1.2方法

在对照组患儿的辅助呼吸治疗中使用经鼻持续气道正压通气方式,压力、吸入氧浓度、血氧饱和度的数值在4-8cmH2O、0.21-0.40、88-92%。

在研究组患儿的辅助呼吸治疗中使用经鼻间歇正压通气方式,呼吸末正压、吸气时间、流量、吸入氧浓度、血氧饱和度的数值在4-6cmH2O、0.4-0.5s、8-10L/min、0.21-0.40、88-92%。

撤机标准:吸入氧浓度在0.30以内、呼吸末正压在4cmH2O以内,患儿改善临床症状,血气分析指标在可接受范围之内,病情稳定12h后,可以考虑。

在无创通气治疗后,发生以下任何一个情况,再经由医师进行专业的判定,为患儿实施有创机械通气治疗:(1)频繁呼吸暂停,实施咖啡因或者氨茶碱治疗之后,未缓解;(2)有低氧血症,吸入氧浓度在0.40以上,动脉血氧分压在50mmHg以内;(3)高碳酸血症,pH在7.25之内,二氧化碳分压在60mmHg以上;频繁呕吐,有消化道大出血等;意识状态呈现为恶化;血流动力学不稳定、心律失常严重、低血压等。

1.3观察指标

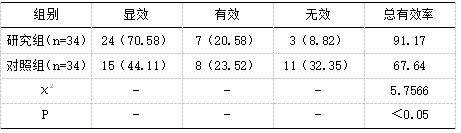

(1)治疗3d后的疗效。显效、有效、无效的判定标准是:呼吸平稳,无发绀以及呻吟等,血气正常,X线示肺部纹理清晰;部分缓解发绀、呻吟、呼吸困难,X线、血气均明显改善;其他情况。总有效率=100.00%-无效率。

(2)临床治疗情况以及指标。无创通气的撤机时间、中转机械通气率、总用氧时间、住院时间、PaCO2、PaO2、RR、吸入氧浓度。

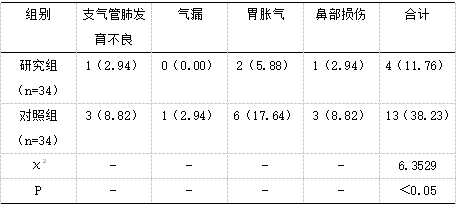

(3)并发症。包括支气管肺发育不良、气漏、胃胀气、鼻部损伤。

1.4统计学分析

使用SPSS25.0软件,χ2检验计数资料,t检验计量资料,表示形式是率(%)、[±s],P<0.05,有统计学意义。

2 结果

研究组患儿在治疗3d后的疗效显著更高,临床治疗情况以及指标均明显改善,并发症明显减少,对比对照组患儿的情况,P<0.05。对比两组患儿的中转机械通气率得出P>0.05。

研究组患儿的无创通气的撤机时间、总用氧时间、住院时间、PaCO2、PaO2、RR、吸入氧浓度是(3.05±0.33)d、(4.90±0.52)d、(14.21±2.65)d、(37.31±3.15)mmHg、(78.44±5.61)mmHg、(45.72±4.67)次/min、(0.25±0.02),对照组患儿的数据是(4.12±0.51)d、(6.25±0.65)d、(17.35±2.16)d、(43.52±3.67)mmHg、(70.11±4.74)mmHg、(53.07±5.02)次/min、(0.32±0.04),t=10.2709,9.4567,5.3555,7.4869,6.6135,6.2508,9.1269。

研究组患儿的中转机械通气率是1例,占比2.94%,对照组患儿是3例,占比8.82%,χ2=1.0625。

表1 对比两组患儿治疗3d后的疗效(%)

表2 对比两组患儿的并发症(%)

表2 对比两组患儿的并发症(%)

3 讨论

3 讨论

新生儿呼吸窘迫综合征是新生儿期常见的肺透明膜病,发病率高,病情严重,应对其进行临床分析。新生儿在出生后的很短时间内发生了呼吸困难以及呼吸衰竭等不良情况,判定新生儿出现新生儿呼吸窘迫综合征,分析患儿情况,在出生后4-12h之后,患儿发生呼吸困难、呻吟等不良情况,病情严重,会导致患儿发生呼吸衰竭。分析新生儿呼吸窘迫综合征的影响因素,相关孕周,孕周小,则发生此症的几率高,患儿体质量轻,则发生此症的几率高。通过了解新生儿呼吸窘迫综合征患儿的情况之后得出,早产儿发生此症的几率高,是因为患儿出生后出现呼吸困难,存在间歇性呼吸暂停,没有规律性,患儿缺氧[2],会导致面色呈现为青灰色或者灰色,即便给予患儿实施供氧支持,也不能对患儿症状进行有效改善。对于新生儿呼吸窘迫综合征患儿来说,生存时间在3d以上,不断增强肺部成熟度,患儿疾病恢复效果更好。同时,也有一些患儿病情轻微,起病晚,轻微呼吸困难,没有明显发绀、呻吟,一般在发病后3-4d,患儿可以自行好转病情。

对1998年到2017年的住院新生儿死因进行调查[3],结果得出,其中因为新生儿呼吸窘迫综合征致死的患儿数量占比24.17%,是导致新生儿发生死亡的危险因素之一,而且是最为重要的危险因素。对于胎龄较小的新生儿来说,更容易发生此症,胎龄24-25周的新生儿发生此症的几率在92%,对于足月儿来说,不容易发生此症,分析原因,是因为胎龄小的新生儿未能完善发育各个脏器功能而导致,也与出生后未能良好适应外界能力等情况有关[4]。

在治疗新生儿呼吸窘迫综合征患儿过程中,对患儿通气进行积极改善,十分重要,分析其目的,对患儿缺氧状态进行纠正,对患儿氧合进行改善。给予患儿实施传统的机械通气治疗,临床治疗效果较为理想,但是,这一操作有创,伤害患儿的程度较大,容易导致患儿发生肺不张、气压伤、生物性肺损伤、容积伤等[5]。虽然在近些年来临床不断改进了有创通气模式,但是,患儿依然容易发生支气管肺发育不良、呼吸机相关性肺炎等并发症。在治疗新生儿呼吸窘迫综合征患儿过程中,首选方案是无创通气治疗,对比传统机械通气,损伤患儿的程度较小,疗效相近。

临床常用的通气模式有两种,包括经鼻持续气道正压通气方式、经鼻间歇正压通气方式。运用经鼻持续气道正压通气方式,可以为患儿提供整个呼吸周期的气道正压,将呼吸做功效果减少[6-7]。运用经鼻间歇正压通气方式,是在经鼻持续气道正压通气的基础上,将患儿的咽喉部压力进行间歇性升高,升高呼吸道压力[8]。

本组的实验结果如下:研究组患儿在治疗3d后的疗效显著更高,临床治疗情况(除了中转机械通气率)以及指标均明显改善,并发症明显减少,对比对照组患儿的情况,P<0.05。对比两组患儿的中转机械通气率得出P>0.05。分析以上数据得出,运用经鼻间歇正压通气,可行性高,可以对患儿的各项临床症状进行明显改善,促进患儿血气分析指标明显改善,缩短患儿的住院时间等。对比经鼻持续气道正压通气方式,运用经鼻间歇正压通气方式,可以为患儿提供更好的呼吸支持,将患儿的呼吸机疲劳明显减少,气体可以更好的到达患儿的肺部,将患儿的肺容量明显增加,促进患儿的肺换气功能明显改善,促进患儿早期恢复病情,将患儿的临床治疗效果明显提升。运用经鼻间歇正压通气,给予患儿实施辅助呼吸治疗,可以明显改善患儿的肺泡充盈度,可以有效下降患儿发生并发症的几率,包括支气管肺发育不良、气漏、胃胀气、鼻部损伤,体现了这一办法的安全性。对其原因进行分析,在治疗患儿期间使用经鼻间歇正压通气,可以在任何时刻进行自主呼吸,有良好的人机协调性,可以将患儿呼吸机支持过程中带来的损失明显减少。本组探究中,两组患儿的中转机械通气率相差不大,可能是因为患儿数量选取少。但是部分研究证实[9-10],给予新生儿呼吸窘迫综合征患儿实施辅助呼吸治疗中,采用经鼻持续气道正压通气方式、经鼻间歇正压通气方式,在气管插管率方面,P>0.05。但是,本组实验中,有一定的不足,例如未能随访远期情况等,今后可以针对这一方面进行继续探讨。

综合以上情况得出,新生儿呼吸窘迫综合征在辅助呼吸治疗中使用经鼻间歇正压通气,疗效较为理想,患儿明显改善临床治疗情况(除了中转机械通气率)以及指标,患儿并发症明显减少,临床应用的价值高。

参考文献:

[1]席悦,张京铮.经鼻间歇正压通气与大剂量牛肺表面活性剂治疗重症新生儿呼吸窘迫综合征的效果研究[J].中国校医,2022,36(12):939-941+955.

[2]高维凤,李金嫦.经鼻间歇正压通气用于新生儿呼吸窘迫综合征的临床价值[J].中国医药指南,2021,19(13):67-68.

[3]陈春明,关健强,麦纪红.经鼻间歇正压通气辅助呼吸治疗新生儿呼吸窘迫综合征疗效观察[J].海南医学,2021,32(08):999-1002.

[4]李烨,高智波,刘毓屾,赵荧,曾令超.经鼻间歇正压通气联合肺表面活性物质治疗极低体重新生儿呼吸窘迫综合征的研究[J].河北医学,2022,28(12):2013-2017.

[5]马玉萍.经鼻双水平正压通气与经鼻持续气道正压通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征的效果比较[J].中国民康医学,2022,34(24):153-155.

[6]金许芳,庄千艳,阮爱丽.经鼻间歇正压通气与同步间歇指令通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征的比较[J].川北医学院学报,2022,37(11):1484-1487.

[7]汤瀚.同步鼻塞间歇正压通气联合肺表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合征的效果及对血气分析指标的影响[J].中国医学创新,2022,19(33):114-118.

[8]谭廷墨.氨溴索联合双水平无创气道正压通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征的效果及对血气指标的影响[J].智慧健康,2022,8(30):106-110.

[9]罗立倩,何阿玲,杨冬,郭金珍.微创肺表面活性物质给药+布地奈德+同步鼻塞间歇正压通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征的效果及对炎性因子、通气状态的影响[J].临床医学研究与实践,2022,7(23):95-98+130.

[10]余刚,王昕.双水平正压通气支持与经鼻间歇正压通气对呼吸窘迫综合征新生儿呼吸力学和氧化应激反应的影响[J].陕西医学杂志,2022,51(07):856-859.