1、区域地质特征

1.1构造背景

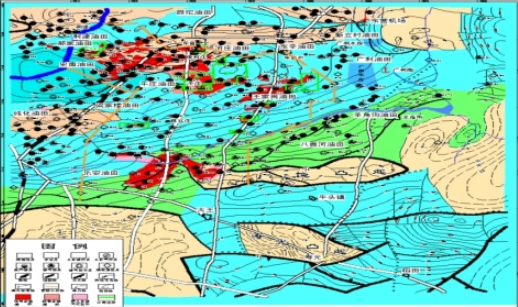

东营凹陷位于胜利油区的东南部,其东西长lOOkm,南北宽60km,面积5700km2,东营凹陷为一箕状凹陷,北陡南缓,新生代沉积厚逾7000m。在凹陷的中部发育有一中央背斜带,呈NEE方向展布,东西长60km,南北宽12km,面积600km2,其三面为洼陷所包围,北有民丰洼陷,西为利津洼陷,南为牛庄洼陷。

图1 现河庄油田勘探形势图

东营凹陷北缘为陈(家庄)南断层,其基岩断距达10000m以上,延伸长达60km;凹陷南侧为齐(河)广<饶)断层的东段以及石村断层。东营凹陷继中生代强烈断陷后,早第三纪陈南断层的活动仍较剧烈,而南界断层的活动已很不明显,凹陷处于断拗阶段;晚第三纪凹陷的边界断层相对稳定,凹陷进入拗陷阶段。

东营凹陷早、中第三纪经历了两次较大的运动。一次是发生于中始新世的济阳运动,二是发生于渐新世至早中新世的东营运动,这两次构造运动是中央背斜带形成的推动力量。济阳运动时期(沙四段土部)中央背斜带已具上拱的雏形,周缘的洼陷开始出现。东营运动早期(沙三段上部至二段)中央背斜带及其顶部的地堑相继发展,东营运动晚期(东营组),中央背斜带进一步拱张,顶部的地堑进一步发展,逐渐形成现在的形态。

1.2构造特征

现河庄油田构造上属于东营凹陷中央背斜带西段, 是中央背斜带的一个次级正向构造。为一北东—南西走向的鼻状构造,由北东向西南方向倾没。它被三条北东—南西向的主断层切割成四个台阶,又被77条大小断层切割成0.5km2左右的63个小断块。已探明的39个断块,划分为二十五个开发单元,主要含油层系为沙一、沙二、沙三段。

现河庄油田由现河庄鼻状构造和河50背斜组成。鼻状构造向SW倾伏,被3条主断层切割成4个台阶,油田有大小断层40条并切割成河50、河31、河10、河68等4个断块区及32个断块。断层多为反向断层,断块多为长条形“屋脊”断块(图6)。沙三、沙二段均含油,以沙二段为主。抄三段为岩性油藏。沙二段以断层油藏为主.其中多为“屋脊”式窄油藏,其油水关系复杂,断块间差异大。油藏有层状抽层和块状油藏之分。断块间由于构造开启程度和高低不同,油气富集程度差别很大,每个断块油水关系自成系统,油层多而薄,如河31块从沙二段到沙一段2380~1820m井段就有20个油水系统。

现河庄油田主要包括河50 穹窿背斜、河68 鼻状构造、河31鼻状构造及河10 构造断阶带,是一组自沙三段至东营组继承性的正向构造带。该区构造破碎,工区内发育各类不同级次的断层142条,将整个油田划分成大大小小116个断块,最小断块面积不足0.5km2。各个断块之间油水关系复杂,主力含油层系差别很大。

2、主力含油层系分析

现河庄油田于1964年4月开始勘探,先后发现了东营组、沙一、沙二、沙三段油层,其中主力含油层系为沙一段、沙二段。其中沙一段主要为河流及滨浅湖相沉积,沙二上层系主要为三角洲平原分流河道型沉积,沙二下层系主要为三角洲前缘砂坝型沉积,总之,沙一、沙二为中高渗透、常温、常压、构造—岩性油藏。沙三段油藏为半深湖—深湖区而形成的透镜状砂岩,属于低渗透,低饱和,稀油,埋深,具有高压异常的岩性油藏。

沙一段主要为滨浅湖相的席状砂和滩坝砂。沙二上储层主要为三角洲平原亚相分流河道沉积。储层物性具有较好的油层物性。岩性主要为粉细砂岩,属于高饱和度,中高渗透油藏。分流河道的走向为西北-东南走向,侧向岩性变化大,容易形成沿构造敞开的东西方向的岩性尖灭,与北界断层共同遮挡形成构造岩性油藏。各砂层组没有共同的油水界面,甚至每个含油砂体均有独立的油水系统。

中带西段沙三段地层,属于东部物源供给和南部物源供给的交汇处,沉积的地层比较复杂,但大厚砂体属南部的物源供给,薄砂体大多数是东部三角洲前缘滑塌浊积岩。砂体发育部位受湖盆沉降中心即断层同生作用的控制。

沙三段下、中部泥岩层为背斜带的生油层,干酪根类型以Ⅱ型为主,富含类脂体,主要由藻类等生物遗体在还原环境下经腐泥化作用形成,是良好的生油层.东营凹陷沙三段成熟生油门限的深度为2200m,其成熟生油阶段的对应温度为93~122c:,相应埋深为2200~3000m。背斜带沙三段生油层埋深一般都在2200m以下,均进入凹陷的成熟生油门限深度,为沙三段一馆陶组各含油组段提供了油源。

该带有第三系、沙河街组、沙三段等3个不同级别的生储盖组合。

①第三系生储盖组合生油层为沙三段,储油层为东营组或馆陶组下段,盖层为馆陶组上段及明化镇组。

②沙河街组生储盖组合生油层为沙三段,储油层为沙三段上部一沙二段,盖层为沙一段泥岩层。

③沙三段生储盖组合生油层为沙三段,储油层为生油层内的砂岩,盖层则为沙三段泥岩,为自生自储自盖组合。

3、圈闭与油气藏

三角洲沉积体系是本区最主要的沉积体系,它构成了油气聚集的主要相带,物源自东向西推进,并逐渐撒开,自下而上发育两套三角洲沉积体系,即早期三角洲沉积体系和晚期三角洲沉积体系。早期三角洲沉积体系主要发育于沙三中晚期和沙二早期,由两个沉积亚相组成。a.三角洲前缘斜坡滑塌亚相,层位相当于沙三中。b.三角洲前缘亚相,发育于沙三晚期和沙三早期。晚期三角洲体系基本上形成了一个完整的三角洲体系,主要由三个沉积亚相组成。a.三角洲前缘斜坡滑塌沉积亚相,发育于沙二早期。b.三角洲前缘亚相,发育于沙二中早期。c.三角洲平原亚相,发育于沙二晚期,相当于沙二1-5砂组。

水下扇为深水盆地中形成的粗相扇状沉积,它主要是由于重力流作用产生的,在本区发育于沙三中晚期,层位相当于现河庄西部及郝家地区的沙二9-10。

由于三角洲沉积体系不同期的特点以及与之相应的各个亚相的特点,又具有各自的特殊性,决定了各个含油层系的储层有规律的变化,早期三角洲沉积体系中斜坡滑塌沉积亚相浊积砂由于坡度的影响易形成上倾尖灭油气藏,晚期三角洲沉积体系的前缘亚相分支河口砂坝纵横向连通性差,易形成断层岩性油藏,三角洲平原亚相正因为砂泥岩间互相沉积,储层类型为分流河道和决口扇,加上该储集层的随机性,极易形成断层岩性油藏。

对于水下扇而言,中扇砂体厚度大,孔隙度与渗透性均好,只要有断层切割遮挡,即可形成高产富集块,外扇砂体厚度变薄,但扇体的尖灭线与构造和断层配置,易可形成良好的圈闭。

现河庄地区的油藏可分为构造油藏、岩性油藏和复合油藏三大类。

(1)构造油藏

构造动力、塑性拱张等作用可引起储层变形或变位,此类聚油圈闭便是构造油藏。这类

油藏又可进一步划分为背斜油藏和断层油藏。

1)背斜油藏

中央背斜带虽然总体上是一个受构造与塑性地层拱张两种综合作用所形成的位于凹陷中央的背斜带,但由于复杂断裂系统的切割作用,背斜油藏多被断层复杂化。

由于其油水界面的不一致,因此严格地说该油藏不是一个真正的背斜油藏,而是由两个鼻状构造油藏和一个断层油藏组成的,但由于它们在整体上具有背斜的形态,因此这里仍视其为背斜油藏。

2)断层油藏

断层油藏中,油层的上倾方向被断层面、断层泥或断层另一侧非渗透地层遮挡。中央背斜带的断层极其发育,形成了众多的断层油藏,对石油的聚集起了极重要的作用,构成了东营中央背斜带的主要油藏类型。根据上倾方向对油藏起控制作用的断层性质,可将断层油藏分为反向断层遮挡的断层油藏和同向断层遮挡的断层油藏两类.反向断层遮挡的断层油藏系指断层的倾向与地层倾向相反和正断层控制的油藏,又称为“屋脊”式油藏。这种类型的断层油藏为数量最多的油藏,可占中央背斜带断层油藏总数的81.5%。例如河4断层油藏。

一条或两条反向断层遮挡的断层油藏最为重要,两条相交反向断层遮挡的断层油藏也称网状断层油藏。反向断层常见于背斜带中带和西带。同向断层遮挡的断层油藏的形成,在很大程度上取决于断层两侧相接触地层的岩性,还由于这种同向断层的封闭性较反向断层差,因此在整个中央背斜带,其数量比反向断层遮挡的断层油藏少,但分布仍较广泛。这种断层油藏也可以根据其控制断层的数目不同而分为一条、两条和多条同向断层遮挡的断层油藏。

(2)岩性油藏

这类油藏由于储层侧向尖灭或物性变化形成圈闭聚集石油而成藏。它不受构造因素的控制,与油藏所处位置在沉积时的环境有关。中央背斜带沙三段浊积扇砂体;沙二段下部也形成上倾尖灭油藏。

(3)复合油藏

复合油藏指控制石油聚集的因素不是单一的,而是有两个或两个以上。严格而沦,几平所有的油藏都不是绝对受单因素控制的,不过所谓单因素控制的油藏中可以明确、容易地区分出主要的一项控制因素。而对于那些很难在两个或两个以上的因素中确定出一个最主要的控制因素的油藏,由于几种因素同时成为控制油藏的上要因素,就将其归为复台油藏。

中央背斜带复合油藏有断层一岩性油藏和背斜一岩性油藏两种。前者油层的上倾方向既受断层封堵又受岩性变化封堵如河11油藏;后者油层既受背斜圈闭封堵又受岩性变化封堵,如河11油藏。

岩性油藏和岩性因素控制的复合油藏常称之为隐蔽油藏。这类油藏在勘探中较难寻找。油藏按储层厚度可分为块状油藏和层状油藏,按原油性质可分为稠油油藏和稀油油藏,按石油运移关系可分为原生油藏、残留油藏和次生油藏等等.在诸多分类方案中,油藏按圈闭类型的划分被普遍应用,所谓复式油田就是指由不同圈闭类型的油藏纵横叠置、交错的复杂地质体。

4、勘探开发情况

现河庄油田从1964年开始钻探,1973年投入开发。

现河庄油田位于中央隆起带的西段,整个中央隆起带的勘探主要经历了4个阶段:1961-1966年用“51”型普详查;1967-1973年在东辛地区用“51”型三角测网及磁带单次精查;1974-1982年在广利、郝家、史南用模拟、数字多次覆盖进行详查;82年以后全部是数字多次覆盖,部分地区作了三维地震工作。到 年全部实现三维覆盖。

现河庄油田从1964年开始勘探,1975年投入开发,特别是进入1983年以后,经过多年的滚动开发,几乎所有的高点和有利部位都进行了充分的动用,仅剩下一些局部构造的鞍部、接合部及倾没端尚未钻探,地质人员改变了传统的断块油藏的开发模式,用隐蔽油藏理论指导工作,发展了岩性油气藏的勘探开发。

陆相湖泊的沉积具有不稳定性,即纵横上的岩性变化,易形成大量的岩性圈闭,它作为原生圈闭类型是油气最先也是最容易聚集的场所,在油气伏击的复杂断裂带内以岩性与断层为主要遮挡条件的隐蔽油藏具有很大的潜力。

[参考文献]

1.王秉海,钱凯主编 .胜利油区地质研究与勘探实践 东营石油大学出版社,1992

2.信荃麟,张一伟.油藏描述.东营石油大学出版社,1990

3.王平.复杂断块油田详探与开发.北京石油工业出版社,1994

4 王平.含油气盆地构造力学原理.北京石油工业出版社,1993