髋部手术是目前临床上比较常见的手术方法,通常应用于老年群体当中,原因在于老年患者常常伴随着基础性疾病,如糖尿病、高血压等,同时患者的脏器功能存在不同程度衰退情况,促使髋部手术麻醉风险会逐渐上升。根关研究发现:麻醉方法是影响到老年髋部手术死亡率的独立影响,神经阻滞则能在一定程度上使死亡率降低[1]。神经阻滞麻醉是一种比较常见的麻醉方法,但是在老年髋部手术患者中,常规麻醉方式通常是气管插管全身麻醉方法。本文主要分析联合应用神经阻滞麻醉与气管插管全麻对老年髋部手术的麻醉效果,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择我院2022年1月至2022年12月接收的老年髋部手术患者80例,经双盲法分为实验组(n=40)与参照组(n=40),实验组男女之间比例为24:16,年龄60岁到88岁,平均年龄(72.46±3.04)岁。参照组男与女之间比例为22:18,年龄60岁到89岁,平均年龄(72.02±3.42)岁。比较患者的一般资料,为P>0.05。

纳入标准:患者均接受髋部手术治疗,耐受手术;知情同意;能配合研究提供一般资料。排除标准:合并有严重感染患者;合并有精神疾病、意识障碍、认知损伤、沟通障碍等患者;对麻醉药物存在过敏反应者。

1.2方法

参照组接受常规气管插管全麻方法,患者进入手术室之后需要尽快予以吸氧、上肢静脉通路开放等措施,并密切观察患者的生命体征变化情况,包括心率、血氧饱和度以及心电图等,做好患者的实时监测工作,在局部麻醉下进行桡动脉穿刺置管,监测患者的血压变化情况;取病房当中患者2次血压水平以及血压稳定数值计算平均值,作为麻醉诱导前的基础数值;针对合并有基础性疾病患者,予以颈内静脉穿刺置管,监测患者的中心静脉压,直接进行麻醉诱导,肌注咪达唑仑0.03mg/kg、芬太尼2μg/kg、依托咪酯0.2mg/kg、顺苯磺阿曲库铵0.15mg/kg,在注入期间需要合理控制速度,保证患者的血流动力学平稳,患者意识状态与睫毛反射消失,肌肉完全松弛时予以气管插管,建立气道,连接麻醉机进行机械通气,相关参数为:潮气量8ml/kg,呼吸频率12次/min,呼气末二氧化碳分压35~40mmHg。术中采用静脉麻醉方式,根据麻醉监测指标变化情况调整术中麻子药物的使用剂量以及患者的输血补液量,手术完毕前15min需要停止麻醉药物的泵注;手术完毕之后需要在患者自主呼吸、肌力恢复、大脑状态指数为80以上才能拔除气管插管,术后可根据患者实际情况进行镇痛处理。

实验组在参照组基础上联合应用神经阻滞麻醉,在0.5罗哌卡因30ml下进行股神经与股外侧皮神经阻滞,起效之后再进行麻醉诱导、气管插管、麻醉维持,步骤同参照组。

1.3研究指标

比较两组患者麻醉前后心率、平均动脉压、术后并发症发生率(咽喉疼痛、恶心呕吐、呛咳、躁动)。

1.4数据处理

选用SPSS 19.0统计学软件处理分析,计数资料实施χ2检验,计量资料实施t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1比较患者麻醉前后心率、平均动脉压

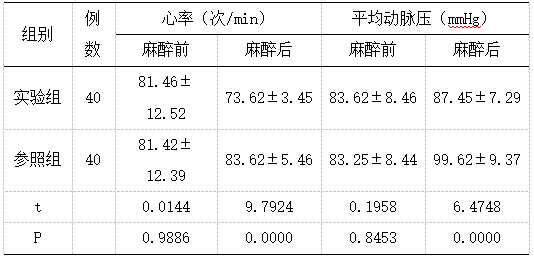

麻醉前,比较患者的心率与平均动脉压,显示为P>0.05;麻醉后,实验组比参照组较低,差异显著(P<0.05),见表1。

表1:两组患者麻醉前后心率、平均动脉压对比(x̄±s)

2.2比较患者的并发症发生率

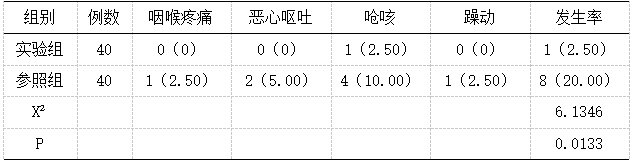

实验组的并发症发生率比参照组较低,P<0.05,见表2。

表2:比较患者的并发症发生率(%)

3讨论

在人口老龄化的背景下,老年骨折手术呈现出上升趋势,其中髋部骨折主要包括股骨颈骨折、股骨转子间骨折,比较常见于老年群体当中。根据临床相关研究表明:老年髋部骨折后实施早期内固定治疗可降低并发症发生风险,同时对降低患者死亡率也有一定作用。恰当的麻醉方式是目前老年髋部手术患者的研究重点,在髋部骨折手术当中,气管插管是比较常见的麻醉方法,能实现手术期间有效供氧,但是临床相关研究表明[2]:在老年髋部手术患者中,实施气管插管全身麻醉的镇痛效果并不明显。

气管插管是一种比较稳定、安全的呼吸道建立麻醉方法,这一麻醉方式能确保呼吸道通畅,保证手术操作能获得更大的空间,单纯应用气管插管的全麻镇痛效果难以明确,进一步导致手术操作难度增加,患者术后可能会出现呛咳、体动反应等并发症。外周神经阻滞也是一种比较常见的麻醉方法,这一麻醉方式应用于老年髋部手术中对患者的生理影响比较小,术后镇痛也比较完善,因此受到广泛重视。神经阻滞的应用能在一定程度上阻断术中伤害性刺激传入,从而抑制外周、中枢敏化,进一步形成超前镇痛效果[3]。结果显示:实验组患者经麻醉后心率、平均动脉压、并发症发生率都比参照组较低,P<0.05。

综上所述,在老年髋部手术患者中实施神经阻滞麻醉联合气管插管全麻的效果显著,可改善患者麻醉后的生命体征变化情况,术后并发症发生率较低,值得推广。