引言

精神分裂症是慢性病症的一种,患者可产生各种程度的精神异常状况,在病情不断进展下,患者会慢慢产生行为表现异常、感觉自觉障碍及思维模式异常等情况,此疾病在中青年群体中比较常见,现阶段其病因临床还不明确,患者需长期使用药物来防治疾病发作,对其生存质量造成了严重影响。

药物是当前临床上治疗该病的常用方法,虽可促使患者症状缓解,但患者的生活质量、社交能力仍较为低下,由于此病属于精神障碍类疾病,其发病与心理、个性特征、社会等各方面因素存在一定关系,多数患者存在自我和社会心理障碍,故需加强患者的心理疏导。本研究在精神分裂治疗中应用心理疏导联合药物治疗,取得了较为满意的效果,现将其报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

将2022年2月~2023年2月期间在本院接受治疗的精神分裂症患者以随机法分为观察组(n=30)、对照组(n=30)两组。观察组男16例(53.33%),女14例(46.67%);年龄16~52岁,均值32.72±4.31岁;病程4个月~2年,均值1.12±0.14年。对照组男21例(70.00%),女9例(30.00%);年龄20~45岁,均值32.64±4.20岁;病程2个月~3年,均值1.13±0.17年。此次研究经院内伦理委员会核实与批准,一般资料对比无统计学差异(P>0.05)。

纳入标准:①符合《中国精神障碍分类与诊断标准第三版》中精神分裂症诊断标准;②病史资料齐全;③>18周岁;④处于疾病康复期;⑤患者知情研究内容且同意参与。

排除标准:①严重躯体疾病;②恶性肿瘤;③器质性睡眠障碍;④有自杀倾向;⑤慢性基础疾病。

1.2方法

1.2.1对照组患者接受氯氮平(生产厂家:齐鲁制药有限公司生产,批准文号:国药准字H 2 0 1 8 3 5 00,规格:25 mg×100片)口服治疗,初始剂量10 mg/次,1次/d,然后逐渐调整至25 mg/d。以及碳酸锂(生产厂家:江苏恩华药业集团有限公司,批准文号:国药准字H10900013,规格:0.3 g×100片)口服治疗,初始剂量0.25 g/次,2次/d,然后逐渐调整至3 g/d。

1.2.2观察组患者在对照组治疗措施基础上联合心理护理干预

(1)和谐关系:护理人员在日常工作中应当尽职尽责,有效地沟通便于其对患者的深入了解,也更能保证护理的临床价值。但是值得注意的是,仅与患者建立有效沟通还不够,还应保持和患者家属的交流,从患者家庭状态出发,针对性地展开护理干预,进一步缓解患者心理压力。[1]

(2)增加与患者家属良好沟通:为保证获取信息的真实性,良好护患关系的建立是有必要的。同时,也能够让患者家属更加展示出护理之中存在的不足之处,便于护理人员进一步调整成护理方案。与患者家属良好关系的建立便于护理人员进一步展开患者家属病症知识教学,患者家属的病症认知水平也大幅提升。

(3)心理干预:面对强烈不良情绪的影响,患者的痛苦情绪加重,想要缓解痛苦情绪对患者造成的影响,就需要进一步展开心理护理干预。根据患者的日常表现,予以有效的干预手段,实现不良情绪的控制,并保障患者的正确认知。让患者认识到良好心态保持的重要意义。患者可以对医护人员产生信赖,邀请成功病例分享经验恢复患者的治疗信心。护理人员可以安排相应的文体活动以及公益活动,对患者的生活状态具有丰富影响,消除患者的消极情绪以及悲观心理,为患者的早期康复提供保证。

1.3观察指标

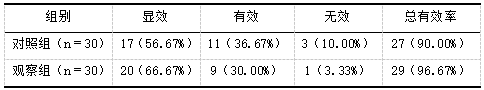

对比两组临床效果;用阳性与阴性症状量表(PANSS)进行评价,显效:患者PANSS评分比治疗前降低≥75%;有效:患者PANSS评分比治疗前降低25%~74%;无效:未满足显效或有效标准。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

1.4统计学方法

将数据纳入SPSS 22.0软件进行分析,计量资料以(x̄±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用x2检验。P<0.05为数据有统计学差异。

2结果

2.1两组临床效果对比

观察组的总有效率96.67%高于对照组的90.00%(P<0.05),见表1。

表1 两组临床效果对比[n(%)]

3讨论

精神分裂症是一种精神科慢性病症,在现代临床上并不少见,其发生因素还未明确,患者在出现疾病后,往往会伴有一定程度的精神异常表现,在病程持续增加下,患者会逐渐产生思维模式异常、行为异于常人以及感觉知觉功能障碍等情况,当前此疾病多发于中青年人群中。[2]患者长时间存在精神分裂症表现并时常发作,不但会在较大程度上影响其身心健康,还会给其家庭和社会造成巨大负担,因此精神分裂症的病程长、发作次数频繁,患者在入院治疗过程中会承负巨大的心理压力,造成生理和心理方面产生一定程度的损伤。现阶段,对于精神分裂症的治疗,临床多以药物为主,即使可使临床症状得到一定减轻,但依旧存在各种不足。

心理干预作为一个专业保护概念,其保护的重点是病人的心理状况,使病人得到最大的心灵安慰,减少了不同心境和状况对病人工作带来的困扰。在对精神分裂症病人开展治疗业务的实践中,因为大多数患者均伴随抑郁的症状,所以,应该将抑郁作为护理的重点内容,而心理护理干预是缓解、疏导抑郁的主要方式,应该根据患者的具体病情将护理分为不同的阶段,在各个阶段根据患者的实际需求做好针对性护理内容的设计,保证了心理护理干预的水平与针对性,满足了患者不同治疗时期的需求,取得了理想的护理效果。

本次研究结果表明:观察组的护理效果优于对照组。由此可见,精神分裂症患者通过心理干预联合药物治疗是显著有效的,既能够提升患者的护理满意度,改善其生活质量,还能够端正患者的心态,促进康复。

结束语

综上所述,对精神分裂患者应用心理干预联合药物治疗,可促使临床效果进一步提升,并可有效改善患者生活质量,可将该治疗方案在这类疾病患者的治疗中推广。

参考文献

[1]王庆蕾.帕利哌酮联合心理疏导在紧张型精神分裂症木僵状态患者中的应用效果及对肝功能的影响研究[J].中国医学创新,2021,18(31):176-180.

[2]善耀萩.小剂量丙戊酸镁联合抗精神病药物治疗精神分裂症患者攻击行为的临床效果分析[J].系统医学,2021,6(5):39-42.