股骨颈骨折属于临床上比较多见的一种疾病,尤其高龄人群为高发群体,原因在于高龄人群的骨骼强度出现明显下滑,也就是临床上比较常见的骨质疏松,一旦突然摔倒或者受到外力作用很有可能出现骨折,因此为提升生活质量,在临床上不少患者需要及时展开股骨头置换术[1]。然而由于高龄患者很多都存在一种或多种基础慢性疾病,同时身体器官功能也出现一定的障碍或者发生退行性病变,导致围手术期麻醉存在较大的风险,因此寻找一种安全有效的麻醉方法,确保高龄患者能够平稳地度过围手术期相当重要。常规的麻醉方式为全身麻醉,持续时间较短,而且还有可能出现一定的风险,对此近几年开始应用效果更好的麻醉方法,比如超声引导下肢神经组织麻醉[2],可延长麻醉时间,降低对患者身体产生的不良影响,本文主要探究该麻醉方式的临床应用效果及价值,具体内容如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

将2022.6-2023.6我院收治的110例股骨头置换术的高龄危重患者按照麻醉方法的不同分成对照组与观察组,两组均55例。其中对照组男:女=28:27,年龄62~78岁,平均(70.9±1.5)岁;观察组男:女=29:26,年龄63~79岁,平均(71.5±1.8)岁。两组资料对比无差异,P>0.05。

1.2方法

1.2.1对照组

对照组给予全身麻醉,使用的麻醉药物为丙泊酚与注射芬太尼,两者的用量分别为1.5mg/kg和3ug/kg,维持麻醉的药物仍为以上两种。

1.2.2观察组

观察组使用的麻醉方法为超声引导下下肢神经阻滞麻醉,具体的操作事项主要有:患者下肢伸直并仰卧在手术床上,通过医用超声探头对患者的腹股沟韧带两侧以及中点平行韧带的地方展开全面扫描,利用头像清晰查找上髂筋膜的方位,然后对探头进行调整即可获得清晰的超声图像。接下来开始用穿刺针进行穿刺,穿刺针缓慢引入髂筋膜之后先注入4ml的生理盐水,确保针尖在髂筋膜的间隙,随后注入0.375%的罗哌卡因,用量25~30ml,利用超声即可详细观察麻醉药物扩散的整个过程。

1.3观察指标

观察并对比两组阻滞效果、麻醉前后及手术前中血压变化情况等方面的差异。

1.4统计学方法

利用SPSS22.0软件分析所得数据,(%)与(x̄±s)代表计数与计量资料,P<0.05说明数据对比有意义。

2 结果

2.1两组患者阻滞效果对比

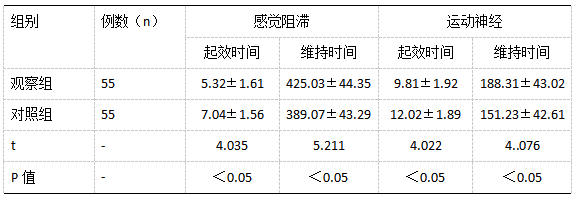

与对照组相比,观察组感觉阻滞、运动神经的起效时间均更短,维持时间则更长,P<0.05,见表1。

表1 两组患者阻滞效果对比

2.2两组患者麻醉前后及手术前中血压变化情况对比

观察组麻醉后不同时间点的SBP、SDP两项数值均低于对照组,P<0.05,见表2。

表2 两组患者麻醉前后及手术前中血压变化情况对比

3 讨论

目前临床上股骨头置换术属于应用率相当高的一种手术,特别在高龄患者中更为多见,不过由于高龄患者的身体素质差[3],再加上身体存在一些基础疾病,很容易对手术效果产生影响,对术后患者身体的恢复也将带来极大不利[4]。因此在临床治疗过程中需要寻找一种有效的麻醉方法,使患者能平稳地度过围手术期并逐渐的恢复正常[5]。

本文主要探讨超声引导下下肢神经阻滞在高龄危重患者股骨头置换手术的麻醉效果及价值,通过数据统计分析发现观察组感觉阻滞、运动神经的起效时间更短,维持时间更长,P<0.05;观察组麻醉后不同时间点SBP、SDP数值均更低,P<0.05。

综上所述,对于高龄危重患者股骨头置换术本文推荐应用超声引导下神经阻滞麻醉的方法,整体应用效果非常理想,安全性较高,具有推广的价值。