引言

《传感器与检测技术》课程是面向电子信息工程、自动化等专业本科生的一门必修课。该课程所讲授的基本概念、基本理论和基本技能是构成学生科学技术素养的重要组成部分,是一个电子工程技术人员所必备的。通过《传感器与检测技术》课程的学习,学生应了解和掌握各种常见传感器的工作原理、结构设计、转换电路及其工程应用,把握传感器的发展动向。特别是,能把传感器与微处理器相结合,搭建一个智能测量及控制系统,真正解决生活及生产中所遇到的实际问题。但传统的《传感器与检测技术》课堂教学模式,以教师为主导,学生被动接受,忽视了该课程实践性、应用性强的特点,难以激发学生的学习热情,教学效果难以提升,急需改进。[1,2]

1 《传感器与检测技术》课程特点

《传感器与检测技术》课程知识点分散,课时安排较少(以笔者单位为例,理论课8学时,实验课16学时),实践性较强,因而在教学中通常是以基础理论与实验教学相结合的方式进行讲授的,且实验课时的占比较高。对于理论部分,传感器种类繁多,原理各异,因而要在短期内完全掌握,有一定难度。这就要求对教材的内容要做合理的取舍,重点讲授常用传感器、典型传感器,其他内容稍作提示,便于学生触类旁通,增强学生自我学习的能力。对于实验部分,要合理选择实验项目,既要有验证性实验,也要有设计性实验和综合性实验。要在实验过程中强化学生的动手能力,及分析问题、解决问题的能力,并将这一能力移植到工程应用中。

2 《传感器与检测技术》理论教学

《传感器与检测技术》的理论内容较为分散,在课堂讲授的时候要进行合理的取舍,选讲部分常用或者经典的传感器。此外,传统的课堂教学,以教师讲授为主,学生听课为辅,这对于《传感器与检测技术》这种以实践应用为核心的课程已经严重的不适宜,教学方法有待创新。

2.1 精选教学内容

传感器种类繁多,原理各异,为便于理解,通常要对传感器按分类进行讲解。所以课堂教学中,我们都是按照传感器工作原理进行分类的,如分为电阻式、电容式、电感式,光纤式、光电式、磁电式、热电式等等。不管分类如何,传感器从结构上来讲,主要有三个部分,包括敏感元件、转换元件、转换电路。当然,并不是所有传感器都含有这三个部分,典型的如热电偶就可以一步实现从温度到电信号的转换,不需要转换电路。

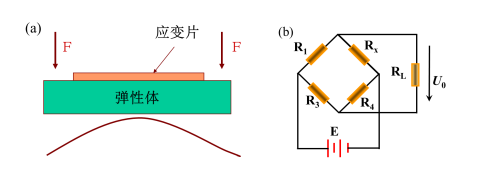

图1 应变传感器工作示意图, (a)应变转换,(b)转换电路

鉴于课时量较少的关系(8学时),我们在教学中重点讲解的是电阻式、电容式、热电式、光电式这四类传感器,其他类型只做简要介绍。以电阻应变式传感器为例,在结构上包含典型的三个部分:敏感元件-弹性体,转换元件-应变片,转换电路-直流电桥,如图1所示。当然为了实现更高的灵敏度,转换电路可以采用双臂电桥,或者全桥。此外,为消除偶然误差(主要是温度误差),还可以在电路中加入补偿应变计。这里通过一个典型的电阻应变传感器,可以把传感器从材料到器件结构,到信号的转换,全部串联起来,有利于学生的理解及应用。

除了常用的传感器,一些新型的传感器,也可以做为延伸内容展示给学生。比如在过去20年发展迅猛的微机电系统(MEMS),以及可能进一步发展的产物-纳米机电系统(NEMS),以减小能量损耗、缩小体积并实现多功能化。[3]

2.2 改革教学方法

传统的《传感器与检测技术》授课方式,以教师讲授为主,学生听课为辅。该方式对传感器课程而言,有严重的缺陷。首先是《传感器与检测技术》课程是一门实践性、应用性很强的课程,单纯的课堂讲授脱离了传感器实物本身,也脱离了传感器所存在的测量或控制系统,难以给学生留下鲜活且直观的映像,无法调动学生的学习积极性。因而采用讨论式教学和项目式教学更适合该课程的特点。

2.2.1 讨论式教学

讨论式教学可以更好的发挥学生在学习中的主体地位,对传感器课程而言,可以在课程的后期,设定某一个目标,让学生以分组的方式进行讨论。比如,要测定一个物体的重量,有很多种方案。首先,可以采用电阻应变传感器测量,将重量转化为应变,并一步转化为应变计的电阻变化,经电桥电路转化以后输出电压值。其次,可以采用电容传感器检测,将重量转化为动极板的位移变化,也即转化为电容量的变化,在经过特定的转换电路输出电压值。此外,也可以采用光纤传感器测量,将待测物与光纤头相连接,把重量转化为光纤头的位移量,进而影响光强的大小,并转化为不同大小的电信号。当然,还有很多其他的方案,通过讨论的方式,各组可以提出不同的方案,然后比较各方案的优劣,比如哪种方案成本更低,哪个方案精度更高,哪种方案体积更小。总之,经过讨论提高学生的参与度,调动学习积极性,并提升大家主动思考问题、解决问题的能力。

2.2.2 项目式教学

传感器只有在特定的系统中,才能显现生命力,因而以项目的形式来学习传感器相关知识是一种直观而有效的方式。[4,5] 项目式教学法指的是以特定项目为主线,首先设定项目的目标,然后从项目的器件选型、硬件结构、线路连接到软件驱动全过程,每一步的相关知识做一个系统的梳理,尤其是涉及到传感器的部分,更是要深入分析。一旦项目完成,关于该部分传感器的内容就会一目了然,且印象深刻。比如设计一个测力计,规定只能够采用电阻应变计来实现。那么首先就要在确定应变计的前提下,选用合适的弹性体,这个需要由测力计的量程来确定,其次是转换电路,经转换以后的电信号可能非常微弱,又需要设计放大电路对静态信号进行放大,然后采用模数转换器对模拟信号进行转换,最后将结果输出到显示屏幕。利用项目的方式,将传感器在系统中的作用与地位展示的清清楚楚,做到有的放矢,也可以增加学生的学习兴趣。

3 《传感器与检测技术》实验教学

《传感器与检测技术》实验课程要求学生将理论课程学到的的基本概念、基本理论和基本技能应用于实践,是学生接受系统实验方法和实验技能训练的重要部分。在培养学生严谨的治学态度、活跃的创新意识、理论联系实际和适应科技发展的综合应用能力等方面具有重要的作用。

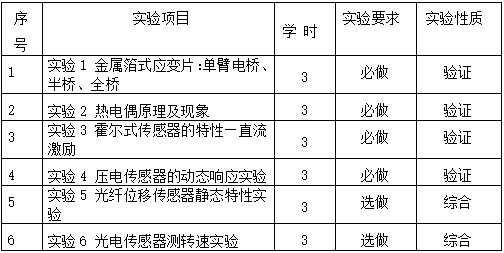

传感器的作用是将待测的非电量信号转换为电信号,并且输出。那么传感器实验就是要验证输出电信号与输入的非电量信号之间的对应关系。因而在实验教学中,实验项目大部分都是验证性的。通过实验的进一步强化,也有利于学生理论联系实际,进一步消化课堂知识,巩固所学内容。下表1为基于CSY-998型传感器实验平台所开设的实验项目。

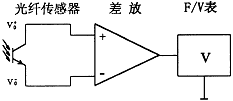

然而,在实验室里,由于实验平台高度集成化,验证性实验只需要简单的线路连接,即可输出观察结果,难以培养学生的主动思考、解决复杂问题的能力。因而,在实验项目中应适当增设设计性实验或者是综合性实验。虽然CSY-998型传感器实验平台高度集成化,但通过改进也可以完成某些设计性实验项目。比如光纤位移传感器静态特性实验平台,通过对光纤头的改造,与震动平台连接,也可以用于测量动态信号,并且将电压表换为示波器,观测动态输出信号,如图2所示。当然,实验室中很多实验平台改进后都可用于设计性实验。

图2 光纤传感器静态特性实验原理示意图

此外,实验教学虽然可以巩固传感器理论知识,但与工程应用仍有较大差距。为此,在课程后期以项目实践的方式,对该课程的学习进行升华。具体就是要求每一名同学承担一个完整的训练项目,传感器的选用要求使用模拟传感器。比如设计一个测力计,从方案设计,到器件选用,再到系统的调试,整个流程由一人独立完成。而且在现实教学中,项目实践这一环节我们是作为该课程考核依据的主要方面,是作为大作业来布置的。[6-8]

4 结论

传感器技术作为信息获取的重要手段,是与通信技术和计算机技术并立的,现代信息技术的三大支柱之一。学好该门课程,对提升学生的工程思维和科技素养有着重要的作用。本文从传感器的课程特点出发,重点讨论了《传感器与检测技术》的理论教学与实验教学的现状,并提出了对应的改进措施,通过理论、实验、实践的培养模式,有望更好地提升人才培养质量。