眼科门诊是专门处理眼部疾病和视觉问题的医疗服务部门,包括测量视力,检查眼球运动和眼部结构的外观,通过瞳孔扩张,观察视网膜、视神经和血管的健康情况,治疗结膜炎、白内障、视网膜疾病,也包括评估眼球的屈光度,确定是否需要眼镜或隐形眼镜矫正[1]。眼科门诊收治的患者遍布各个年龄段,且患者的就诊需求各不相同,加之此类患者具有病症突出的特点,有些情况下存在较差的心理状况,导致患者接受门诊治疗时感到紧张、焦虑,因此对眼科门诊患者的护理服务至关重要[2]。本文将优质护理服务作为研究侧重点,探讨此种模式是否能够缓解眼科门诊患者的不良情绪,以及是否可以提升眼科门诊患者的护理满意度,现行报道:

1资料与方法

1.1一般资料

本研究中融入了130例眼科门诊患者,结合随机理念分成两个组别,第一组别是对照组,参与者总数65例,男32例,女33例;年龄区间在21~63岁,平均(51.35±3.17)岁;疾病类型:视网膜疾病/屈光不正/白内障/结膜炎/青光眼为16/15/18/10/6;第二组别是观察组,参与者总数65例,男31例,女34例;年龄区间在22~64岁,平均(52.14±3.18)岁;疾病类型:视网膜疾病/屈光不正/白内障/结膜炎/青光眼为14/15/17/12/7。两组患者基线资料的比较是均衡可比的(P>0.05),具有研究意义。

1.2方法

对照组接受常规护理服务,即护士负责接听电话预约和门诊预约安排,确保患者能够顺利就诊;询问患者关于症状、过往病史以及药物过敏情况,记录到病历中;进行一些初步的视力测试、眼压测量或其他辅助检查,如视力表测量、自动屈光仪测量等;向患者和家属提供关于眼部健康、治疗方法、药物使用、术前后护理等方面的教育和指导。

观察组在此基础上接受优质护理服务,具体如下:(1)成立优质护理服务小组:选择眼科工作经验丰富的医护人员参与到该小组,通过培训为其讲解眼科门诊护理服务的重要性,介绍眼科门诊患者的特点、需求,为其普及优质护理服务的专业理论和主要技能,使小组成员遵循以患者为中心的原则,在护理的过程中做到人性化、优质化、高效化。(2)健康宣教:大多眼科门诊患者对眼部健康、眼部疾病等专业知识了解较少,所以护理人员为其耐心讲解相应疾病的发病原因、预防措施,提出此种疾病的治疗方案和主要功能,告知患者眼部出现疾病后的注意事项,结合视频、图片等加强患者认知,鼓励患者围绕眼科疾病提出不懂问题,采用通俗易懂的语言进行解答。(3)心理护理:护理人员通过患者肢体动作、面部表情等评估其心理状况,及时介入相匹配的心理干预,采用温和语气与患者沟通交流,对患者做到足够尊重、理解,注重对患者负性情绪的安抚,告知患者不必紧张。为了使患者可以轻松应对眼科门诊,护理人员鼓励患者深呼吸或者聆听轻缓的音乐[3]。(4)遮光护理:为了防止患者面临眼部被刺激的困扰,护理人员按照眼科要求和实际情况展开遮光护理,防止过度刺激使患者感到不适[4];调整患者就诊时的环境,将淡雅色调应用,在恰当位置摆放绿植,适当情况下开窗通风。

1.3观察指标

①在护理前后依据汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale,HAMD)和汉密尔顿焦虑量表(Hamilton anxietyscale, HAMA)评估患者负面情绪,分值的高低与患者不良情绪的严重程度正相关。评估两组患者护理前后生活质量的过程中,参照美国医学研究所研制的生活质量量表(SF-36)完成,总分值是100分,分值越高,提示患者生活质量越佳。

②采取本院内部制定的护理满意度问卷调查评估表,从护理态度、护理质量、护理效率、就诊满意度、护理满意度等十项内容,让患者自己进行打分,各个维度的总分均是10分,所有指标相加后的分值是100分,按照该分数的不同进行划分,对于85分及以上的群体,将其界定在非常满意的范畴内,对于70分~80分的群体,将其界定在满意的范畴内;对于60分~70分的群体,所判断的满意度结果是一般;如果是60分以下,所判断的满意度结果为不满意。

1.4统计学处理

数据采用SPSS 25.0软件处理,计数资料和计量资料分别以n(%)和(![]() )表示,采用X2检验和t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

)表示,采用X2检验和t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1心理状况及生活质量评分比较

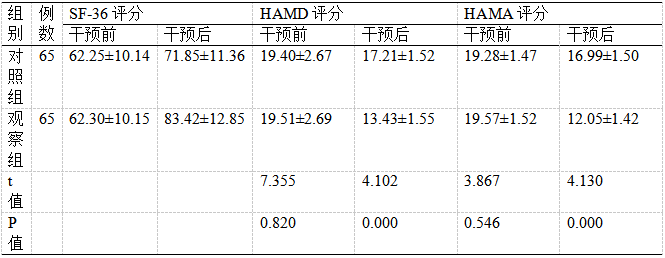

经过两种不同护理模式后,观察组的HAMD评分、HAMA评分处在对照组之下(P<0.05),观察组的SF-36评分处在对照组之上(P<0.05),见表1。

表1 两组患者护理前后的心理状况及生活质量评分比较(![]() )

)

2.2护理满意度比较

2.2护理满意度比较

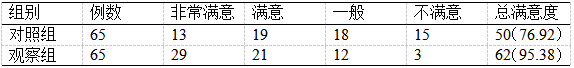

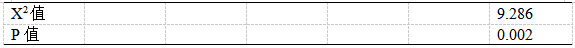

观察组的护理满意度是95.38%,与对照组的76.92%相比更具优势(P<0.05),见表2。

表2 两组患者护理后的满意度比较[n(%)]

3讨论

3.1优质护理服务对患者心理状况和生活质量的影响

本研究结果显示,在两组患者护理后心理状况和生活质量评分的比较中,观察组明显优于对照组(P<0.05),提示在优质护理服务的作用下,可以帮助患者摆脱焦虑、抑郁的负性情绪,使患者在生活质量方面有所好转。分析原因:进行优质护理服务的过程中,比较强调对患者的心理疏导,在了解患者实际情绪的基础上,针对性的和患者沟通交流,通过语言、眼神、动作等安抚患者、鼓舞患者,使患者感受到自身足够的重视和关爱,从而使患者的心理状况发生改变。且展开优质护理服务的过程中,利用图片、视频、口头宣教的方式介绍了眼部健康、眼科疾病的专业知识,提出日常生活、工作等环节的用眼注意事项,促使患者的医学专业知识掌握程度有所提升,在日常生活中更加注重科学用眼,所以实现了提升患者生活质量的目标。

3.2优质护理服务对患者满意度的影响

本研究结果显示,观察组中有62例患者的评估结果符合满意的标准,总满意度是95.38%,明显高于对照组的76.92%(P<0.05),提示应用优质护理服务后,可以使眼科门诊患者更加认可护理人员的各项操作,有利于形成良好的护患关系,防止眼科门诊患者与相应护理人员出现纠纷。分析原因:开展优质护理服务时,护理人员为了保障患者的舒适度,提前调整了就诊环境,相应的温度和湿度更加符合患者需求,整体色调较为淡雅,在就诊的过程中护理人员做到了礼貌用语、良好沟通,面对患者的问题耐心解答,从而使患者的总满意度大大提升。

3.3眼科门诊患者护理服务质量的提升策略

3.3.1加强安全教育,建立应急预案

医院需安排眼科门诊医护人员积极学习各项安全规章制度,并参与到职业道德教育中,引导护士及时摒弃淡薄的安全意识,了解眼科门诊工作的规定和注意事项;定期开展眼科门诊的讨论会,提出近期门诊工作出现的不足,分析相应原因并制定相匹配的解决方案,总结眼科门诊工作的成效,对于成功经验做到继续采用;高度重视突发事件,按照眼科门诊规定设置应急预案,加强对处理流程的细化[5];倘若患者在候诊的过程中十分紧张、悲观,要求护理人员有技巧的沟通交流,使其情绪产生变化,倘若门诊患者出现晕厥、心绞痛等突发情况,护理人员也要做到有效的紧急处理。

3.3.2避免跌倒、碰伤

眼科门诊收治的患者具有多而杂的特征,随着人流量的不断增加,走廊拥堵的问题随之出现。护理人员要在第一时间进行专业疏导,针对就诊情况展开有效分析提供导医意见。同时,眼科门诊地面不可出现潮湿情况,要遵循清洁干燥的原则进行处理,发现垃圾杂物或积水等在第一时间清除[6];为了防止患者在暗室内碰伤,要将检查仪器放置在合理位置,各项物品的摆放也要整齐、规范;当患者来到暗示检查的过程中,护理人员采取搀扶方式,并保护好患者头部,使患者在整个眼科门诊就诊时较为安全、舒适。

3.3.3优化就诊流程,缩短就诊时间

考虑到眼科门诊患者人流量大的问题以及目前就诊高峰集中的现状,医院要从就诊流程入手,结合实际情况进行完善,护理人员根据患者挂号顺序使其在不同时间段来到诊室接受检查,更加规范专业的开展分诊和诊前检查工作,及时测量患者眼压是否正常,了解患者视力水平,当患者就诊后,护理人员为患者讲解相应疾病的发病机制、治疗方式,围绕眼部疾病和相应检查结果展开安全宣教,提升就诊的效率,防止就诊时间较长[7]。倘若面对就诊高峰,则以“快捷门诊”,使换药、拆线等患者在该门诊接受服务。

3.3.4制定标准护理程序,提升就诊效率

首先,在门诊大厅设置清晰的导航标识,指引患者到达注册台或接待区域。并为患者提供友好和专业的接待服务,解答患者基本问题。其次,将患者引导到初步评估区域,进行简要的病史询问和初步检查。根据患者症状和医嘱,安排相应的眼科检查(如视力检查、眼底检查、眼压检查等)[8]。在眼科医生诊察的过程中,护理人员需将患者引导到医生诊察区域,在医生的指导下进行详细的眼科检查和诊断。根据医嘱,进行眼部治疗或药物管理,确保操作安全、准确和卫生。

3.3.5加强护理培训,提升护理技能

为了进一步提升眼科门诊的护理服务质量,医院针对相应主体进行专业培训,通过理论、技能相结合的方式展开,使眼科门诊工作者了解到此项工作的规章制度和具体流程,在各项护理工作中做到专业、规范。同时,医院将眼科门诊的护理服务工作效果与考核相挂钩,对于在此项工作中表现优异的人员进行奖励,对于在此项工作中表现较差的人员进行惩罚,促使他们越来越注重眼科门诊工作。

综上所述,在眼科门诊患者中,优质护理服务的应用意义较大,不仅可以缓解患者的负性情绪,也有利于提升患者护理满意度,使患者生活质量更加理想。所以在今后的眼科门诊患者服务中,需树立较强的护理意识,注重对患者的安全保护和用药指导等。