1区域地质背景

庙沟金矿位于商丹断裂带西段,地处西秦岭礼县一太白矿集区的东段,是西秦岭金矿聚集区的一部分。区域地层多呈近东西向展布,从古元古至第四系皆有分布,岩性以浅变质的火山-碎屑岩、碎屑岩、碳酸岩及中深变质的片麻岩、斜长角闪岩为主;矿区出露地层主要为早古生界罗汉寺岩群,主要岩性为强蚀变粉砂岩,粉砂质千枚岩,绢云千枚岩。区内断裂、褶皱构造发育,构造线从西向东由近东西向逐渐发展成南北向,形成了庙沟-王家台-王家庄背斜;区内岩浆活动剧烈,主要有唐藏石英闪长岩、何家庄花岗闪长岩、红花铺奥长花岗岩等岩体,矿区内部发育多条含硫化物石英细脉。区域上共发现金矿床(点)25处。

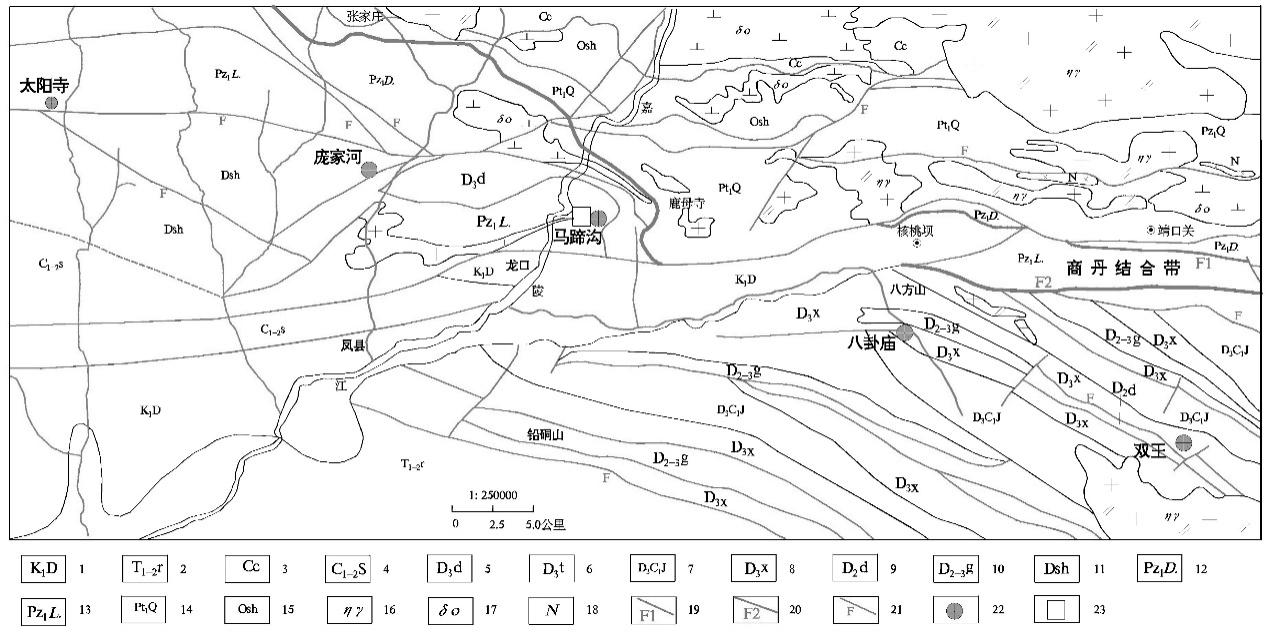

图1商丹断裂带西段区域地质矿产简图

1-东河群;2-留凤关群任家沟组;3-草凉驿组;4-四峡口组;5-大草滩组;6-桐峪寺组;7-九里坪组;8-星红铺组;9-大枫沟组;10-古道岭组;11-舒家坝组;12-丹凤岩群;13-罗汉寺岩群;14-秦岭岩群;15-草滩沟群张家庄组;16-二长花岗岩;17-闪长岩;18-基性岩;19-商丹带北界断裂;20-商丹带南界断裂; 21-断裂;22-金矿床;23-庙沟金矿区

2 矿区地质概况

2.1 地层

矿区出露地层由老至新有:下古生界丹凤岩群b岩组(Pz1D.),罗汉寺岩群(Pz1L.);泥盆系大草滩组(D3d);新生界第四系(Q)以及非正式填图单位构造砾岩(SL)。

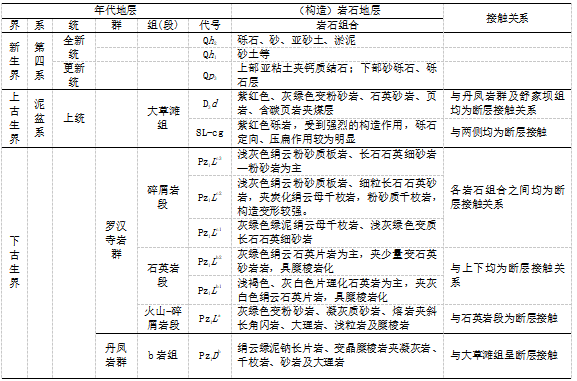

表1庙沟金矿区地层划分简表

2.2 构造

区内主要发育褶皱构造及断裂构造,同时在罗汉寺岩群碎屑岩段(Pz1Lc.)上部构造变形强烈,划分出强变形带,与金矿化关系密切。

2.2.1褶皱构造

矿区主要的褶皱构造为荆梢湾背形,该背形为区域反S型构造之一短轴倾伏背斜,核部为罗汉寺岩群火山岩段,北翼依次为罗汉寺岩群石英岩段、碎屑岩段、泥盆系、丹凤岩群,南翼为宽缓的下部火山岩段,北翼片理产状330°-40°∠30-55°,南翼片理产状140°-170°∠35°-65°。其核部位于岭上沟下部,其次级褶皱较为宽缓,表现出变石英砂岩与千枚岩互层的特点,后期面理置换现象较为明显。矿区地层主体位于背形北翼,层间褶曲发育。

2.2.2断裂构造

区内发育区域性套坝断裂(F8)、瓦窑上断裂(F9),其它由南向北发育北西向F1、F2、F3及F4断裂及北东向F5断裂。断裂构造在工作区北部以韧性—脆性断裂为主,向南逐渐转变为脆性构造为主,岩石变形由北向南依次减弱,显示了构造作用力亦显示由北向南依次减弱。

2.3 岩浆岩

区内岩浆岩地表出露较差,仅见小规模的侵入岩脉及次火山岩出露,脉岩主要以中酸性为主,宽2~5m,延续性较差,部分与矿体的形成密切相关。

3矿床地质特征

3.1 矿体地质特征

庙沟金矿(化)体主要赋存于下古生界罗汉寺岩群碎屑岩段第二岩性层内(Pz1Lc2.),该层岩性主要为浅灰色绢云千枚岩、粉砂质千枚岩,底部发育较稳定的灰白色蚀变绢云千枚岩夹变砂岩层;该层岩石变形强烈,层间揉皱带、韧-脆性断裂及片理化带发育,蚀变以硅化、炭化片理化、褪色化及黄铁矿化为主。

根据构造变形程度及后期蚀变强弱,在矿区共圈出 SBDⅠ、SBDⅡ及SBDⅢ三条含金构造蚀变带。矿区金矿化线索众多,工程中大于边界品位样品亦较多,对具有工程可圈连性、规模较大的金矿体进行了编号。其中SBDⅠ构造蚀变带地表圈出了1条金矿体;SBDⅢ构造蚀变带地表圈出了2条金矿体;SBDⅡ构造蚀变带圈出了7条金矿体,大多为钻探工程控制的盲矿体,具体描述见表2。

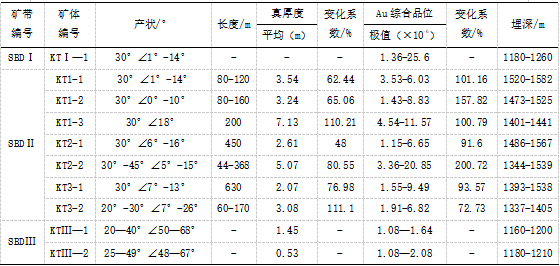

表2庙沟金矿体特征一览表

3.2 矿石类型

矿石金属矿物是黄铁矿及少量黄铁矿氧化而成的褐铁矿,自然类型属硫化矿石;矿石的工业类型属热液蚀变型。

3.3 矿体围岩

区内矿体赋存于一套浅变质碎屑岩中,其原岩成分以细砂、粉砂及泥质为主,岩性主要为细砂粉砂岩和板岩,二者交互出现,变换频繁,规律性不明显,加之矿化部位破碎及蚀变较强,野外较难详细辨认,各个矿体上下盘围岩、矿体本身岩石组合特征区别不大。

通过野外观察,结合岩矿鉴定成果,初步认为,矿体上盘围岩以绢云粉砂质板岩为主,另有石英细砂岩及少量含砂质绢云千枚岩。下盘围岩以细粒(长石)石英砂岩、粉砂质泥岩为主,少量含炭千枚岩。总体上盘围岩泥质成分较高,下盘围岩砂质成分较高,且与矿石岩性基本一致。

4 控矿地质条件及找矿标志

4.1 控矿条件分析

(1)地层、岩性的控矿作用

区内圈出的SBDⅠ、SBDⅡ含金构造蚀变带及主要金矿体均位于罗汉寺岩群碎屑岩段第二岩性层(Pz1L.c2),该层为区内主要赋矿地层;罗汉寺岩群石英岩段(Pz1L.b)亦有金矿化显示,为区内次要赋矿地层。对区内罗汉寺岩群碎屑岩段(Pz1L.c)内主要岩性分别进行元素含量统计,得出砂质成分较高的岩石其金含量稍高。另外区内金矿石主要为黄铁矿化粉砂岩或粉砂质泥岩,板岩较少,也说明砂质含量较高、孔隙度较大的岩石对成矿有利。

(2)韧性剪切带对矿体的控制

区内主要金矿化带及金矿体位于荆稍湾背形内,其中罗汉寺岩群火山—碎屑岩段(Pz1L.a)、石英岩段(Pz1L.b)、碎屑岩段(Pz1L.c)具有不同的变形特征,处于韧性剪切带不同部位。

韧性剪切带内的变形呈多阶段性,早期的变形多为塑性或韧性变形,在此过程中形成一些微裂隙、C面理等微观构造,此时成矿物质被活化并初步富集,但还不足以成矿。随着韧性剪切作用进行及温压条件的变化,变形逐渐向韧—脆性、脆性转化,前期形成的各种微观构造被扩展为裂隙、碎裂带等,为成矿物质的进一步富集提供了空间条件。活化富集的含矿热液进入韧—脆性、脆性带,并不断活化萃取矿源层中成矿物质,叠加富集成矿。

(3)岩浆岩控矿作用

区内岩浆岩不发育,在罗汉寺岩群内的层间节理、裂隙发育,其间部分充填有岩浆岩脉体,主要为花岗岩脉、花岗斑岩脉、细粒花岗岩脉、石英闪长岩脉和英安斑岩脉;其中石英闪长岩脉产于罗汉寺岩群石英岩段(Pz1L.b),其余脉体产于罗汉寺岩群碎屑岩段(Pz1L.c)。

通过对脉岩金元素含量变化分析,花岗斑岩脉金元素含量明显高于其它脉体;其次为细粒石英闪长岩。初步认为该矿区花岗斑岩脉与金矿化关系密切,在金元素活化、富集过程中提供了热源。

4.2 找矿标志

根据该区矿床地质特征,综合分析,该区的主要找矿标志有:

(1)地层岩性标志:下古生界罗汉寺岩群碎屑岩段(Pz1Lc.)为主要含矿地层,其中炭化绢云千枚岩层(Pz1Lc2.)与金矿体关系密切。地表褐铁矿化硅化千枚岩、变砂岩是野外找矿直接标志。

(2)构造标志:强变形带内韧—脆性断裂为主要控矿构造。

(3)围岩蚀变标志:近地表以褐红色的褐铁矿化及灰白色硅化褪色化为主,深部主要以细粒黄铁矿化、硅化、炭化片理化为标志。

(4)岩浆岩标志:区内花岗斑岩脉在矿体的上下盘均有出露,与矿化关系密切。

(5)地球化学异常晕是该区找矿的间接标志。Au、Ag、As、Sb地球化学异常晕套和较好地段、金元素异常规模较大、异常浓集中心明显的地段均具有较大找矿潜力。

(6)物探异常:原生金矿石具有明显的中高阻、高极化特性;当金矿体处于构造破碎带中时往往会表现出低阻-高极化特性,本次普查区内圈出的面状中低阻-中高极化激电异常可作为找矿标志。

5 矿床成因

庙沟金矿位于商丹断裂带内,含矿地层罗汉寺岩群形成于后碰撞伸展盆地环境。该区位于华北板块与杨子板块碰撞带上,早古生界由于地壳拉张,大量的基性岩浆岩从洋底喷溢,带来大量的金等成矿物质,且金随火山喷发旋回的分异演化渐趋富集,其上沉积的含微生物(后变质为碳质)硅质层中也吸附了大量的金等成矿物质,从而形成金多金属的初始的矿源层,与该区赋矿岩石为碳硅质千枚岩的发现具有一致性。

海西晚期至印支期(D3-T2)(碰撞造山期),华北板块、扬子板块沿商丹断裂带俯冲、碰撞,产生区域低温动力变质作用,形成了地层千枚理、糜棱面理,及地层拼贴、叠置。俯冲碰撞期同时或偏晚期,以千枚理、糜棱面理为变形面,形成等厚褶皱及伴生的破劈理、寄生褶皱。在罗汉寺岩组南缘附近形成俯冲重熔S型何家庄黑云二长花岗岩(240Ma)。

中—新生代陆内构造演化阶段(后造山期),主造山期后的伸展塌陷构造(T3-J1)过程中,发生矿区右行剪切作用,形成荆梢湾背形,矿区韧性剪切带亦同时形成。

在韧性剪切初期,罗汉寺岩群表现为出现揉皱带、片理化带,岩石没有产生明显的破裂,Au元素很容易活化而进入流体,初步富集,但没有做大规模的迁移;在剪切带由韧性向脆性转化时,岩石出现显微裂隙,含金流体沿裂隙上升,发生中温蚀变作用,含矿热液在韧性剪切带中富集;随着剪切作用的进行,韧性变形转化为韧—脆性变形,随着应力的释放,显微裂隙开始扩张,Au元素先后沉淀形成金矿,但品位相对较低;后期叠加改造阶段,韧性剪切作用后期的脆性变形形成了韧—脆性断裂带或破碎带,为Au元素进一步富集提供了通道和沉积场所。同时由于构造运动的多旋回性,韧性剪切带的活动也是多期次的,造成Au元素迁移和富集过程的多阶段性,多次富集叠加可提供充足的成矿物质而形成大的金矿床。

在韧性剪切过程中,花岗斑岩脉、闪长玢岩脉发育(220—240Ma),该岩浆活动可能为何家庄黑云二长花岗岩活动引起,在富金地层中活化、迁移、富集金,对形成了庙沟金矿床亦有一定的促进作用。

6结论

通过对陕西凤县庙沟金矿成矿地质条件及控矿因素归纳总结,初步得出以下结论:

(1)庙沟金矿赋矿层位是下古生界罗汉寺岩群碎屑岩段第二岩性层,层位控制明显。

(2)矿体均产于强变形带韧-脆性断裂带内,明显受其控制。

(3)矿体受北西向及近东西向和北北东向断裂控制,断裂转折变化处,矿体品位较高。

故初步认为庙沟金矿的成因与构造以及岩浆活动相关,矿床成因类型为中低温热液型,矿化类型为构造蚀变岩型。金成矿作用发生在华北板块与扬子板块碰撞的末期或稍后的伸展期,成矿年龄很可能在220~240Ma左右。

参考文献

[1]陕西省地质矿产调查中心.1:5万《辛家庄幅》区域地质调查报告.1995.

[2]陈安东、陈柏林.陕西凤县马蹄沟金矿床控矿构造特征及其地质意义[J]. 地质论评, 2016, 62(s1):291-292.

[3]李小菲、叶奎等.陕西凤县马蹄沟金矿床金的赋存状态研究[J].黄金地质,2017, (09):29-34.

[4]马健、吕新彪、王仲铎等. 陕西凤县庞家河金矿控矿因素分析及成因研究[J]. 矿物学报, 2015(s1).

[5]陈柏林、董法先、李中坚.韧性剪切带型金矿成矿模式[J].地质论评, 1999, 45(2):186-192.

[6]陈柏林.商丹构造带西段成矿地质特征与控矿构造研究[R].北京:地质力学所. 2015年.

[7]姜万红.马蹄沟金矿地质特征及成矿地质分析[J]. 商品与地质, 2016(26).